この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

11 49歳の女性。多発性筋炎で入院中である。ステロイドによる寛解を認め、ベッドサイドでのリハビリテーションが開始された。

この患者の運動負荷を調節する際に指標となる血液検査はどれか。

1. 総ビリルビン

2. クレアチニン

3. 血中尿素窒素

4. クレアチンキナーゼ

5. アルカリフォスファターゼ

解答4

解説

多発性筋炎とは、自己免疫性の炎症性筋疾患で、主に体幹や四肢近位筋、頸筋、咽頭筋などの筋力低下をきたす。典型的な皮疹を伴うものは皮膚筋炎と呼ぶ。膠原病または自己免疫疾患に属し、骨格筋に炎症をきたす疾患で、遺伝はなく、中高年の女性に発症しやすい(男女比3:1)。5~10歳と50歳代にピークがあり、小児では性差なし。四肢の近位筋の筋力低下、発熱、倦怠感、体重減少などの全身症状がみられる。手指、肘関節や膝関節外側の紅斑(ゴットロン徴候)、上眼瞼の腫れぼったい紅斑(ヘリオトロープ疹)などの特徴的な症状がある。合併症の中でも間質性肺炎を併発することは多いが、患者一人一人によって症状や傷害される臓器の種類や程度が異なる。予後は、5年生存率90%、10年でも80%である。死因としては、間質性肺炎や悪性腫瘍の2つが多い。悪性腫瘍に対する温熱療法は禁忌であるので、その合併が否定されなければ直ちに温熱療法を開始してはならない。しかし、悪性腫瘍の合併の有無や皮膚症状などの禁忌を確認したうえで、ホットパックなどを用いた温熱療法は疼痛軽減に効果がある。

(※参考:「皮膚筋炎/多発性筋炎」厚生労働省様HPより)

1.× 総ビリルビンは、肝機能の指標となり、高値で急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝癌などが疑われる。総ビリルビンとは、①間接ビリルビンと②直接ビリルビンをあわせていう。基準値:0.2〜1.2mg/dLである。

2.× クレアチニンは、腎機能の指標となり、高値で急性腎臓病・慢性腎臓病・心不全などが疑われる。血清クレアチニン(Cr)は、筋肉に含まれているタンパク質の老廃物である。本来は、尿素窒素と同様に腎臓の糸球体で濾過され尿中に排泄されるが、腎臓の機能が低下すると尿中に排泄される量が減少し、血液中にクレアチニンが溜まる。腎臓の機能の低下とともに、血清クレアチニンの値は高くなる。基準値:男性1.2mg/dl以下、女性1.0mg/dl以下である。

3.× 血中尿素窒素は、腎機能の指標となり、高値で急性腎臓病・慢性腎臓病・心不全などが疑われる。尿素窒素は、たんぱく質の代謝によって生じる老廃物である。通常、尿素窒素は、腎臓で濾過、尿中に排泄されるが、腎臓の機能が低下すると、うまく排泄されずに血液中の量が増える。基準値:8mg/dl~20mg/dlである。

4.〇 正しい。クレアチンキナーゼ(血清クレアチンキナーゼ、血清CK))は、筋障害により高値を示すため、多発性筋炎発症後のリハビリテーションにおいて運動負荷を調節する際に指標となる。血清クレアチンキナーゼ(血清CK)は、筋肉に多量に存在する酵素で、筋肉細胞のエネルギー代謝に重要な役割を果たしている。したがって、筋肉に障害があると、血液中のクレアチンキナーゼは高値になる。 他にも、急性心筋梗塞や進行性筋ジストロフィーで高い値になる。基準値:男性:59~248、女性:41~153 (U/L)である。

5.× アルカリフォスファターゼは、肝機能(肝汁の通り道である胆道の異常の原因や種類)の指標となり、高値で閉塞性黄疸あるいは閉塞性胆道疾患などが疑われる。アルカリフォスファターゼは、リン酸化合物を分解する働きを持つ酵素で、肝臓や小腸、腎臓、骨などの多くの臓器や器官に存在している。これらの組織に異常があるとアルカリフォスファターゼが血液のなかに漏れ出てくる。基準値:38〜113U/L(成人男女)である。

12 70歳の男性。右利き。右内頸動脈閉塞による左片麻痺のため回復期リハビリテーション病棟に入院中。意識清明。日用物品の使用に不便はないが、右側を向いていることが多く、左側の対象物への気付きが遅れることがある。物事には積極的に取り組む一方で、他者へ脈絡なくたびたび話しかけてしまう。

この時期の患者の評価法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1. Apathy scale

2. BIT

3. FAB

4. GATB

5. WAB

解答2/3

解説

・70歳の男性(右利き、右内頸動脈閉塞による左片麻痺)

・回復期リハビリテーション病棟に入院中。

・意識清明。

・日用物品の使用に不便はない。

・右側を向いていることが多く、左側の対象物への気付きが遅れることがある(左半側空間無視)。

・物事には積極的に取り組む一方で、他者へ脈絡なくたびたび話しかけてしまう(全般性注意障害)。

→右内頸動脈閉塞による左片麻痺や左半側空間無視、全般性注意障害の症状を評価していく。

1.× Apathy scale(アプレースコア)とは、対象者のやる気を客観的に評価する方法である。14項目のやる気に関する評価項目があり、0点~3点で評価する。合計16点以上でapathy(意欲の低下)ありと判断する。

2.〇 正しい。BIT(Behavioural Inattention Test:行動性無視検査)は、半側空間無視の検査として用いられている。通常検査と日常生活場面を想定した行動検査の2つからなる。通常検査は、①線分抹消試験、②文字抹消試験、③星印抹消試験、④模写試験、⑤線分二等分試験、⑥描画試験である。行動検査は、①写真課題、②電話課題、③メニュー課題、④音読課題、⑤時計課題、⑥硬貨課題、⑦書写課題、⑧地図課題、トランプ課題である。

3.〇 正しい。FAB(Frontal Assessment Battery:前頭葉機能検査)は、類似課題(概念化)、言語流暢課題、Fist-edge-palm test(運動のプログラミング)、干渉課題、Go-No-Go課題、把握課題(被影響性)の下位6項目で構成されている(※参考:「前頭葉機能検査 Frontal Assessment Battery 」愛宕病院HPより)。本症例は、全般性注意障害があることから前頭連合野の障害があると考えられる。

4.× GATB(General Aptitude Test Battery:一般職業適性検査)とは、職業適性検査の代表的なものである。9つの「適性能(知的能力、言語能力、数理能力、書記的知覚、空間判断力、形態知覚、運動共応、指先の器用さ、手腕の器用さ」を測定する。望ましい職業選択を行うための情報を提供することを目的として作成されたものである。

5.× WAB(Western Aphasia Battery:WAB失語症検査)は、失語症検査(言語機能の総合的な検査)である。その得点により、全失語、プローカ失

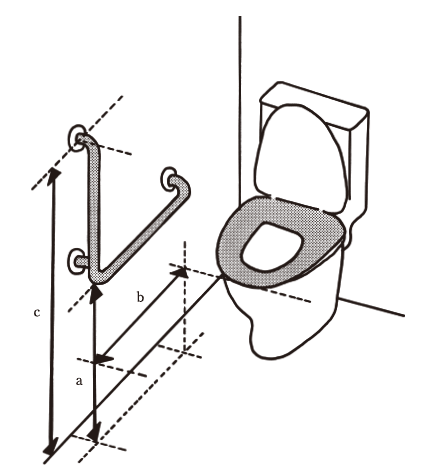

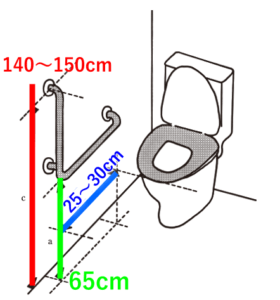

13 78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。

設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1. a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2. a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3. a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4. a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5. a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

解答3

解説

a(横手すりの高さ):62~65cm(便座の高さが40cm+20~25cmの高さで設定する。)

b(縦手すりの便座の先端からの距離):25~30cm

c(床から縦手すりの先端までの距離):140~150cm

したがって、選択肢3.a:65 cm、b:25 cm、c:150 cmが設置位置の寸法で適切である。

14 32歳の女性。アルコール依存症。美容師として働く兼業主婦。25歳ごろから飲酒量が増えた。現時点では、仕事や家事に大きな支障はない。このまま飲酒を続けていると大変なことになると思い、飲酒量を減らそうと努力しているが、飲み始めるといつも深酒してしまう。一人の力では断酒できないと悩み、自ら精神科病院を受診し入院治療を受けることになった。

回復を目的とした作業療法の評価で最も重要度が高いのはどれか。

1. 見当識

2. 基礎体力

3. 金銭管理

4. 自己評価

5. 日常生活能力

解答4

解説

・32歳の女性(アルコール依存症)

・25歳ごろ:飲酒量増加。

・現時点:仕事や家事に大きな支障はない。

・飲酒量を減らそうと努力しているが、飲み始めるといつも深酒してしまう。

・一人の力では断酒できないと悩み、自ら精神科病院を受診し入院治療を受けることになった。

1~3.5.× 見当識・基礎体力・金銭管理・日常生活能力の評価の優先度は低い。なぜなら、本症例は仕事や家事には支障を来していないため。ただし、アルコール依存症の合併しやすい病状として、健忘症候群(Korsakoff症候群)があげられる。本症例の場合、選択肢の中で優先度は低いが、アルコール依存症の程度によっては、特に見当識は評価が必要になってくる。

4.〇 正しい。自己評価が回復を目的とした作業療法の評価で最も重要度が高いといえる。なぜなら、問題文から「飲酒量を減らそうと努力しているが、飲み始めるといつも深酒してしまう」「一人の力では断酒できないと悩まれている」ため。このことは、自己評価しており、自己評価した結果「自ら精神科病院を受診」したと考えられる。また、断酒に何度も失敗していると考えると自己評価が低くなっているとも考えられる。回復初期のアルコール依存症の特有の心理として、「名誉挽回のために過剰に頑張る」というものもある。この過剰な言動に治療者や家族が真に受けすぎて対応すると、それが続かなくなった場合、患者は無力感が出現し、再飲酒の可能性を高める。正常な部分と病気による部分を区別して、対応を見極めることが必要である。

アルコール依存症とは、少量の飲酒でも、自分の意志では止めることができず、連続飲酒状態のことである。常にアルコールに酔った状態でないとすまなくなり、飲み始めると自分の意志で止めることができない状態である。

【合併しやすい病状】

①離脱症状

②アルコール幻覚症

③アルコール性妄想障害(アルコール性嫉妬妄想)

④健忘症候群(Korsakoff症候群)

⑤児遺性・遅発性精神病性障害 など

15 51歳の女性。パート勤務。職場で突然、動悸がして息苦しくなり口をパクパク開けて過呼吸となった。「出勤するとまた発作が起こりそうだ」と言って自宅に閉じこもっている。

この患者の症状で考えられるのはどれか。

1. 適応障害

2. 身体化障害

3. 解離性昏迷

4. パニック障害

5. 急性ストレス反応

解答4

解説

・51歳の女性(パート勤務)

・職場で突然、動悸がして息苦しくなり口をパクパク開けて過呼吸となった(誘因なく突然起こる発作)。

・「出勤するとまた発作が起こりそうだ」と言って自宅に閉じこもっている(予期不安)。

→パニック障害を疑える。パニック障害とは、パニック発作が予想できずに頻回に起こり、それらが起こりそうな場所に行くことを避け(広場恐怖)、また同じような強い不安に襲われるのではないかという恐れ(予期不安)を伴うものをいう。

1.× 適応障害と、大きな生活の変化(進学、就職、転居など)やストレス性の出来事(離別、死別など)に対して、順応するまでに様々な症状(抑うつ気分、不安など)を呈するものをいう。例としては、職場の勤務異動により、新しい部署の仕事や人間関係に慣れることができずに、苦悩や情緒不安定な状態が特続することが挙げられる。

2.× 身体化障害とは、多くの身体的訴えはあるものの、その原因がわからず、そのため患者の主観的苦痛が続いている状態をいう。頭痛や消化器症状、月経不順や異常知覚などのさまざまな身体症状を慢性的に訴える。

3.× 解離性昏迷とは、意識は清明だが意志の発動がないため、言葉を表出でき

4.〇 正しい。パニック障害とは、誘因なく、突然起こる発作(動悸、発汗、胸痛、息切れ、めまい、窒息感などの自律神経症状、それらの症状から2次的に起こる「気が狂うのではな

5.× 急性ストレス反応は、「その人の生命を脅かすような大きな出来事(被災など)

13番の解説の図で青と緑の数値が逆だと思います。

コメントありがとうございます。

ご指摘どおり間違えておりました。

修正いたしましたのでご確認ください。

今後とも宜しくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

作業療法士国家試験第52回 午前14問にて

「人の力では断酒できない」ではなく、正しくは「1人の力では断酒できない」です。

解答に直結する部分でもあるので、訂正をお願い致します。

コメントありがとうございます。

ご指摘通り問題から間違えておりました。

修正いたしましたのでご確認ください。

今後ともよろしくお願いいたします。