この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

71 筋と足への作用との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.足の長母指伸筋:背屈

2.後脛骨筋:内がえし

3.前脛骨筋:外がえし

4.第三腓骨筋:底屈

5.長腓骨筋:背屈

解答1,2

解説

1.〇 正しい。足の長母指伸筋は、足関節背屈、母趾の伸展に働く。【起始】下腿骨間膜、腓骨体前面中央、【停止】母趾末節骨底である。

2.〇 正しい。後脛骨筋は、足関節内がえしの他にも足関節底屈に働く。【起始】下腿骨間膜の後面上半、下腿骨間膜に接する脛骨と腓骨、【停止】舟状骨粗面、内側、中間、外側楔状骨、立方骨、第2~3中足骨底である。

3.× 前脛骨筋は、「足関節外がえし」ではなく足関節背屈・内返しに働く。【起始】脛骨外側面、下腿骨間膜、【停止】内側楔状骨と第1中足骨の底面である。

4.× 第三腓骨筋は、「足関節底屈」ではなく足関節背屈・外返しに働く。【起始】前下腿筋間中隔の下部、腓骨の前縁、【停止】第5中足骨底背側である。

5.× 長腓骨筋は、「足関節背屈」ではなく足関節底屈・外返しに働く。【起始】腓骨頭、腓骨体外側面の上半、一部は筋膜と前下腿筋間中隔、【停止】第1,2中足骨底、内側楔状骨、【神経】浅腓骨神経である。

苦手な方向けにまとめました。参考にしてください↓

72 股関節伸展、内転、内旋および膝関節屈曲に作用する筋はどれか。

1.大腿筋膜張筋

2.大腿二頭筋

3.中間広筋

4.半腱様筋

5.縫工筋

解答4

解説

1.× 大腿筋膜張筋は、股関節屈曲・内旋・外転、膝関節伸展に働く。【起始】上前腸骨棘と大腿筋膜の内側、【停止】腸脛靭帯、脛骨外側顆前面の粗面である。

2.× 大腿二頭筋は、股関節伸展・外旋、膝関節屈曲に働く。【起始】長頭:坐骨結節、短頭:大腿骨体の粗線の外側唇、外側大腿筋間中隔、【停止】腓骨頭である。

3.× 中間広筋は、膝関節伸展に働く。【起始】大腿骨の前面と両側面、【停止】膝蓋骨、脛骨粗面である。

4.〇 正しい。半腱様筋は、股関節伸展・内転・内旋および膝関節屈曲に作用する。【起始】坐骨結節(大腿二頭筋長頭の起始の内側でこれと融合)、【停止】脛骨粗面の内側(鵞足を形成)である。

5.× 縫工筋は、股関節屈曲・外転・外旋、膝関節屈曲・内旋に働く。【起始】上前腸骨棘、【停止】脛骨粗面の内側(鵞足を形成)である。

苦手な方向けにまとめました。参考にしてください↓

73 努力吸気時に働く筋はどれか。

1.腹横筋

2.腹直筋

3.外腹斜筋

4.内腹斜筋

5.胸鎖乳突筋

解答5

解説

①安静吸気:横隔膜・外肋間筋。

②安静呼気:呼気筋は関与しない。

③努力吸気:呼吸補助筋(僧帽筋、胸鎖乳突筋・斜角筋・大胸筋・小胸筋・肋骨挙筋など)が関与。

④努力呼気:内肋間筋・腹横筋・腹直筋が関与。

1~2.腹横筋/腹直筋は、努力呼気時に働く。

3~4.× 外腹斜筋/内腹斜筋は、努力呼気の補助筋として働く。

5.〇 正しい。胸鎖乳突筋は、努力吸気時に働く。胸鎖乳突筋の【起始】胸骨部:胸骨柄前面、鎖骨部:鎖骨の胸骨端、【停止】乳様突起、後頭骨の上項線の外側部、【作用】両側が同時に作用すると首をすくめて顎を突き出す。片側が働けば顔面を対側に回す。吸息の補助、【支配神経】副神経外枝、頸神経叢筋枝(C2,C3)である。

苦手な方向けにまとめました。参考にしてください↓

74 反射マーカを用いた三次元歩行分析装置で評価が最も困難なのはどれか。

1.歩幅

2.歩行率

3.重心の変化

4.足底圧分布

5.関節角度変化

解答4

解説

三次元歩行分析装置とは、反射マーカーと呼ばれる目印を身体に貼り付けて、これに赤外線を反射させ、それをいくつもの特殊なカメラで捉えることにより、三次元の位置を割り出すというものである。三次元動作解析は全身の動きを捉え、全身の中でその部位がどのように動いているかを分析することが可能である。

1.〇 歩幅は、三次元動作解析にて測定できる。

・歩幅とは、一側の踵が接地してから他側の踵が接地するまでの距離を示す。

2.〇 歩行率は、三次元動作解析にて測定できる。

・歩行率とは、単位時間内の歩数である。

3.〇 重心の変化は、三次元動作解析にて測定できる。ただし、体節の質量分布を仮定したモデルに基づく推定値であるため、直接測定ではない点に注意する。

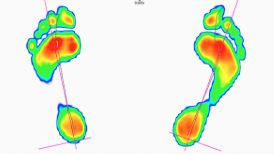

4.× 足底圧分布は、反射マーカを用いた三次元歩行分析装置で評価が最も困難である。

・足底圧分布(※下図参照)は、足底圧測定器を用いて行う。

5.〇 関節角度変化は、三次元動作解析にて測定できる。ただし、皮膚ずれなどの誤差には注意が必要である。

(※図:足底圧分布)

75 尿検査項目とその検査結果が高値となる疾患との組合せで正しいのはどれか。

1.ケトン体:膵炎

2.ビリルビン:糖尿病

3.アルブミン:肝硬変

4.ヘモグロビン:心筋梗塞

5.ミオグロビン:横紋筋融解症

解答5

解説

急性膵炎とは、膵臓の突然の炎症で、軽度のものから生命を脅かすものまであるが、通常は治まる。主な原因は、胆石とアルコール乱用である。男性では50歳代に多く、女性では70歳代に多い。症状として、飲酒・過食後に左上腹部痛・心窩部痛が発症する。悪心・嘔吐、悪寒、発熱、背部への放散痛もみられ、腹痛はアルコールや脂質の摂取で増悪する。

検査:膵臓の炎症・壊死により膵臓由来の消化酵素(アミラーゼとリパーゼの血中濃度)が上昇する。

【治療】

軽症例:保存療法(禁食、呼吸・循環管理、除痛 等)

重症例:集中治療[臓器不全対策、輸液管理、栄養管理(早期経腸栄養)、感染予防、腹部コンパートメント症候群対策]

(※参考:「急性膵炎」MSDマニュアル家庭版より)

1.× ケトン体の高値は、糖尿病・飢餓状態・内分泌疾患・妊娠などを疑う。ちなみに、膵炎は、アミラーゼとリパーゼが高値になることが多い(上の解説参照)。

2.× ビリルビンの高値は、閉塞性黄疸・肝硬変などを疑う。ちなみに、糖尿病は、ケトン体や血糖が高値になることが多い。

・ビリルビンとは、赤血球が壊れたときにできる黄色い色素のことである。総ビリルビンは、①間接ビリルビンと②直接ビリルビンをあわせていう。基準値:0.2〜1.2mg/dLである。

3.× アルブミン(尿中タンパク質の一種)の高値は、腎疾患・尿路疾患・脱水症状などを疑う。

・アルブミンとは、肝臓で作られるたんぱく質で、肝臓や栄養状態の指標となる。血清総蛋白の60%程度を占め肝臓で生成される。アルブミンが低値の場合は、低栄養状態、がん、 肝硬変などが疑われる。

4.× ヘモグロビンの高値は、赤血球増多症(多血症)などを疑う。ちなみに、心筋梗塞は、クレアチンキナーゼ (CK) が高値になることが多い。

・ヘモグロビンとは、酸素分子と結合する性質を持ち、肺から全身へと酸素を運搬する役割を担っている。ヘモグロビンの値が、男性は13g/dl以下、女性は11g/dl以下になると、「貧血」と診断される。

5.〇 正しい。ミオグロビンは、横紋筋融解症で高値になる。横紋筋融解症とは、筋肉に傷がついて壊れる病気である。発症時の自覚症状としては、筋痛・しびれ・腫脹が生じ、筋壊死の結果として脱力・赤褐色尿(ミオグロビン尿)が生じ、腎不全症状が加わると 無尿・乏尿・浮腫が生じる。他にも、クレアチンキナーゼ (CK) が高値になることが多い。

・ミオグロビンとは、筋肉中にあって酸素分子を代謝に必要な時まで貯蔵する色素タンパク質である。球体の濾過膜を通過し、尿中に排泄される。激しい筋肉運動では筋肉中のミオグロビンが細胞膜の透過性の亢進のために逸脱するため高値となる。