この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

66 排便の随意的な制御に関わるのはどれか。

1.陰部神経

2.下殿神経

3.下腹神経

4.骨盤神経

5.閉鎖神経

解答1

解説

①内肛門括約筋は平滑筋(不随意筋、自律神経支配)、外肛門括約筋は骨格筋(随意筋、体性神経支配)からなる。

②便が直腸に到達すると、反射的に内肛門括約筋が弛緩するが、外肛門括約筋を収縮させることで便の漏れを防ぐ(随意制御)。

③排便時には腹圧をかけ、脳から陰部神経を通じて外肛門括約筋を弛緩させることで便を排出する。

1.〇 正しい。陰部神経は、排便の随意的な制御に関わる。なぜなら、陰部神経は、外肛門括約筋(体性神経)を支配するため。脳からの指令で括約筋を収縮・弛緩させられる。ちなみに、外尿道括約筋も支配しており、排尿の随意的な制御にも関わっている。

2.× 下殿神経は、大殿筋を支配する運動神経である。

3.× 下腹神経とは、骨盤内臓器(膀胱・直腸など)に分布する自律神経の一つで、主に内臓の活動抑制に働く神経である。直腸の平滑筋や内肛門括約筋の収縮を促し、便の排出を抑える(不随意の制御)。ちなみに、内尿道括約筋を支配しており、不随意に尿を止める。

4.× 骨盤神経とは、直腸や膀胱に分布し、主に内臓の活動促進に働く神経である。直腸平滑筋を収縮させ、内肛門括約筋を弛緩させることで排便を促す(不随意の制御)。

5.× 閉鎖神経は、大腿内側の皮膚感覚と、大腿内転筋群(外閉鎖筋・長内転筋・短内転筋・小内転筋・大内転筋・薄筋)を支配する。

67 腎臓の排尿機構で正しいのはどれか。

1.Bowman嚢は集合管に接続する。

2.近位尿細管ではNa+が再吸収される。

3.ネフロンは糸球体と近位尿細管から構成される。

4.糸球体ではアルブミンは水よりも濾過されやすい。

5.糸球体濾過量は健常成人では1日に1~1.5Lである。

解答2

解説

1.× Bowman嚢は、「集合管に接続する」のではなく、近位尿細管へ接続する。

・ボーマン嚢とは、腎臓の糸球体を包む袋状の構造物で、原尿を集めて尿細管へ送る役割がある。

・尿は、腎小体(糸球体→Bowman嚢)で濾過され、尿細管(近位尿細管→ヘンレのループ→遠位尿細管→集合管)を通り腎杯、腎盂(腎盤)、尿管、膀胱、尿道へと流れていく。

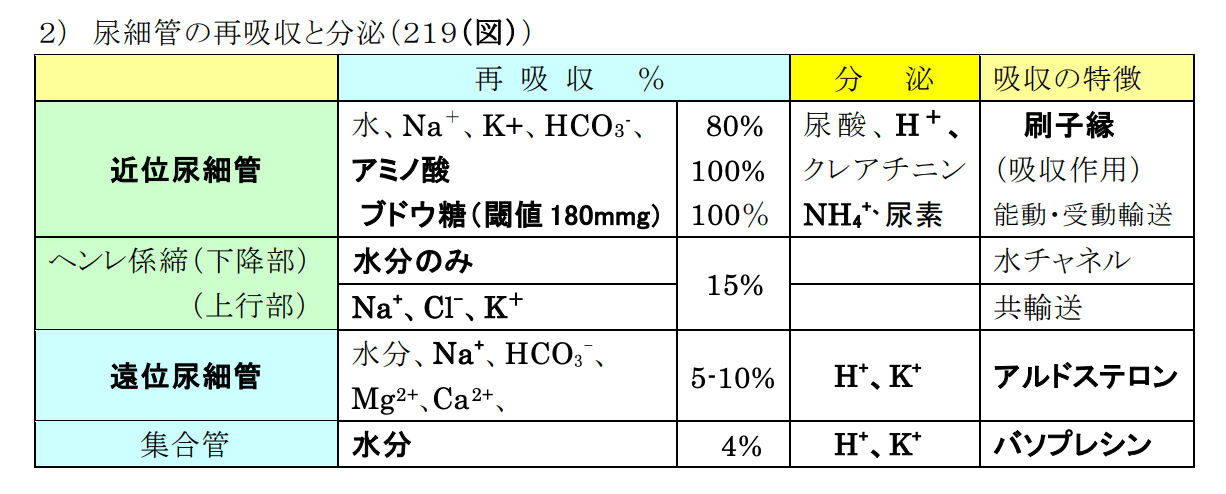

2.〇 正しい。近位尿細管では、Na+が再吸収される(※解説下の参照)。

・近位尿細管とは、原尿中のNa⁺、水、グルコース、アミノ酸などを大量に再吸収する部位である。

3.× ネフロンは、「糸球体と近位尿細管」ではなく、糸球体から遠位尿細管までの部分から構成される。

・ネフロンとは、腎臓における尿生成の機能単位である。腎小体(糸球体+Bowman嚢)と尿細管全体(近位尿細管、ヘンレループ、遠位尿細管)から構成される。

4.× 糸球体では、アルブミンは水よりも「濾過されにくい」。なぜなら、糸球体濾過膜はサイズと電荷で選択的透過を行うため。アルブミンのような大きな陰性荷電のタンパク質はほとんど濾過されず、血液中に残る。水や小さな溶質(Na⁺、グルコースなど)の方が濾過されやすい。

※アルブミン(タンパク質)が尿と一緒に排出されてしまうことがあり、これを「尿タンパク」と言う。その結果、血中アルブミン濃度が低下し、低アルブミン血症を引き起こす。

5.× 糸球体濾過量(原尿)は健常成人では1日に、「1~1.5L」ではなく約150Lである。この量を原尿という。原尿には、不要な老廃物と、体に必要な物質(水分、糖分、ナトリウム、アミノ酸など)が含まれている。尿細管で約99%が再吸収され、最終的に1~1.5Lの尿となって排出される。

(図引用: 泌尿器のしくみと働き )

苦手な方向けにまとめました。参考にしてください↓

68 体温調節の中枢で正しいのはどれか。

1.中脳

2.扁桃体

3.視床下部

4.小脳虫部

5.補足運動野

解答3

解説

1.× 中脳とは、錐体外路系の中継核(黒質など)を含み、なめらかな運動や姿勢保持、眼球運動、対光反射、視覚・聴覚の中継などに関与する。

2.× 扁桃体とは大脳辺縁系の一部で、恐怖や怒りなどの情動反応や、それに伴う自律神経反応の引き金を担うが、体温の恒常的な調節中枢ではない。

3.〇 正しい。視床下部は、体温調節の中枢である。視床下部とは、間脳に位置し、内分泌や自律機能の調節を行う総合中枢である。 ヒトの場合は脳重量のわずか0.3%、4g程度の小さな組織であるが、多くの神経核から構成されており、体温調節やストレス応答、摂食行動や睡眠覚醒など多様な生理機能を協調して管理している。つまり、視床下部は自律神経の最高中枢である。

4.× 小脳虫部とは、体幹や近位筋の協調運動を司る。したがって、損傷すると体幹失調、歩行時の動揺、構音障害、眼振などがみられる

5.× 補足運動野とは、大脳皮質前頭葉の一部で、自発的運動の開始、複数動作の順序制御、両手の協調運動などを担う。

類似問題です↓

【PT/共通】反射と脳神経について問題「まとめ・解説」

【PT/共通】反射と脳神経について問題「まとめ・解説」

69 肩甲上腕関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1.屈曲:棘下筋

2.伸展:棘上筋

3.内転:広背筋

4.外転:上腕三頭筋

5.内旋:烏口腕筋

解答3

解説

1.× 棘下筋の【起始】肩甲骨の棘下窩、棘下筋膜の内側、【停止】上腕骨大結節の中部、【作用】肩関節外旋、上部は外転、下部は内転、【神経】肩甲上神経。

2.× 棘上筋の【起始】肩甲骨の棘上窩、棘上筋膜の内側、【停止】上腕骨大結節の上部、【作用】肩関節外転、【神経】肩甲上神経である。

3.〇 正しい。広背筋の【起始】第6~8胸椎以下の棘突起、腰背腱膜、腸骨稜、第(9)10~12肋骨および肩甲骨下角、【停止】上腕骨の小結節稜、【作用】肩関節内転、伸展、多少内旋、【神経】胸背神経である。

4.× 上腕三頭筋の【起始】内側頭:上腕骨後面の橈骨神経溝の下方の大部分(広い)、両側の筋間中隔、外側頭:上腕骨橈骨神経溝の上方、長頭:肩甲骨の関節下結節、【停止】尺骨の肘頭、【作用】肘関節伸展、肩関節伸展、【神経】橈骨神経である。

5.× 烏口腕筋の【起始】烏口突起、【停止】上腕骨の内側面の中部、【作用】肩関節屈曲、内転である。

苦手な方向けにまとめました。参考にしてください↓

70 手の内在筋プラス肢位の組合せで正しいのはどれか。

1. MP関節屈曲 : PIP関節伸展 : DIP関節屈曲

2. MP関節伸展 : PIP関節屈曲 : DIP関節屈曲

3. MP関節屈曲 : PIP関節伸展 : DIP関節伸展

4. MP関節伸展 : PIP関節屈曲 : DIP関節伸展

5. MP関節屈曲 : PIP関節屈曲 : DIP関節伸展

解答3

解説

・手の内在筋優位肢位は、「MP関節屈曲 — PIP関節伸展 — DIP関節伸展」である。

なぜなら、内在筋(虫様筋・骨間筋)が優位となるため。内在筋はMP関節の掌側を通って指背腱膜に入り、PIP・DIPを伸展させる構造を持つ。

・手の内在筋劣位肢位は、「MP関節伸展 — PIP関節屈曲 — DIP関節屈曲」である。

なぜなら、外在筋(長指伸筋・浅指屈筋・深指屈筋など)が優位となるため。

よって、選択肢3. MP関節屈曲 : PIP関節伸展 : DIP関節伸展が正しい。

選択肢1の解説

pt第55回am68選択肢1に誤字があると思われます。

コメントありがとうございます。

ご指摘通り誤字がありました。

修正いたしましたのでご確認ください。

今後ともよろしくお願いいたします。