この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

11 57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。

この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1. 舌

2. 手指

3. 口唇

4. 呼気

5. 外眼筋

解答5

解説

・57歳の男性(筋萎縮性側索硬化症)

・運動麻痺(四肢や体幹)、ベッド上の生活(ADL全介助)

・球麻痺症状、安静時も呼吸困難を自覚する。

→本症例は、ADL全介助・安静時の呼吸困難から筋萎縮性側索硬化症の終末期と考えられる。呼吸筋障害や球麻痺などにより発声困難になる

1.× 舌の運動は困難である。なぜなら、球麻痺症状(舌の運動障害)がみられるため。

2~.× 手指の運動/口唇の運動は困難である。なぜなら、運動ニューロンの障害(手指の運動障害)がみられるため。終末期では障害されている場合が多い。終末期に至る前は、四肢の動きが悪くなってからもマイクロスイッチ等を操

4.× 呼気は困難である。なぜなら、呼吸筋は障害されるため。本症例の問題文でもすでに、安静時も呼吸困難を自覚している。

5.〇 正しい。外眼筋眼球・眼瞼運動は、終末期でも保たれることが多い。そのため、透明文字盤

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、主に中年以降に発症し、一次運動ニューロン(上位運動ニューロン)と二次運動ニューロン(下位運動ニューロン)が選択的にかつ進行性に変性・消失していく原因不明の疾患である。病勢の進展は比較的速く、人工呼吸器を用いなければ通常は2~5年で死亡することが多い。男女比は2:1で男性に多く、好発年齢は40~50歳である。

【症状】3型に分けられる。①上肢型(普通型):上肢の筋萎縮と筋力低下が主体で、下肢は痙縮を示す。②球型(進行性球麻痺):球症状(言語障害、嚥下障害など)が主体、③下肢型(偽多発神経炎型):下肢から発症し、下肢の腱反射低下・消失が早期からみられ、二次運動ニューロンの障害が前面に出る。

【予後】症状の進行は比較的急速で、発症から死亡までの平均期間は約 3.5 年といわれている。個人差が非常に大きく、進行は球麻痺型が最も速いとされ、発症から3か月以内に死亡する例もある。近年のALS患者は人工呼吸器管理(非侵襲的陽圧換気など)の進歩によってかつてよりも生命予後が延長しており、長期生存例ではこれらの徴候もみられるようになってきている。ただし、根治療法や特効薬はなく、病気の進行に合わせて薬物療法やリハビリテーションなどの対症療法を行うのが現状である。全身に筋萎縮・麻痺が進行するが、眼球運動、膀胱直腸障害、感覚障害、褥瘡もみられにくい(4大陰性徴候)。終末期には、眼球運動と眼瞼運動の2つを用いたコミュニケーション手段が利用される。

(※参考:「2 筋萎縮性側索硬化症」厚生労働省様HPより)

類似問題です↓

【OT/共通】筋萎縮性側索硬化症についての問題「まとめ・解説」

【OT/共通】筋萎縮性側索硬化症についての問題「まとめ・解説」

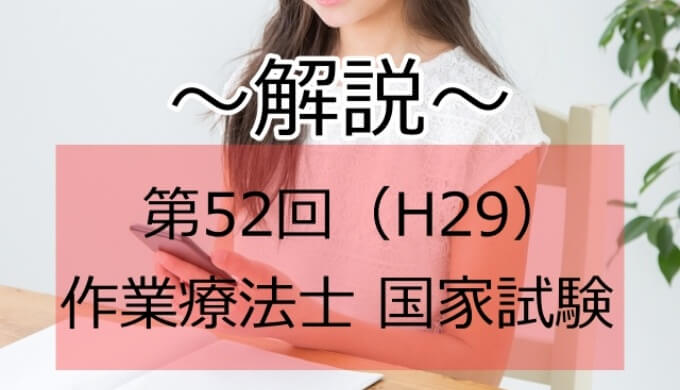

12 80歳の男性。体重70kg。介護者は腰痛のある70歳の妻で体重39kg。誤嚥性肺炎による1か月の入院後、下肢の廃用性の筋力低下をきたしている。端座位保持は可能であるが、立ち上がりは手すりを把持しても殿部が挙上できずに全介助である。立位は手すりを把持して保持できるが、足踏み動作は困難である。車椅子への移乗介助に使用する福祉用具の写真(下図)を別に示す。

妻の腰痛を助長しないことを優先して選択する用具として適切なのはどれか。

1. ①スライディングボード

2. ②突っ張り棒型縦手すり

3. ③移乗用介助ベルト

4. ④ベッド柵(移動バー)

5. ⑤介助グローブ

解答1

解説

・80歳の男性(体重70kg、誤嚥性肺炎)。

・介護者は腰痛のある70歳の妻で体重39kg。

・1か月入院後:下肢の廃用性筋力低下。

・端座位保持:可能

・立ち上がり:全介助(手すりを把持しても殿部が挙上できない)

・立位:手すりを把持して保持できる。

・足踏み動作:困難

→本症例の問題点は、立ち上がり動作全介助・足踏み動作困難・妻の介助力がみこめない。以上の事から、移乗パターンを立ち上がらせずに行える方法を選択する。

1.〇 正しい。①スライディングボードは、座った姿勢を保持したままベッドから車

2.4.× ②突っ張り棒型縦手すり、④ベッド柵(移動バー)は不適切である。なぜなら、本症例は手すりを保持しても立ち上がりができないためである。これらを用いても

3.× ③移乗用介助ベルトは不適切である。移乗時の安全性を高める用具である。妻は腰痛あり介助力は乏しい。移乗用介助ベルトを用いても安全性を高めるだけであり腰痛の防止とはならない。

5.× ⑤介助グローブは、滑りやすい素材でできており、背中や殿部に手を差

13 24歳の女性。統合失調症。2か月前からスーパーの惣菜コーナーで働いている。週1回、外来作業療法を利用しており、仕事や生活の様子を話題にしながら患者の体調の確認を行っている。

作業療法士が気を付けるべき状態悪化時のサインとして適切でないのはどれか。

1. 不穏な状態になる。

2. 睡眠時間が長くなる。

3. 仕事を休みがちになる。

4. 仕事仲間に疑い深くなる。

5. 仕事上のミスが多くなる。

解答2

解説

・24歳の女性(統合失調症)

・2か月前:スーパーの惣菜コーナーで働いている。

・週1回、外来作業療法を利用しており、仕事や生活の様子を話題にしながら患者の体調の確認を行っている。

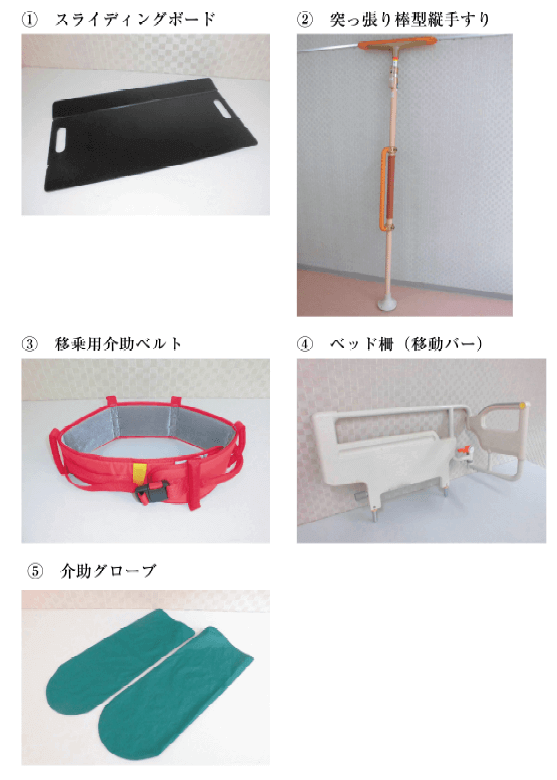

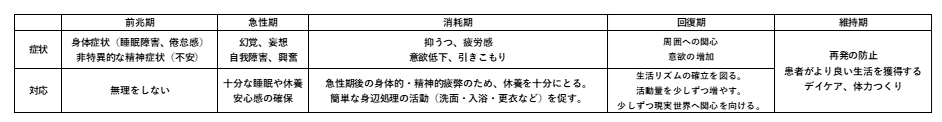

→本症例は、就労2か月経過していることから統合失調症の維持期であると考えられる。再発防止のため、統合失調症の前駆期の症状(①不安・焦燥、②抑うつ気分、③認知の変化、④注意力・集中力の低下、⑤食欲低下、⑥不眠、⑦社会的役割機能の低下、⑧社会的引きこもり)には気を付けて観察する。

1.3~5.〇 正しい。不穏な状態になる。仕事を休みがちになる。仕事仲間に疑い深くなる(社会的役割の低下)。仕事上のミス(注意力・集中力の低下)は、作業療法士が気を付けるべき状態悪化時のサインである。

2.× 睡眠時間が「長く」なるのはなく「短く」なる。不眠に注意する必要がある。

14 55歳の男性。うつ病。職場で苦手なパソコン操作を行う業務を担当するようになり、不眠、意欲低下および抑うつ気分がみられるようになった。希死念慮も認められたため入院となった。入院後1か月経過し、作業療法が開始された。

初回評価で優先度が高いのはどれか。

1. 体力

2. 家族関係

3. 思考障害

4. 作業能力

5. 職場環境

解答3

解説

・55歳の男性(うつ病)

・職場:苦手なパソコン操作で、不眠、意欲低下および抑うつ気分、希死念慮も認められた。

・入院後1か月経過:作業療法が開始された。

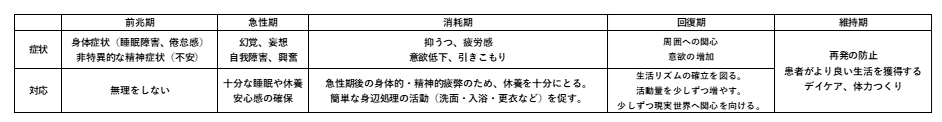

→本症例は、うつ病の回復前期と考えられる。無理をしないことを第一にして、徐々に現実感の回復、生活に関連した活動を取り入れていく。

1.× 体力は、社会復帰(回復後期)の際に評価する。この患者の入院の

2.× 家族関係は、社会復帰(回復後期)の際に評価する。この患者の入院

3.〇 正しい。思考障害を優先的に評価する。希死念慮は、うつ病にみられる思考障害の一つである。問題文から「希死念慮も認められたため入院となった。」とある。入院の大きなきっかけが希死念慮であるため、優先される評価事項である。

4.× 作業能力は、社会復帰(回復後期)の際に評価する。「急性期を終えたばかりの時期に優先して評価するもの」ではなく、かえって患者の自信を喪失させるきっかけにもなるため行わない。

5.× 職場環境の評価は、社会復帰(回復後期)の際に評価する。この患者がうつ病を発症したきっかけは仕事のことである。しかし、うつ病の回復期前期の作業療法は①生活リズムの獲得、②身体感覚の回復、③着実に自信を回復していくことが重要であるため、職場環境の評価はまだ先でよい。

15 32歳の女性。統合失調症。デイケアに通所しているが、いつも人を避けるように過ごしていることが多い。スタッフが面談の中でその理由を尋ねると「会話をしていると、途中から何を話しているのか分からなくなります。それが恐くて人と話をする自信がないです」と訴えた。

この患者の症状の評価で最も適切なのはどれか。

1. GAF

2. BADS

3. WCST

4. Rehab

5. BACS-J

解答5

解説

・32歳の女性(統合失調症)。

・デイケアに通所中。

・いつも人を避けるように過ごしていることが多い。

・「話についていけないのが恐くて人と話をする自信がないです」と訴えた。

→本症例は、デイケアに通所中であることから「統合失調症の維持期」であると考えられる。症状も落ち着いている時期であるので、統合失調症に対する評価も行える。

1.× GAF(機能の全体的評定尺度:Global Assessment of Functioning scale)は、心理・社会・職業的機能について0~100の数字で評価する方法で

2.× BADS(遂行機能障害症候群の行動評価法:Behaviora

3.× WCST(ウィスコンシンカード分類テスト:Wiscons

4.× Rehab(精神科リハビリテーション行動評価尺度:Rehabilitation Evaluation Hall and Baker)は、病棟・デイケア・

5.〇 正しい。BACS-J(統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版:The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia Japanese version)は、言語性記憶と学習・ワーキングメモリー(作動記憶)・運動機能・注意と情報処理速度・言語流