この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

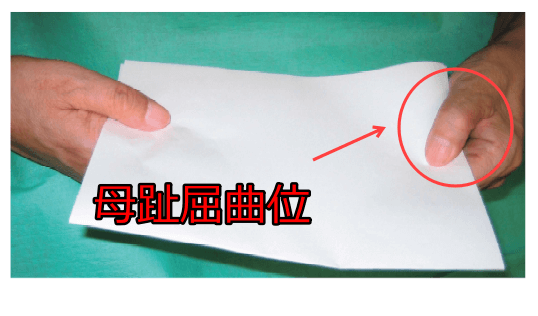

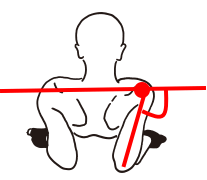

6 58歳の男性。両手の母指と示指で紙をつまみ、左右に引っ張ったときの写真(下図)を別に示す。

考えられる末梢神経障害はどれか。

1. 右Guyon管症候群

2. 右手根管症候群

3. 右後骨間神経麻痺

4. 左前骨間神経麻痺

5. 左肘部管症候群

解答5

解説

写真は、Froment(フローマン徴候)陽性となっている。Froment徴候(フローマン徴候)の陽性で「尺骨神経麻痺」を疑える。Froment徴候(フローマン徴候)とは、尺骨神経麻痺のときに母指の内転ができなくなり、母指と示指で紙片を保持させると母指が屈曲位をとることである。本症例は、左手の母指が屈曲位であり、左Froment徴候(フローマン徴候)陽性であることから、左尺骨神経麻痺である。つまり、選択肢5.左肘部管症候群が正しい。肘部管症候群は、尺骨神経が肘関節背面内側にある尺側骨手根屈筋下の肘部管を通過する際に生じる絞拒性障害である。尺骨神経麻痺を来し、指の開閉運動障害や鷲手変形を生じる。

1.× 右Guyon管症候群は、右尺骨神経麻痺を来す。右Froment徴候陽性となる。左右間違いである。ちなみに、Guyon管を通るものとして、①尺骨神経、②尺骨動脈である。

2.× 右手根管症候群は、右正中神経麻痺を来す。手根管症候群は、正中神経の圧迫によって手指のしびれや感覚低下などの神経障害が生じる。手根管(手関節付近の正中神経)を4~6回殴打すると、支配領域である母指から環指橈側および手背の一部にチクチク感や蟻走感が生じる(Tinel徴候陽性)。Tinel徴候のほか、ダルカン徴候(手根管部を指で圧迫するとしびれ感が増悪する)やファーレン徴候(Phalen徴候:手首を曲げて症状の再現性をみる)も陽性となる場合が多い。

3.× 右後骨間神経麻痺は、橈骨神経の枝であり、右drop hand (下垂手)となる。

4.× 左前骨間神経麻痺は、正中神経の枝であり、左tear drop徴候陽性となる。

前骨間神経と後骨間神経は、前腕の橈骨と尺骨という2つ骨の間を繋ぐ骨間膜の前後を走る神経である。両者とも触覚に異常がないのが特徴である。神経炎以外にも、外傷、絞扼性神経障害でも生じる。

【前骨間神経】

・肘の辺りで正中神経から分岐して主に母指(親指)と示指の第1関節を動かす筋肉を支配している。

→涙のしずくが陽性。

【後骨間神経】

・肘の辺りで橈骨神経から分岐して回外筋にもぐりこみ、指を伸展する筋肉を支配している。

→下垂指(drop finger)となる。

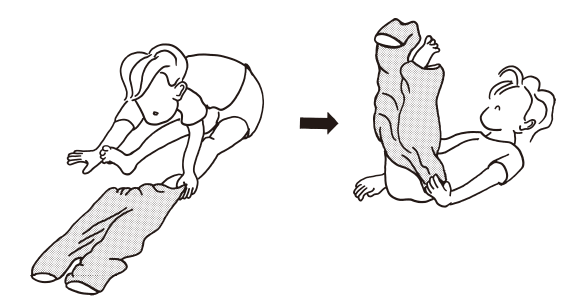

7 8歳の男児。二分脊椎。股関節の屈曲が可能である。

図のようにズボンをはくことができる最も上位レベルのSharrardの分類はどれか。

1. Ⅰ群

2. Ⅱ群

3. Ⅲ群

4. Ⅳ群

5. Ⅴ群

解答2

解説

図のようにズボンをはく動作は、股関節屈曲・内転、膝関節伸展が可能であれば行える。仮に、選択肢1.第Ⅰ群(胸髄レベル)であれば、下肢を挙上した時に股関節屈曲・内転、膝伸展し続けることができず、重力により股関節伸展・外転、膝関節屈曲してしまう。よって、図のようにズボンをはくことができる最も上位レベルのSharrardの分類は、選択肢2.Ⅱ群である。

第Ⅰ群(胸髄レベル):車椅子を使用している。下肢を自分で動かすことはできない。

第Ⅱ群(L1〜2レベル):車椅子と杖歩行を併用している。股関節屈曲・内転、膝関節伸展が可能。

第Ⅲ群(L3〜4レベル):長下肢装具(L3)または短下肢装具(L4)による杖歩行可能。股関節外転、足関節背屈が可能。

第Ⅳ群(L5レベル):短下肢装具による自立歩行可能。装具なしでも歩行可能。股関節伸展、足関節底屈が可能。

第Ⅴ群(S1〜2レベル):ほとんど装具が不要で自立歩行可能。足関節の安定性が低い。

第Ⅵ群(S3レベル):ほとんど運動麻痺はなく、健常児とほぼ同様の歩行。

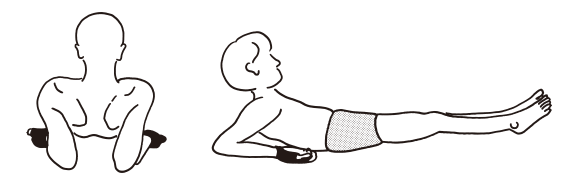

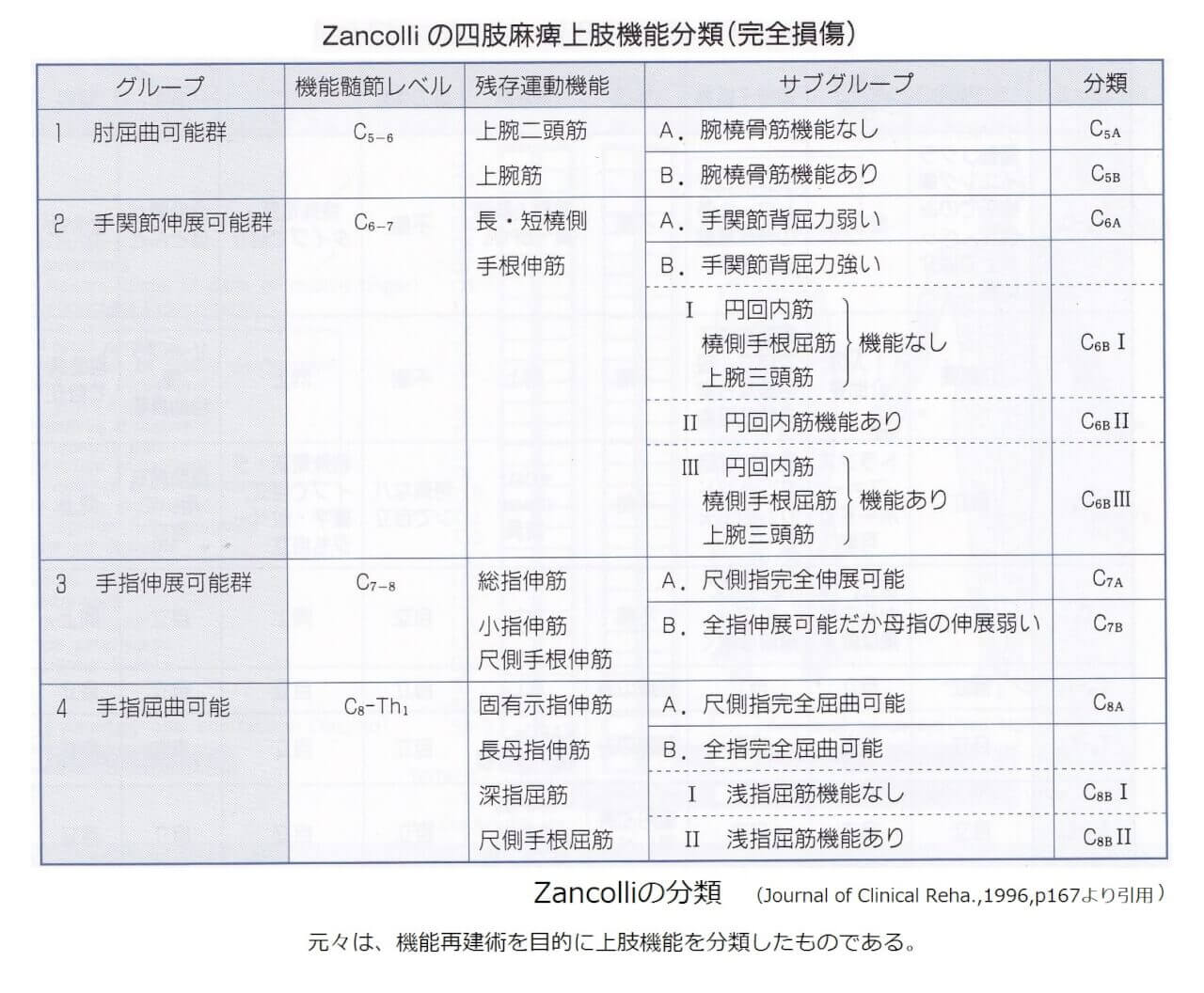

8 20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。

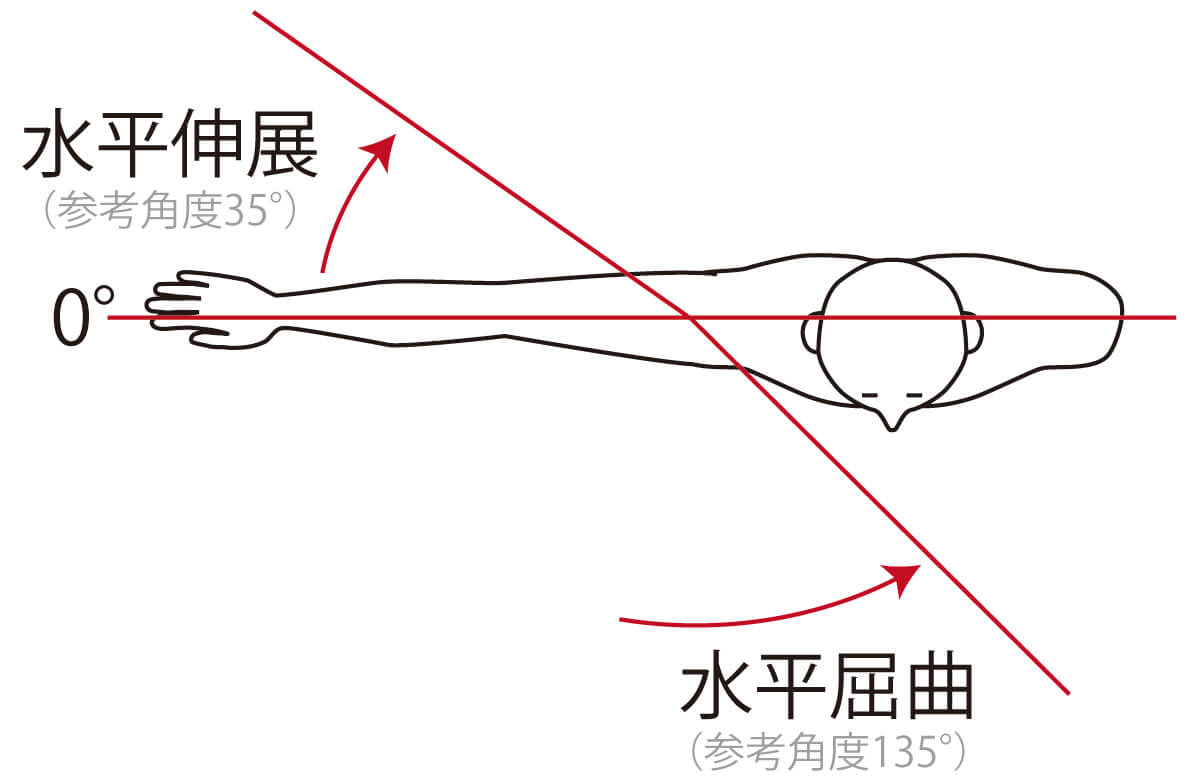

正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1. 頸部伸展

2. 肩甲骨外転

3. 肩関節水平伸展

4. 肩関節内旋

5. 肩関節外旋

解答3

解説

・20代の男性(頸髄損傷完全麻痺:分類C6B2:手背屈は強く、円回内筋(+)、橈側手根屈筋(-))。

・仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。

・図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。

(画像引用:イラストAC様より)

肩関節水平伸展の参考可動域角度は30° であり、本症例の図では90°を超えているのが確認できる。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返すためには、さらに肩関節水平伸展の関節可動域の拡大を要

1.2.4.5.× 図を見ると正常以上の頸部伸展・肩甲骨外転・肩関節内旋・肩関節外旋を行っていない。

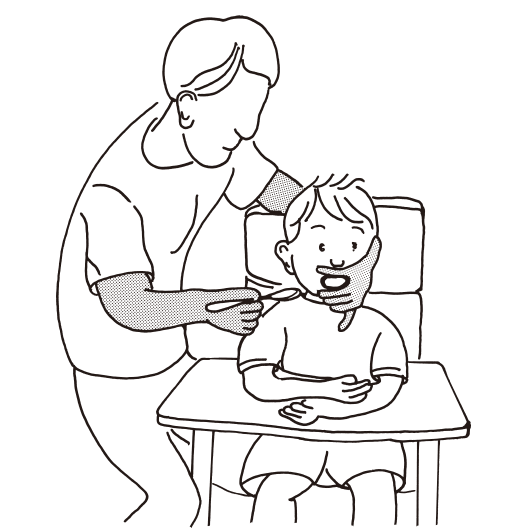

9 図はアテトーゼ型脳性麻痺児の摂食訓練の様子である。

実施している手技(オーラルコントロール)の目的として適切でないのはどれか。

1. 頭部コントロールの援助

2. 口周辺の過敏の脱感作

3. 口唇閉鎖の援助

4. 咀嚼運動の促通

5. 舌突出の防止

解答4

解説

アテトーゼ型脳性麻痺児は、姿勢筋緊張の動揺がみられ、姿勢や運動のコントロールが不良である。リラクセーションを図り過緊張を取りながら、随意的な運動や反応を引き出す方法を模索する。図では、訓練者が患者の口唇周囲に手をあて、かつ頭部を支えながら摂食訓練を行っている。

オーラルコントロールとは、口の筋肉の調整がうまくできないために、食物や液体を上手に取 り込めないときに介助者が補助的に口のまわりをコントロールして食事動作を改善することである。

目的として、

①頭頚部の位置関係を整える(頭部コントロールの援助)こと。

②過開口や下顎引き込み、舌突出など異常な運動を制限すること。

③取り込み時の口唇の援助(口唇閉鎖の援助)、嚥下時の前方閉位のようなより細かい運動の介助。

④感覚過敏に対しての脱感作など(口周辺の過敏の脱感作)である。

1.〇 正しい。頭部コントロールの援助は、オーラルコントロールの目的である。頭頚部の位置関係を整える(頭部コントロールの援助)ことで、咀嚼や嚥下がしやすい位置に保つことができる。

2.〇 正しい。口周辺の過敏の脱感作は、オーラルコントロールの目的である。感覚過敏に対しての脱感作など(口周辺の過敏の脱感作)を行うことで、咀嚼運動の妨げの出現(吸啜反射や咬反射の残存)を防止できるため。

3.〇 正しい。口唇閉鎖の援助は、オーラルコントロールの目的である。嚥下時の前方閉位のようなより細かい運動の介助をすることで、自動運動を促すことができる。

4.× 咀嚼運動の促通は、オーラルコントロールの目的でない。

5.〇 正しい。舌突出の防止は、オーラルコントロールの目的である。過開口や下顎引き込み、舌突出など異常な運動を制限することで、取り込み時の口唇の援助(口唇閉鎖の援助)になる。

10 68歳の男性。慢性呼吸器疾患。「最近、入浴すると息切れがする」との訴えがある。

入浴指導として正しいのはどれか。

1. 片手で髪を洗う。

2. 首まで湯につかる。

3. 短いタオルで背中を洗う。

4. 吸気に合わせて動作を行う。

5. 長座位で膝を立てて足を洗う。

解答1

解説

①排便(息を止めるため、呼吸のコントロールを行う)

②肩まで湯船につかる(胸部が圧迫されるため、動作環境や方法を工夫する)

③洗髪、上衣更衣、洗体など(上肢を使うため、上肢挙上は片腕のみで、呼吸のコントロールを行う。)

④ズボンや靴下を履く(体を前屈して行うため、動作のスピードや方法を調整する。)

※入浴の生活指導:息切れがある場合は全身入浴を控え、半身浴やシャンプーハットを使用したシャワーなどで対応する。入浴中は酸素吸入を行わない場合が多いため、入浴時間は短めにする。

1.〇 正しい。片手で髪を洗う。洗髪は息切れを呈しやすい動作(両上肢を挙上して行い、さらに前かがみで行うことで胸腹部が圧迫される)である。そのため、頭を左右に傾けて、片側ずつ洗うように指導する。

2.× 「首まで湯につかる」のではなく、半身浴するよう指導する。なぜなら、水圧により胸部が圧迫されるため。また、体温の上昇をきたすことで酸素飽和度が低下しやすい。

3.× 「短いタオル」ではなく、長いタオル背中を洗うのは不適切である。なぜなら、短いタオルよりも長いタオルで洗う方が、上肢をあまり動かさなくても洗うことができ、結果的に呼吸苦が少なく済むため。ただし、どれぐらいから長いタオルになるのか基準は定かではない。

4.× 「吸気」ではなく呼気に合わせて動作を行う。吸気の妨げにならないように、呼気の時に動作を行う。

5.× 長座位で膝を立てて足を洗うのは不適切である。なぜなら、胸腹部の圧迫となるためである。そのため、長柄ブラシ等の使用で前かがみ動作を軽減させると良い。

8歳の男児。二分脊椎。股関節の屈曲が可能である。

図のようにズボンをはくことができる最も上位レベルのSharrardの分類はどれか

の答え5ではないでしょうか

コメントありがとうございます。

厚生労働省の正式な答えも選択肢2です。

「https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp170425-09seitou.pdf」

選択肢5の考えをコメント欄にて記載していただければ、こちらも何かできるかもしれませんが、、、。

今後ともよろしくお願いいたします。