この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

31 Guillain-Barré 症候群でみられにくいのはどれか。

1.誤嚥

2.運動時痛

3.温痛覚脱失

4.起立性低血圧

5.拘束性換気障害

解答3

解説

Guillain-Barré(ギラン・バレー)症候群は、先行感染による自己免疫的な機序により、炎症性脱髄性ニューロパチーをきたす疾患である。一般的には細菌・ウイルスなどの感染があり、1~3週後に両足の筋力低下(下位運動ニューロン障害)や異常感覚(痺れ)などで発症する。感覚障害も伴うが、運動障害に比べて軽度であることが多く、他覚的な感覚障害は一般に軽度である。初期症状として、歩行障害、両手・腕・両側の顔面筋の筋力低下、複視、嚥下障害などがあり、これらの症状はピークに達するまでは急速に悪化し、時には人工呼吸器が必要になる。症状が軽い場合は自然に回復するが、多くの場合は入院により適切な治療(免疫グロブリン静注療法や血液浄化療法など)を必要とする。症状は6か月から1年程度で寛解することが多い。臨床検査所見として、①髄液所見:蛋白細胞解離(蛋白は高値,細胞数は正常)を示す。②電気生理学的検査:末梢神経伝導検査にて、脱神経所見(伝導ブロック、時間的分散、神経伝導速度の遅延、複合筋活動電位の低下など)がみられる。複合筋活動電位が消失あるいは著明な低下し、早期から脱神経所見を示す症例は、一般に回復が悪く機能的予後も不良である。

(※参考:「重篤副作用疾患別対応マニュアル ギラン・バレー症候群」厚生労働省様HPより)

Guillain-Barré(ギラン・バレー)症候群は、先行感染による自己免疫的な機序により、炎症性脱髄性ニューロパチーをきたす疾患である。感覚障害も伴うが、運動障害に比べて軽度であることが多く、他覚的な感覚障害は一般に軽度である。比較的太い有髄線維主体の障害がみられる。温痛覚は、無髄神経線維なので比較的よく保たれることが多い。よって、選択肢3.温痛覚脱失が正しい。

1.× 誤嚥は、Guillain-Barré症候群でみられる。球麻痺(Ⅸ、Ⅹ、Ⅻの障害)により嚥下障害・構音障害がみられる。

2.× 運動時痛は、Guillain-Barré症候群でみられる。末梢神経に障害が生じ、脱力・しびれ・痛みなどの症状が現れる。

4.× 起立性低血圧は、Guillain-Barré症候群でみられる。自律神経の障害で、頻脈・高血圧がみられる。

5.× 拘束性換気障害は、Guillain-Barré症候群でみられる。運動麻痺により呼吸筋が障害され起こる。

32 末梢性めまいに対する理学療法で適切なのはどれか。

1. めまいを生じないよう服薬後に運動療法を行う。

2. 椎骨脳底動脈循環不全に準じた運動療法を行う。

3. Ménière病にはEpley法が有効である。

4. 回復期には注視眼振が出現しやすいので固視を促す運動を行う。

5. 寝返りや振り向き動作などによる回転刺激で前庭代償を促す。

解答5

解説

めまいは①中枢性と②末梢性に分類される。

①中枢性めまいは、脳幹や小脳が障害され、眩暈の程度は弱いが持続的なことが特徴である。

②末梢性めまいは、内耳・前庭神経が障害され、眩暈の程度は強く突発的に周期性を持つことが多い。良性発作性頭位眩暈(めまい)症(BPPV)、Ménière病(メニエール病)、前庭神経炎がある。

1.× めまいを生じないよう服薬後は、一概に「運動療法を行う」のではなく、安静しなければならない疾患もある。末梢性めまいには、良性発作性頭位眩暈(めまい)症(BPPV)、Ménière病(メニエール病)、前庭神経炎があり、Ménière病(メニエール病)、前庭神経炎は運動療法は行わず安静と薬物療法で対応する。一方で、良性発作性頭位眩暈(めまい)症(BPPV)は、Epley法(エプリー法)を用いて理学療法を行う。メニエール病の原因は「内リンパ水腫」で、 その根底にはストレス・睡眠不足・疲労・気圧の変化・几帳面な性格などがあると考えられている。感音難聴、耳鳴り、耳閉塞感を伴うめまい発作を繰り返す疾患である。発作時では安静を第一に考えた指導を行い、間欠期では発作が起こらないようにするための指導をする。

2.× 椎骨脳底動脈循環不全によるめまいは、中枢性のめまいであるため、中枢性のめまいに対した治療を実施する。例えば、治療として、血流改善薬、鎮痛消炎薬、脳循環代謝改善薬や抗めまい薬などを用いた保存的療法が中心である。

3.× Ménière病(メニエール病)には「Epley法」ではなく、安静と薬物療法が有効である。Epley法が有効であるのは、良性発作性頭位眩暈(めまい)症(BPPV)である。Epley法は、浮遊している耳石片を卵形嚢内に戻すことを目的とした方法である。

4.× 末梢性めまいの場合、回復期でも注視眼振が「出現しやすい」のではなく出現しにくい。ちなみに、末梢性めまいは、固視により抑制される特徴を持つ。注視眼振が出現した場合、中枢性めまい(小脳・脳幹)が疑われる。

5.〇 正しい。末梢性めまいに対する理学療法では、寝返りや振り向き動作などによる回転刺激で前庭代償を促す。

眼の前に注視するものを置き、上下左右を注視してもらい、異常な眼の揺れや動きがないかどうかを調べる。平衡器官に異常があるときは、眼振といって規則的な眼の揺れがでる。内耳が悪いときには眼振の方向は、眼がどちらを見ても右向きか左向きに一定していますが、脳に障害があるときには注視する方向によって眼振の方向が変わったり、色々な種類の眼振がでることがある。

33 脊髄損傷患者(第5頸髄節まで機能残存)が可能な動作はどれか。2つ選べ。

1. 肩関節外転

2. 肘関節伸展

3. 前腕回外

4. 手関節背屈

5. 指伸展

解答1/3

解説

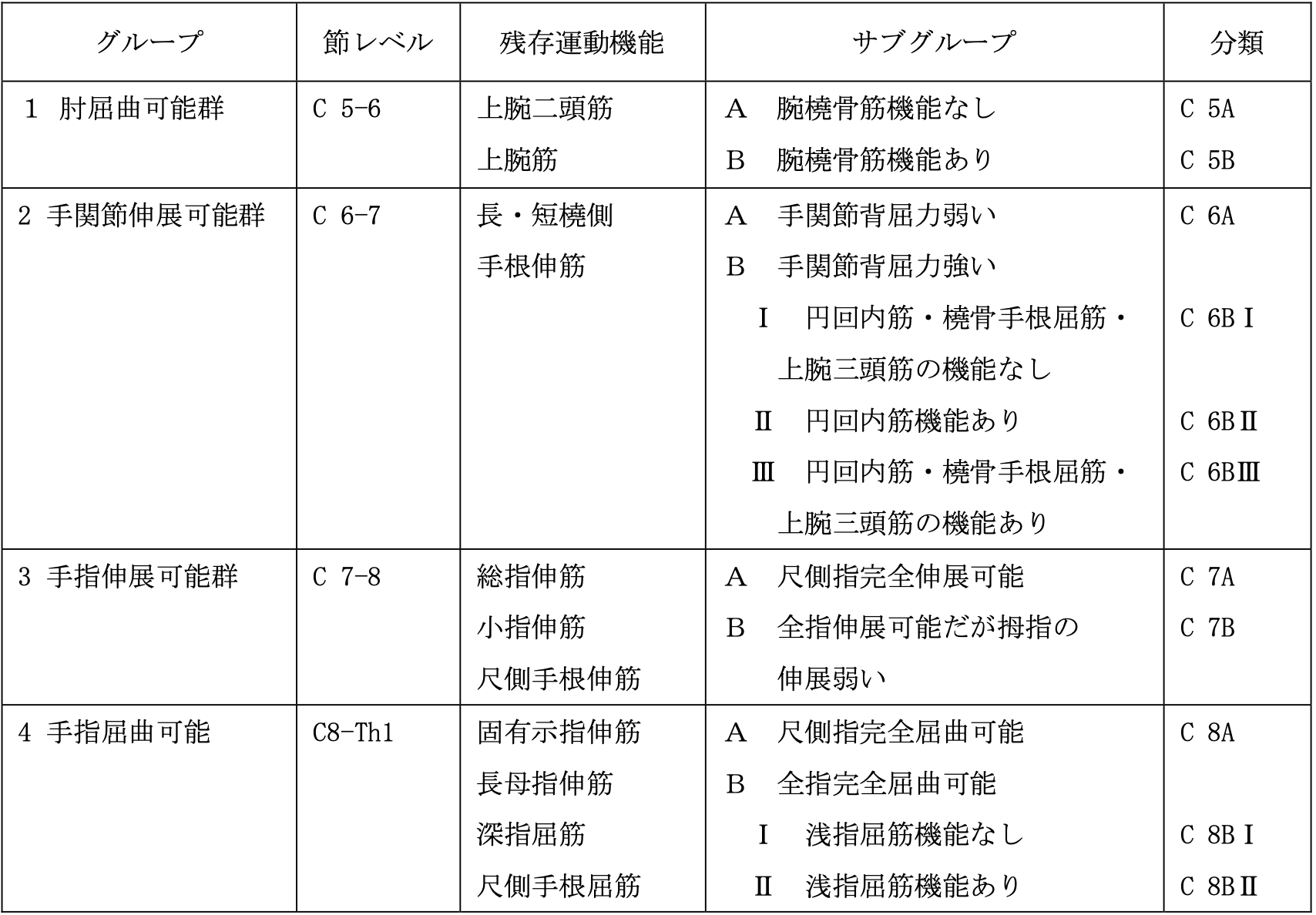

第5頚髄節まで機能が残存していることから、主な残存筋は三角筋・上腕二頭筋・上腕筋である。運動機能は、肩関節屈曲・外転・伸展・内旋・外旋、肘関節屈曲・前腕回外である。移動は車椅子駆動可能(平地:ハンドリムに要工夫)であり、自立度は重度介助レベルである。よって、選択肢1.3肩関節外転/前腕回外が正しい。

2.× 肘関節伸展は、第7頚髄節まで機能が残存(上腕三頭筋)している必要がある。

4.× 手関節背屈は、第6頚髄節まで機能が残存(長橈側手根伸筋)している。

5.× 指伸展は、第7頚髄節まで機能が残存(総指伸筋)している。

(※引用:Zancolli E : Functional restoration of the upper limbs in traumatic quadriplegia. in Structural and Dynamic Basis of Hand Surgery. 2nd ed, Lippincott, Philadelphia, p229-262, 1979)

類似問題です↓

【PT専門のみ】脊髄損傷についての問題「まとめ・解説」

【PT専門のみ】脊髄損傷についての問題「まとめ・解説」

34 関節リウマチに合併しやすいのはどれか。

1. 内反足

2. 脊椎分離症

3. Heberden結節

4. Dupuytren 拘縮

5. 指伸筋腱皮下断裂

解答5

解説

関節リウマチは、関節滑膜を炎症の主座とする慢性の炎症性疾患である。病因には、遺伝、免疫異常、未知の環境要因などが複雑に関与していることが推測されているが、詳細は不明である。関節炎が進行すると、軟骨・骨の破壊を介して関節機能の低下、日常労作の障害ひいては生活の質の低下が起こる。関節破壊(骨びらん) は発症6ヶ月以内に出現することが多く、しかも最初の1年間の進行が最も顕著である。関節リウマチの有病率は0.5~1.0%とされる。男女比は3:7前後、好発年齢は40~60歳である。

【症状】

①全身症状:活動期は、発熱、体重減少、貧血、リンパ節腫脹、朝のこわばりなどの全身症状が出現する。

②関節症状:関節炎は多発性、対称性、移動性であり、手に好発する(小関節)。

③その他:リウマトイド結節は肘、膝の前面などに出現する無痛性腫瘤である。内臓病変は、間質性肺炎、肺線維症があり、リウマトイド肺とも呼ばれる。

【治療】症例に応じて薬物療法、理学療法、手術療法などを適宜、組み合わせる。

(※参考:「関節リウマチ」厚生労働省HPより)

1.× 内反足ではなく、扁平足・外反足をきたしやすい。

2.× 脊椎分離症ではなく、環軸椎亜脱臼をきたしやすい。したがって、環軸椎亜脱臼では頚椎可動域運動を行わない。特に、頸部の屈曲は禁忌である。なぜなら、頚椎亜脱臼のような頚椎障害は、頚椎間のゆるみによっておきており、頸椎可動域運動により頚髄圧迫症状(頭痛、運動麻痺、感覚障害)の出現の恐れがあるため。ちなみに、脊椎分離症は、椎間関節の基部の骨が分離して起こる腰痛症である。

3.× Heberden結節(へバーデン結節)とは、とは、指の第1関節(DIP関節)が変形し曲がってしまう原因不明の疾患である。中年女性に多い。第1関節の背側の中央の伸筋腱付着部を挟んで2つのコブ(結節)ができるのが特徴である。関節リウマチとの鑑別が必要な疾患である。ちなみに、PIP関節に生じるものをBouchard結節(ブシャール結節)という。

4.× Dupuytren 拘縮(デュピュイトラン拘縮)とは、手掌腱膜の肥厚による指の屈曲拘縮である。進行性であり、中年以降の男性に多く、原因不明である。外傷や糖尿病、長期のアルコール多飲などが誘引になりうる。

5.〇 正しい。指伸筋腱皮下断裂は、関節リウマチに合併しやすい。指伸筋腱皮下断裂とは、その名の通りで(総)指伸筋腱が断裂したことを意味する。特にPIP背側の伸筋腱断裂による変形をボタンホール変形、DIP背側の伸筋腱断裂による変形をスワンネック変形という。

①環軸椎亜脱臼、②肩関節可動域制限、③肘関節屈曲拘縮、④手関節尺側偏位、⑤手指変形、⑥股関節屈曲拘縮、⑦膝関節内外反変形・屈曲拘縮、⑨足・足趾変形(扁平足・外反足)などがある。

類似問題はこちら↓

35 遠城寺式乳幼児分析的発達検査において、つたい歩きをする時期に可能なのはどれか。

1. 2語言える。

2. ボールを前に蹴る。

3. まねて直線を引く。

4. 積み木を2つ重ねる。

5. コップを自分で持って飲む。

解答5

解説

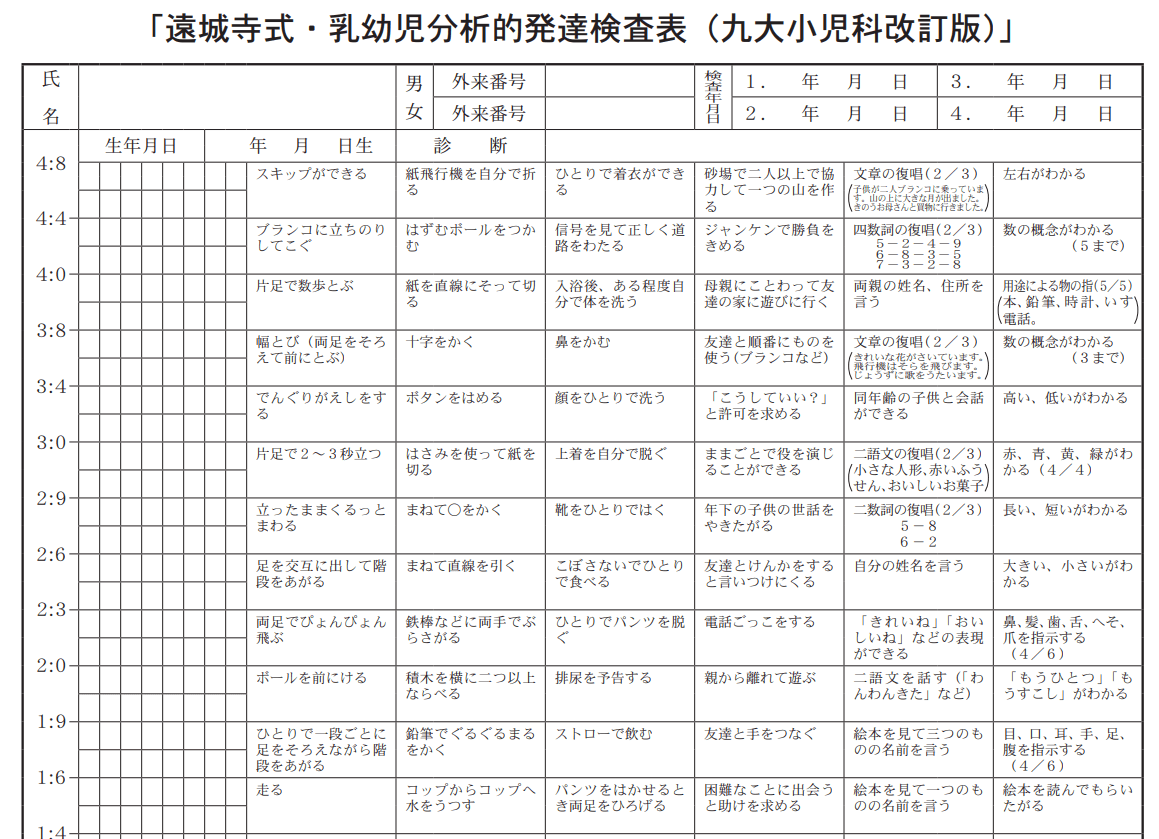

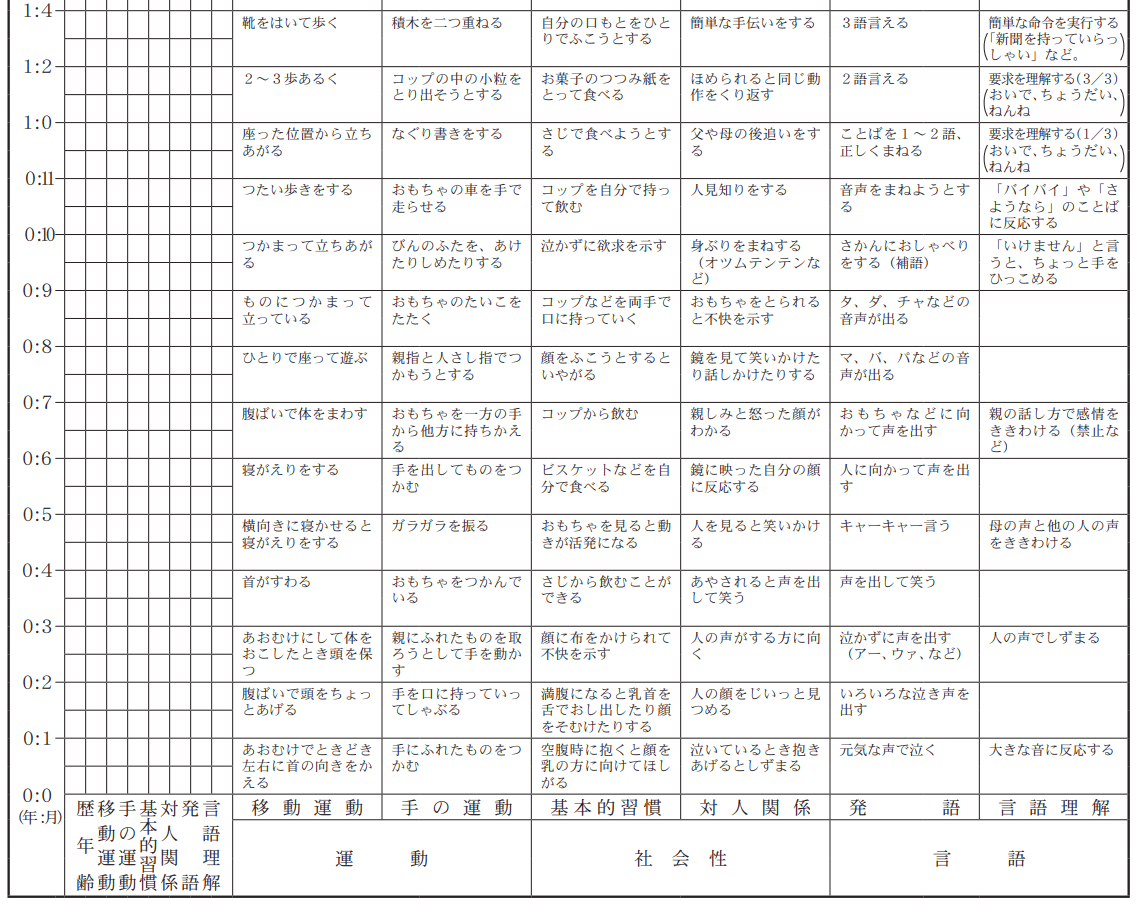

つたい歩きができるのは、10~11か月ごろである。

1.× 2語言えるのは、1歳0~2か月ごろである。

2.× ボールを前に蹴るのは、1歳9か月~2歳ごろである。

3.× まねて直線を引くのは、2歳3~6か月ごろである。

4.× 積み木を2つ重ねるのは、1歳2か月~4か月ごろである。

5.〇 正しい。コップを自分で持って飲むのは、10~11か月ごろである。

51a32、発作性頭位眩暈(めまい)症(BPPV)は、Epley法(エプリー法)を用いて理学療法を行う。とありますが、メニエール病は発作性頭位眩暈症でもエプリー方は使用しないのでしょうか

コメントありがとうございます。

メニエール病は発作性頭位めまい症とは原因や病態が異なるため、エプリー法は通常使用しません。