この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

※問題の引用:厚生労働省より

※注意:解説はすべてオリジナルのものとなっています。私的利用の個人研究のため作成いたしました。間違いや分からない点があることをご了承ください。

・まとめてもらいたい問題や希望、漏れがあったらコメントください。

・当HPに「キーワード検索」の機能がありますので、そちらも積極的にお使いください。

PT専門

48回 午前46

46 動脈血ガス分析の結果でⅠ型呼吸不全はどれか。

1.PaO2 70Torr、PaCO2 40Torr

2.PaO2 70Torr、PaCO2 50Torr

3.PaO2 50Torr、PaCO2 40Torr

4.PaO2 50Torr、PaCO2 50Torr

5.PaO2 50Torr、PaCO2 60Torr

解答3

解説

【呼吸不全の定義】PaO2≦60Torrである。

ここから、Ⅰ型呼吸不全かⅡ型呼吸不全か決定する。

【Ⅰ型呼吸不全の場合】PaCO2≦45Torr

【Ⅱ型呼吸不全の場合】PaCO2>45Torr

したがって、Ⅰ型呼吸不全は、選択肢3.PaO2 50Torr、PaCO2 40Torrである。

52回 午前3

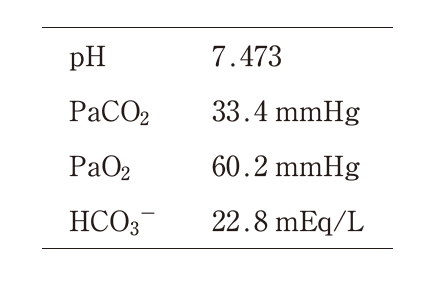

3 動脈血ガス分析の結果を表に示す。

正しいのはどれか。

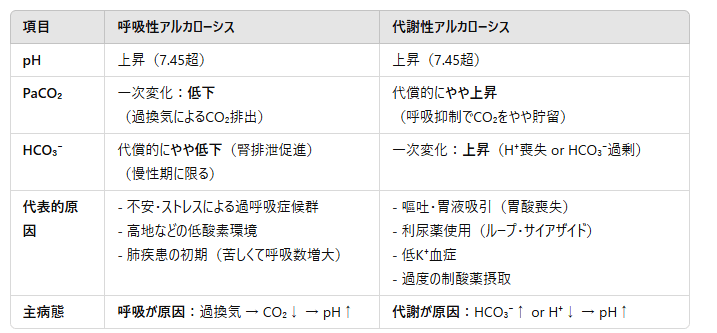

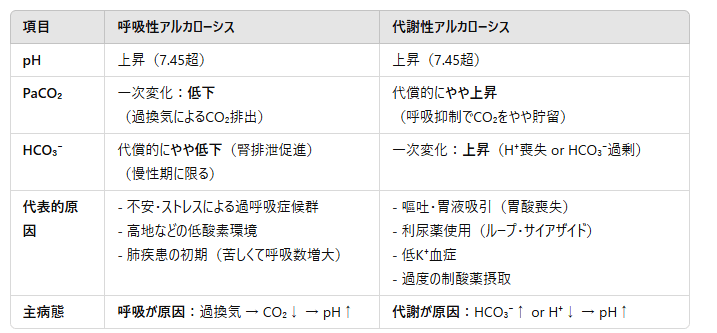

1. 呼吸性アシドーシス

2. 代謝性アルカローシス

3. 共用基準範囲

4. 代謝性アシドーシス

5. 呼吸性アルカローシス

解答:5

解説

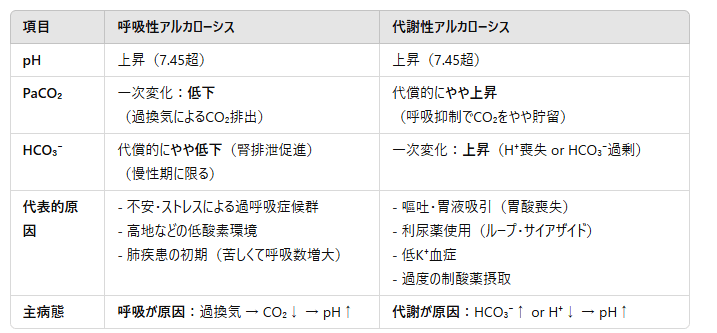

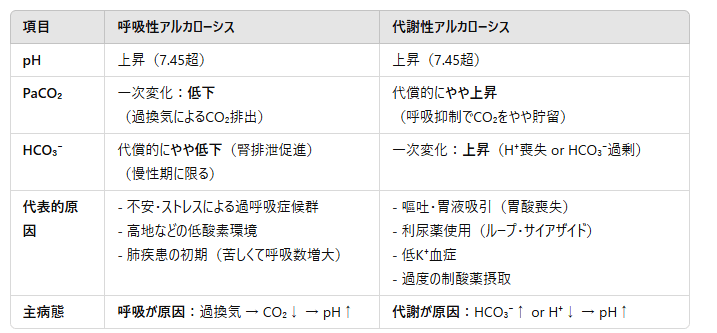

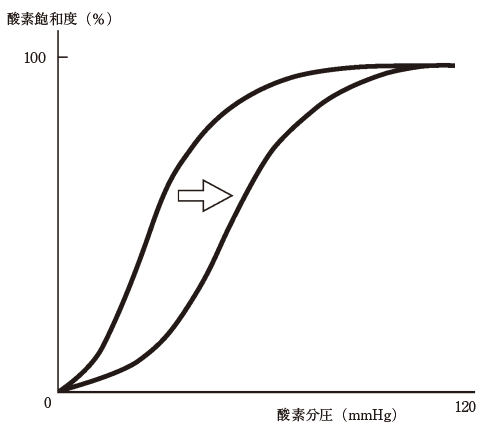

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

本症例は、

・pH:7.473 →高値(アルカリ性側)

・PaCO2:33.4mmHg →低値(呼吸性アルカローシス傾向)

→通常よりも CO₂(炭酸ガス)が“呼吸で”吹き飛ばされている状態(過換気)

・PaO2:60.2mmHg →低値(低酸素血症を示唆)

・HCO3−:22.8 mEq/l →正常

したがって、過剰換気状態であるとされ、選択肢5.呼吸性アルカローシスと断定できる。

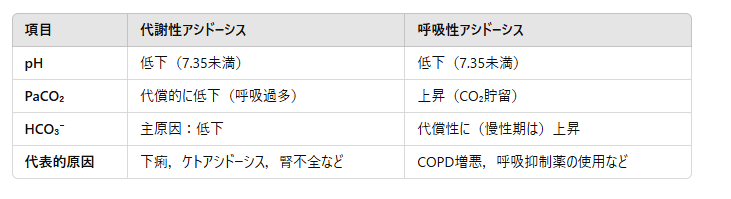

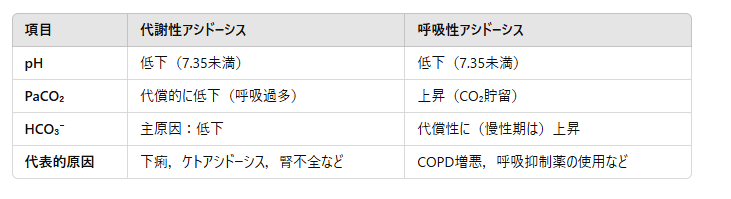

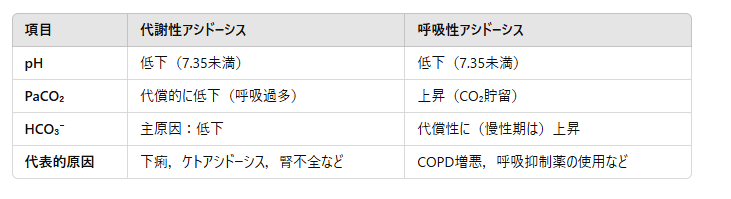

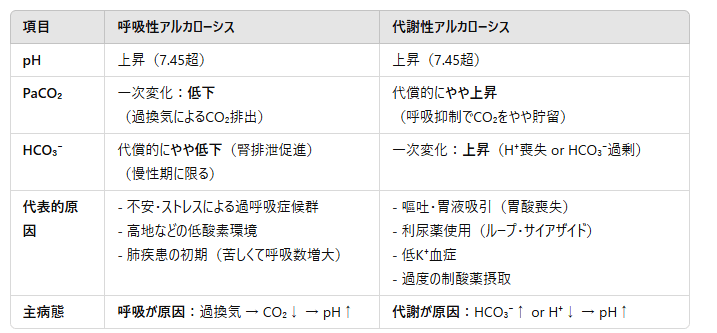

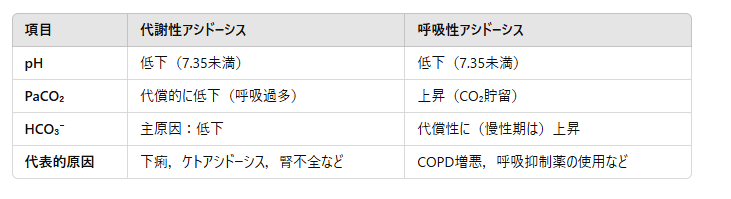

1.× 呼吸性アシドーシスは、PaCO2が高値(45 mmHg以上)となるのが特徴である。呼吸不全、CO2ナルコーシス、睡眠時無呼吸症候群など。

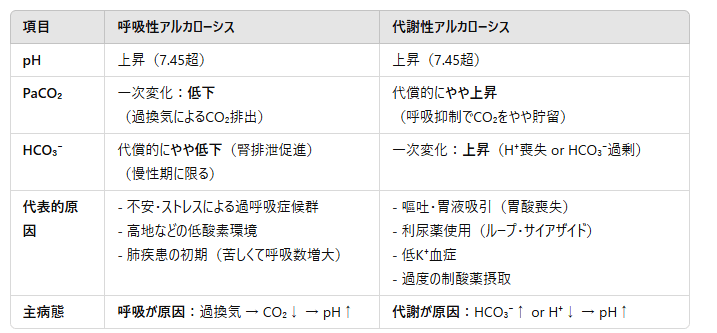

2.× 代謝性アルカローシスは、HCO3−が高値(26mEq/l以上)かつ pHが高値(7.45以上:アルカリ方向)となるのが特徴である。嘔吐、利尿薬投与など。

3.× 共用基準範囲(正常範囲内)とはいえない。本症例のpH や PaCO₂ が基準範囲から外れている。

4.× 代謝性アシドーシスは、HCO3−が低値(22mEq/l未満)かつpH が低値(7.35以下:酸性方向)となるのが特徴である。腎不全、下痢、糖尿病ケトアシドーシスなど。

5.〇 正しい。 呼吸性アルカローシスである。

【基準値】

・pH:7.4 ± 0.05

・PaCO2:35~45 mmHg

・PaO2:90~95 mmHg

・HCO3−:24 ± 2mEq/l

※ PaCO2:肺胞換気量の指標である。高値であれば、肺胞換気量は不十分。低値であれば、過剰換気状態となる。

53回 午後34

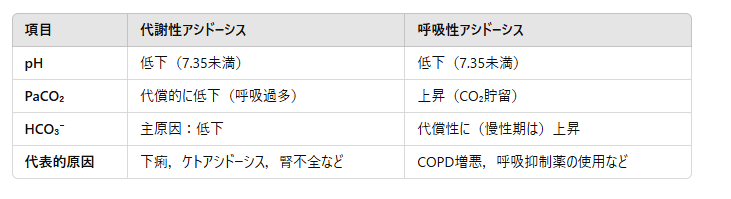

34.動脈血ガス分析結果がpH 7.32、PaCO233Torr、PaO288Torr、HCO3−17mEq/Lである場合に予想される呼吸様式はどれか。

1.徐呼吸

2.頻呼吸

3.無呼吸

4.Kussmaul呼吸

5.Cheyne-Stokes 呼吸

解答:4

解説

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

【本症例の動脈血ガス分析結果】

①pH 7.32 → 低値(酸性側)

②PaCO233Torr →低値(呼吸性アルカローシス傾向)

→通常よりも CO₂(炭酸ガス)が“呼吸で”吹き飛ばされている状態(過換気)

③HCO3−17mEq/L → 低値(代謝性アシドーシス傾向)

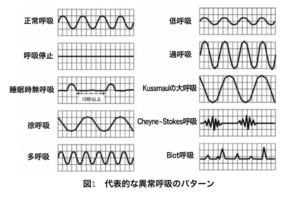

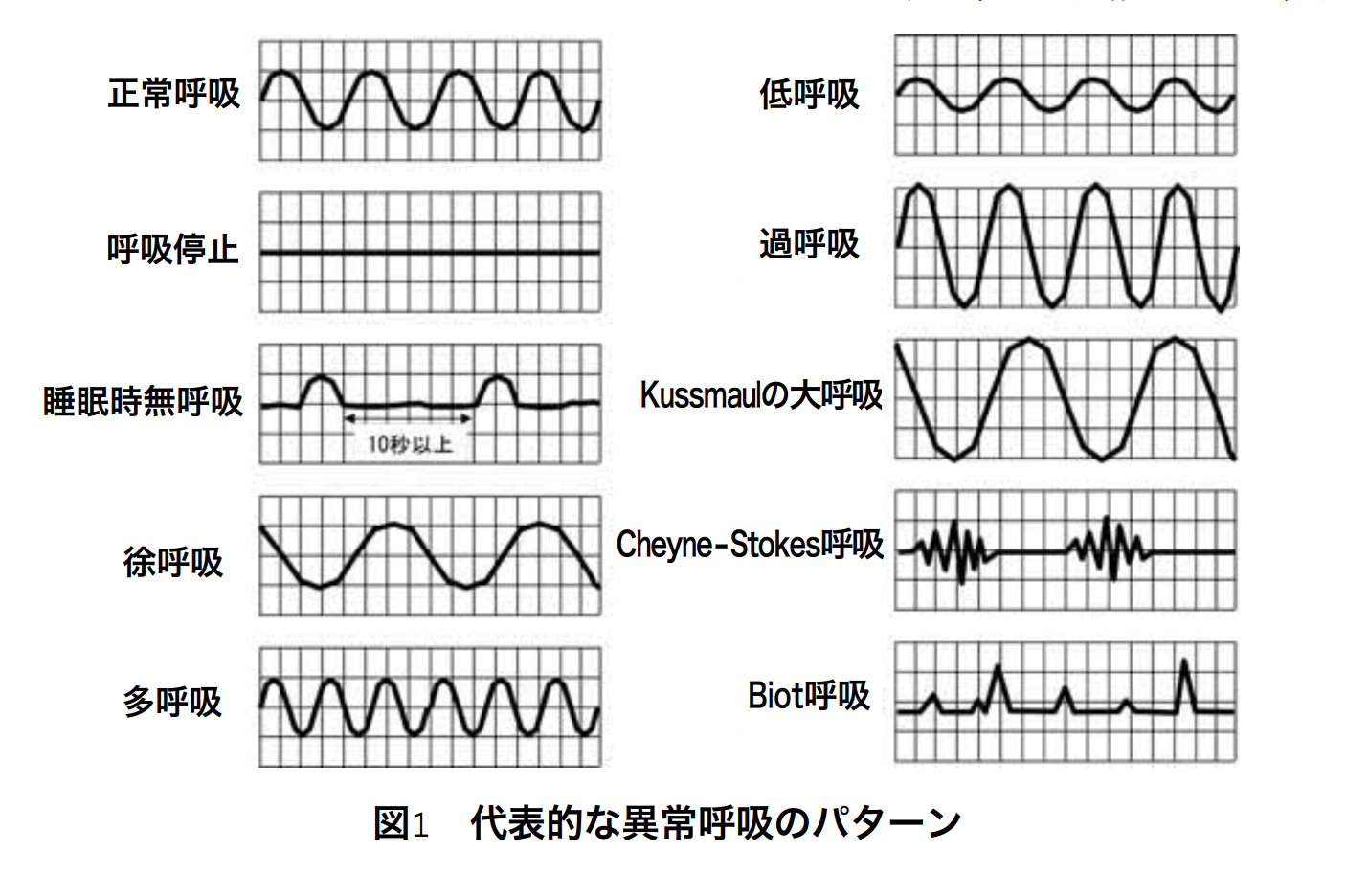

※本症例は、代謝性アシドーシスである。Kussmaul呼吸(クスマウル呼吸)は、代謝性アシドーシスの病態を補正するための現象である。深大な呼吸を繰り返すことにより、血液の酸塩基平衡はアルカローシスの向きに移動し、結果的にアシドーシスが補正される。

1.3.× 徐呼吸/無呼吸は、呼吸性アシドーシスなどに見られる。徐呼吸は、一呼吸ごとの間隔が長く、換気が低下する。つまり、PaCO₂は上昇しやすいため、アシドーシスを悪化させる。本症例は、上記のことから、代謝性アシドーシスであることが分かる。

2.× 頻呼吸より優先されるものが他にある。なぜなら、代謝性アシドーシスでは、呼吸数の増加だけでなく呼吸が深くなるため。Kussmaul呼吸は、深さ(大きさ)も特徴的で、単に「呼吸数が多い」だけとは区別される。

4.〇 正しい。Kussmaul呼吸が予想される呼吸様式である。なぜなら、本症例のPaCO₂を下げようとするため。Kussmaul呼吸(クスマウル呼吸)とは、異常に深大な呼吸が連続し、規則正しく続く状態。 運動時にも同様の呼吸がみられる。 糖尿病性ケトアシドーシス、腎不全に伴う尿毒症、昏睡時など代謝性アシドーシスに認められる。

5.× Cheyne-Stokes 呼吸(チェーンストークス呼吸:交代性無呼吸)とは、小さい呼吸から一回換気量が漸増し大きな呼吸となった後、一回換気量が漸減し呼吸停止(10~20秒程度の無呼吸)がおこり、その後再び同様の周期を繰り返す呼吸である。中枢神経系が障害(脳出血、脳梗塞、尿度億章、薬物中毒など)され、呼吸中枢の感受性が低下した場合や脳の低酸素状態の際に見られる。

血液ガス分析では血中のpH・酸素濃度・二酸化炭素濃度・重炭酸濃度などを調べることができる。これらは呼吸数や腎臓の排泄、再吸収などで厳密にコントロールされている。

【基準値】

- pH : 7.40 ±0.05

- PaO2 : 80~100Torr

- PaCO2 : 40±5Torr

- HCO3- : 24 ± 2mEq/l

(※図引用:「異常呼吸」日本臨床検査医学会様HPより)

56回 午前19

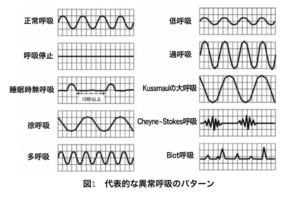

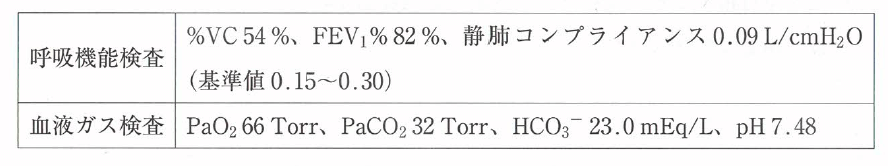

19 呼吸機能検査、血液ガス検査の結果を示す。

この結果の解釈として正しいのはどれか。2つ選べ。

1.気道狭窄

2.肺胞低換気

3.呼吸性アルカローシス

4.拡散障害による高二酸化炭素血症

5.肺コンプライアンスの低下による拘束性換気障害

解答3・5

解説

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

1.× 気道狭窄は、閉塞性換気障害である。本症例の%VCは低値(54%)であり、%FEV1は基準値内(82%)である。このことから、拘束性換気障害の疑いがある。

2.× 肺胞低換気は、PaCO2が上昇するのが一般的である。肺胞低換気であれば、PaCO2は上昇し、呼吸性アシドーシス(低pH)になりやすい。

3.〇 正しい。本症例の血液ガス検査を参照すると、呼吸性アルカローシスを呈している。

本症例は、

・pH:7.4 ± 0.05 → 7.48(やや高値)アルカローシス状態である。

・PaCO2:35~45 torr (mmHg) →32Torr(やや低値:呼吸性アルカローシス傾向)

・HCO3−:24 ± 2mEq/l →23.0mEq/l→(正常)つまり、呼吸性アルカローシスと考えられる。

4.× 拡散障害による高二酸化炭素血症ではない。なぜなら、本症例のPaCO2の値は低値であるため。拡散障害とは、肺に取り込まれたO2が肺胞から血液へ移動し、赤血球のヘモグロビンに結合する経路で病変や異常が生じることである。つまり、O2の拡散が障害され、低酸素血症を示す。

5.〇 正しい。肺コンプライアンスの低下による拘束性換気障害が疑われる。本症例の%VCは低値(54%)であり、%FEV1は基準値内(82%)である。このことから、拘束性換気障害の疑いがある。本症例は、静的肺コンプライアンスが低値(0.09L/cmH2O)で基準値を下回っており、肺が膨らみにくくなっている。このことからも拘束性換気障害が疑われる。※以下に、基準値や定義を示す。参考にしてください。

【呼吸不全の定義】PaO2≦60Torrである。ここから、Ⅰ型呼吸不全かⅡ型呼吸不全か決定する。

・Ⅰ型呼吸不全の場合 PaCO2≦45Torr

・Ⅱ型呼吸不全の場合 PaCO2>45Torr

【呼吸機能検査】

・%VC(%肺活量):基準値80%以上

・FEV1%(1秒率):基準値70%以上

【肺コンプライアンス(肺の柔らかさ。膨らみやすさ)】

静的肺コンプライアンスとは、気流が存在しない状態での肺の膨らみやすさを表現する。

動的肺コンプライアンスとは、気流が存在する状態における値で、気道抵抗の状態も含まれる。

【血液ガス基準値】

・pH:7.4 ± 0.05

・PaCO2 : 35~45 torr (mmHg)

・PaO2:80~100 torr (mmHg)

・HCO3−:24 ± 2mEq/L

※ PaCO2:肺胞換気量の指標である。高値であれば、肺胞換気量は不十分。低値であれば、過剰換気状態となる。

58回 午前44

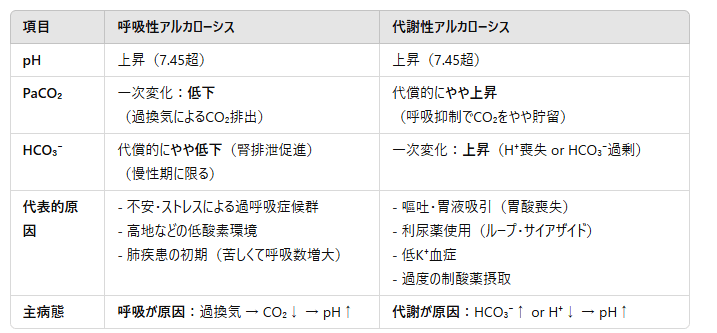

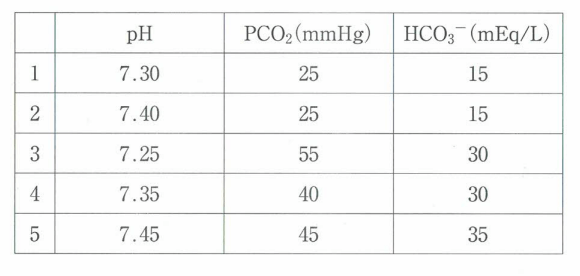

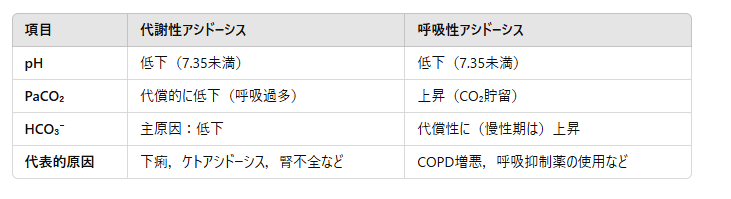

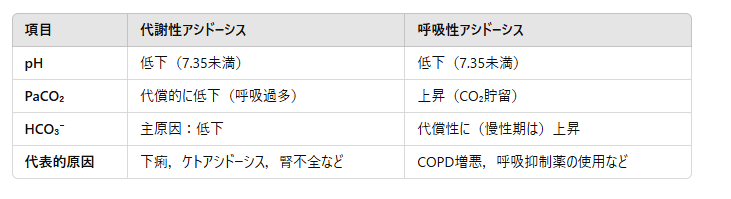

44.呼吸性アシドーシスはどれか。

解答3

解説

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

1〜2.× pH:7.30(酸性側)、PaCO2:25(呼吸性アルカローシス傾向)、HCO3-:15(代謝性アシドーシス傾向)は、「代謝性アシドーシス(HCO₃⁻ が低い)+ 呼吸性アルカローシスによる代償」が起こっていると考えられる。pH が低いので最終的には酸性側であり、呼吸(PaCO₂ 低下)で一部相殺している状態と読み取れる。呼吸性アルカローシス「単独」なら pH は高くなるため、この選択肢は否定できる。

2.× pH:7.40(正常)、PaCO2:25(呼吸性アルカローシス傾向)、HCO3-:15(代謝性アシドーシス傾向)は、「呼吸性アルカローシス+代謝性アシドーシス」が同時に存在し、pH が正常値内に落ち着いている混合性異常といえる。pH が正常であるにもかかわらず、PaCO₂もHCO₃⁻ も著しく低い状態である。つまり、打ち消し合って pH が正常になっている状態である(中身は両方向に乱れている)。呼吸性アルカローシス「単独」なら pH は高くなるため、この選択肢は否定できる。

3.〇 正しい。pH:7.25(酸性側)、PaCO2:55(呼吸性アシドーシス傾向)、HCO3-:30(代謝性アルカローシス傾向あるいは呼吸性アシドーシスを腎が代償している状態)は、呼吸性アシドーシスである。まず、pH:7.25(酸性側)の直接の主因がPaCO₂ の上昇がと捉える(呼吸がうまくできず CO₂ が蓄積(PaCO₂↑)し、pH は酸性へ)。代償的に腎臓が HCO₃⁻ を増やしている(30 mEq/L)。完全に補正できていないので pH は 7.25 と酸性に傾いている(呼吸性アシドーシス)。ちなみに、呼吸性アシドーシスは換気が低下することが原因で、CO2が体内に蓄積している状態である。

4.× pH:7.35(正常範囲ギリギリの酸性側)、PaCO2:40(正常)、HCO3-:30(代謝性アルカローシス傾向)は、「代謝性アルカローシスがあり、何らかの酸性要因も加わって相殺され、pH が 7.35 に落ち着いている混合性の可能性(※ただし単純な“代謝性アルカローシス”なら pH が7.45以上に行きやすい)」を示唆する。何かしら酸性側への要因(他の代謝性アシドーシス要素など)が混合している可能性がある。とはいえ、イメージとして、「メインは代謝性アルカローシスだが、他の酸性要因と混合して pH が正常下限に抑えられている」。

5.× pH:7.45(正常範囲ギリギリのアルカリ側)、PaCO2:45(正常範囲ギリギリの呼吸性アシドーシス傾向)、HCO3-:35(代謝性アルカローシス)は、「代謝性アルカローシス+呼吸性代償」が起こっている状態である。「pHは7.45とアルカリ寄り、HCO₃⁻↑」あるため、「代謝性アルカローシス」が主で、呼吸がやや抑制(PaCO₂ やや高め)されて pH を上がりすぎないように代償している状態といえる。ちなみに、代謝性アルカローシスは、嘔吐により胃液(酸性)が失われることで、HCO3−が高値となり、アルカリ性に傾いている状態である。ちなみに、代謝性アシドーシスは、腎機能低下や下痢、糖尿病、飢餓などによる脂質分解の亢進でHCO₃⁻(重炭酸イオン)が低下している状態である。

血液ガス分析では血中のpH・酸素濃度・二酸化炭素濃度・重炭酸濃度などを調べることができる。これらは呼吸数や腎臓の排泄、再吸収などで厳密にコントロールされている。

【基準値】

pH : 7.40 ±0.05

PaO2 : 80~100Torr

PaCO2 : 40±5Torr

HCO3- : 24 ± 2mEq/l

OT専門

48回 午前4

4 70歳の男性。慢性閉塞性肺疾患による慢性呼吸不全。安静時も酸素吸入が必要である。処方に従って作業療法時に酸素流量を上げ、休息中に下げようとしたところ、呼吸が浅くなり意識障害が出現した。

最も考えられるのはどれか。

1.呼吸性アルカローシス

2.代謝性アシドーシス

3.CO2ナルコーシス

4.天幕上脳梗塞

5.低血糖発作

解答3

解説

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

1.× 呼吸性アルカローシスは、激しい呼吸のために起こり、CO₂が過剰に排出され、酸塩基平衡が塩基性に傾く状態である。

2.× 代謝性アシドーシスは、HCO₃⁻(重炭酸イオン)が低下している状態である。重炭酸イオンを含んだ膵液や胆汁の喪失、腎臓での再吸収障害、体内の酸性物質が過剰になり、その中和のための消費増大によって起こる。代償として、CO₂を排出する呼吸代償(Kussmaul呼吸)が起こる。

3.〇 正しい。CO₂ナルコーシスは、慢性閉塞性肺疾患の患者に高濃度O₂投与を行うと発症する。

4.× 天幕とは、大脳と小脳を区切る骨の壁のことであり、天幕上脳梗塞は「大脳半球の脳梗塞」を意味する。

5.× 低血糖発作では、発汗(冷汗)、動悸(頻脈)、手の震え、顔面蒼白、強い空腹感などの症状が出る。悪化すると意識障害などを起こすが、酸素量は発症と関連がなく、インスリン過剰により、血糖値が極端に低下したときに起こる。

52回 午後32

32 糖尿病性ケトアシドーシスに関連する呼吸はどれか。

1. 下顎呼吸

2. 起坐呼吸

3. Biot呼吸

4. Kussmaul呼吸

5. Cheyne-Stokes呼吸

解答4

解説

1.× 下顎呼吸とは、呼吸中枢機能がほぼ失われた際の異常呼吸で、全身の低酸素時に起こる呼吸である。下顎は動いてはいるが、十分な肺の酸素化はできていないという特徴を持つことから、死戦期呼吸ともいわれる。臨死期になどに認められる努力様呼吸であり、胸式・腹式呼吸が困難になると出現する。

2.× 起坐呼吸の原因疾患は、①左心不全、②肺水腫、③喘息の大発作時に起こる。仰臥位では静脈還流量の増加により肺うっ血が助長

3.× Biot呼吸(ビオー呼吸)の原因疾患は、①呼吸中枢の障害、②髄膜炎の末期に起こる。深さの一定しない早い呼吸と無呼吸を不規則な周期

4.〇 正しい。Kussmaul呼吸(呼吸)の原因疾患は、①糖尿病性ケトアシドーシス、②尿毒症、③重症下痢(特に小児)などに起こる。規則正しく、深く大きな呼吸である。

5.× Cheyne-Stokes呼吸(チェーンストークス呼吸)の原因疾患は、①呼吸中枢の障害(脳卒中など)、②重症心不全、③高齢者(睡眠時)、④Pickwick症候群など起こる。呼吸と無呼吸を周期的に繰り

(※図引用:「異常呼吸」日本臨床検査医学会様HPより)

共通問題

45回 午後64

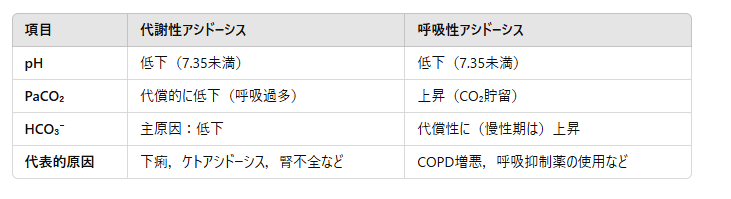

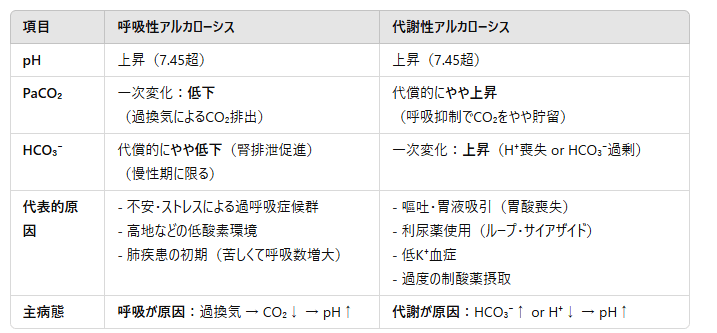

64.へモグロビンが酸素を離しにくくなる状態はどれか。

1.体温の上昇

2.PaCO2の低下

3.血液pHの低下

4.血中ケトン体の増加

5.血中2,3-DPG(ジフォスフォグリセリン酸)の増加

解答2

解説

ヘモグロビン酸素解離曲線の曲線が右方向に動くということは、ヘモグロビン酸素親和性が低下(ヘモグロビンが酸素を離しやすい状態=組織への酸素供給の増加)していることを表す。つまり、組織での代謝が高まり、酸素需要度が高くなっているときに曲線の偏位が起こる。

①PaCO2の上昇(pHの低下)

②血中2,3-DPGXの上昇

③H+の上昇(pHの低下)

④血液温度上昇

1.× 体温の上昇は、へモグロビンが酸素を離しやすくなる。なぜなら、体温が下降すると組織での酸素需要は減少するため。

2.〇 正しい。PaCO2の低下は、へモグロビンが酸素を離しにくくなる。なぜなら、PaCO2の低下は、組織での酸素需要は下がっていることを示唆するため。活動時(激しい運動時)にPaCO2は増加する。

3.× 血液pHの低下は、へモグロビンが酸素を離しやすくなる。活動時(激しい運動時)すると代謝が高まり、CO2濃度が上昇する。 その結果、PaCO2の上昇(pHの低下)起こる。代謝性アシドーシスの状態といえる。

4.× 血中ケトン体の増加は、へモグロビンが酸素を離しやすくなる。なぜなら、血中ケトン体の増加は、活動時(激しい運動時)すると、脂肪酸がエネルギーとして使われることで起こるため。

5.× 血中2,3-DPG(ジフォスフォグリセリン酸)の増加は、へモグロビンが酸素を離しやすくなる。血中2,3-DPG(ジフォスフォグリセリン酸)は、解糖時(活動時)に出てくる物質である。ヘモグロビンと結合し、ヘモグロビンの酸素親和性を低下させ、酸素を放出しやすくなる。

46回 午後64

64.CO2と換気との関係で正しいのはどれか。

1.換気が低下すると呼吸性アルカローシスを生じる。

2.代謝性アシドーシスでは換気が増加する。

3.PaCO2は通常24Torrに維持されている。

4.PaCO2は呼吸性アルカローシスで上昇する。

5.PaCO2が低下すると換気が増大する。

解答2

解説

呼吸性アシドーシスとは、換気が低下することが原因で、CO2が体内に蓄積している状態である。

呼吸性アルカローシスとは、激しい呼吸のために起こり、CO2が過剰に排出され、酸塩基平衡が塩基性に傾く状態である。

1.× 換気が低下すると、「呼吸性アルカローシス」ではなく呼吸性アシドーシスを生じる。なぜなら、換気が低下するとCO2が体内に蓄積されるため。

2.〇 正しい。代謝性アシドーシスでは換気が増加する。代謝性アシドーシスとは、HCO3−が減少(腎不全・下痢など)することで酸性に傾くことである。代償的に換気を増大させる(呼吸性アルカローシスにする)ことで、重炭酸イオン緩衝系をアルカリ性側に傾けようとする。

3.× 通常24(Torr)Ep/lに維持されているのは、「PaCO2」ではなくHCO3−である。ちなみに、PaCO2の正常値は 40 + 5Torrである。

4.× PaCO2は、「呼吸性アルカローシス」ではなく呼吸性アシドーシスで上昇する。ちなみに、呼吸性アルカローシスでは、換気が増加する結果(過換気症候群)としてPaCO2は低下する。

5.× PaCO2(二酸化炭素分圧)が低下すると、換気は「増大」ではなく低下する。PaCO2(二酸化炭素分圧)が上昇し、PaO2(酸素分圧)が低下すれば、それを感知して換気を増大させる。

血液ガス分析では血中のpH・酸素濃度・二酸化炭素濃度・重炭酸濃度などを調べることができる。これらは呼吸数や腎臓の排泄、再吸収などで厳密にコントロールされている。

【基準値】

pH : 7.40 ±0.05

PaO2 : 80~100Torr

PaCO2 : 40±5Torr

HCO3- : 24 ± 2mEq/l

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

50回 午後65

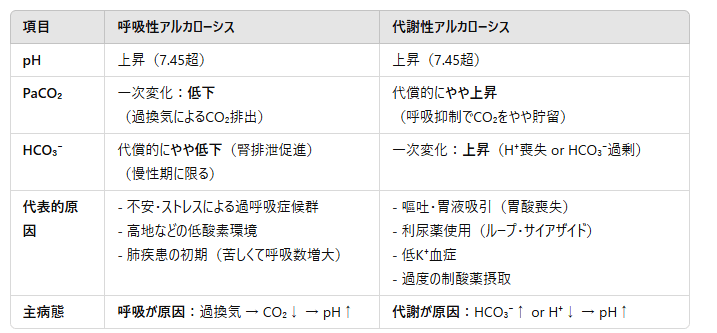

65 酸塩基平衡で正しいのはどれか。

1. 正常の血液pHは7.0である。

2. 嘔吐では代謝性アルカローシスになる。

3. 過換気では呼吸性アシドーシスになる。

4. 呼吸性アルカローシスでは尿は酸性になる。

5. 代謝性アルカローシスではKussmaul呼吸がみられる。

解答2

解説

1.× 正常の血液pHは、7.0ではなく、7.4±0.05である。

2.〇 正しい。嘔吐では代謝性アルカローシスになる。なぜなら、嘔吐により胃液(酸性)が失われるため。

3.× 過換気では、「呼吸性アシドーシス」ではなく、呼吸性アルカローシスになる。なぜなら、過換気により呼気に含まれる二酸化炭素が失われるため。

4.× 呼吸性アルカローシスでは、尿は「酸性」ではなく、アルカリ性になる。なぜなら、体液循環により、アルカローシスの状態(アルカリに傾いている状態)から元に戻そうとする作用を示すため。

5.× Kussmaul呼吸がみられるのは、代謝性アルカローシスではなく、代謝性アシドーシスである。Kussmaul呼吸とは、深く大きい呼吸のこと。

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

48回 午後65

65 ヘモグロビン酸素解離曲線を図に示す。

矢印の方向に曲線を移動させる状態はどれか。2つ選べ。

1.体温の下降

2.激しい運動

3.代謝性アルカローシス

4.動脈血の二酸化炭素分圧の上昇

5.血中2,3-DPGX(ジフォスフォグリセリン酸)の濃度低下

解答2/4

解説

ヘモグロビン酸素解離曲線の曲線が右方向に動くということは、ヘモグロビン酸素親和性が低下(ヘモグロビンが酸素を離しやすい状態=組織への酸素供給の増加)していることを表す。つまり、組織での代謝が高まり、酸素需要度が高くなっているときに曲線の偏位が起こる。

①PaCO2の上昇(pHの低下)

②血中2,3-DPGXの上昇

③H+の上昇(pHの低下)

④血液温度上昇

1.× 体温の、「下降」ではなく上昇により、組織での酸素需要は増加し、酸素解離曲線が右方向へ移動する。

2.〇 正しい。激しい運動により体温が上昇し、素解離曲線が右方向へ移動する。

3.× 代謝性「アルカローシス」ではなくアシドーシスにより、PaCO2の上昇(pHの低下)し、酸素解離曲線が右方向へ移動する。

4.〇 正しい。組織代謝が高まり、動脈血の二酸化炭素分圧は上昇する。その結果、酸素解離曲線が右方向へ移動する。

5.× 血中2,3-DPGX(ジフォスフォグリセリン酸)の濃度「低下」ではなく上昇すると、酸素解離曲線が右方向へ移動する。血中2,3-DPGX(ジフォスフォグリセリン酸)は、嫌気性代謝により産生される。温度などの影響で変化する血中2,3-DPGXは、酸素よりヘモグロビンに対する親和性が高く、ヘモグロビンと酸素の結合を調節することで、組織における酸素の放出を調節している役割を持つ。

48回 午後94

94 慢性閉塞性肺疾患による呼吸性アシドーシスで腎性の代償が起こって、状態が安定している。

基準値と比べた場合の動脈血液所見として正しいのはどれか。

1.pH:上昇

2.PaCO2:下降

3.PaO2:上昇

4.HCO3-:上昇

5.SaO2:上昇

解答4

解説

本症例は、 慢性閉塞性肺疾患による呼吸性アシドーシスで腎性の代償が起こって、状態が安定している。

1.× pHは、「上昇」ではなく安定しているため正常範囲(7.40±0.05)に近づくように働いている。

2.× PaCO2は、「下降」ではなく上昇している。なぜなら、呼吸性アシドーシス(換気が低下している状態)は、CO2が体内に蓄積しているため。

3.× PaO2は、「上昇」ではなく下降している。なぜなら、呼吸性アシドーシス(換気が低下している状態)であり、O2が体内に取り組めていないため。

4.〇 正しい。HCO3-は、上昇している。なぜなら、呼吸性アシドーシス(換気が低下している状態)は、CO2が体内に蓄積しているが、腎性代償(HCO3-の再吸収の亢進)が働くと、体内のHCO3-は上昇して、pHを正常化する。

5.× SaO2(動脈血酸素飽和度)は、「上昇」ではなく下降している。体内のO2が下降しているため。

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

57回 午後64

64 酸塩基平衡で正しいのはどれか。

1.正常の動脈血のpHは6.4である。

2.嘔吐では代謝性アシドーシスになる。

3.過換気では呼吸性アルカローシスになる。

4.呼吸性アルカローシスでは尿は酸性になる。

5.代謝性アルカローシスではKussmaul呼吸がみられる。

解答3

解説

1.× 正常の動脈血のpHは、6.4ではなく「7.4±0.05」である。血液やリンパ液などの体液は、すべて弱アルカリ性である。pHが高くなるほどアルカリ性へと傾く。

2.× 嘔吐では代謝性アシドーシスではなく「代謝性アルカローシス」になる。なぜなら、嘔吐により胃液(酸性)が失われるため。

3.〇 正しい。過換気では呼吸性アルカローシスになる。なぜなら、過換気により呼気に含まれる二酸化炭素(酸性)が失われるため。

4.× 呼吸性アルカローシスでは尿は、酸性ではなく「アルカリ性」になる。なぜなら、体液循環により、アルカローシスの状態(アルカリに傾いている状態)から元に戻そうとする作用を示すため。

5.× Kussmaul呼吸がみられるのは、代謝性アルカローシスではなく「代謝性アシドーシス」である。Kussmaul呼吸とは、深く大きい呼吸のことである。

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

59回 午前93

93 ケトアシドーシスによってKussmaul呼吸が起こる理由で正しいのはどれか。

1.O2を取り込むため。

2.H+が減少したため。

3.CO2を排出するため。

4.HCO₃⁻が増加したため。

5.pHの上昇を基準値に戻すため。

解答3

解説

ケトアシドーシスとは、脂肪分解亢進によるケトン体(酸性)の蓄積からアシドーシスが生じ、脱水・意識障害(重症になると昏睡)をきたす。糖尿病では、高度のインスリン作用不足という病態が原因である。

Kussmaul呼吸(クスマウル呼吸)とは、異常に深大な呼吸が連続し、規則正しく続く状態。 運動時にも同様の呼吸がみられる。 糖尿病性ケトアシドーシス、腎不全に伴う尿毒症、昏睡時など代謝性アシドーシスに認められる。

1.× O2を取り込むために起こる呼吸は、「血中の酸過剰(H⁺増加)を減らす」ことが主目的である。

2.× H+(酸)が減少したために起こる呼吸は、「呼吸を抑制(低換気・徐呼吸)」する方向に働く。なぜなら、H⁺(酸)が減少することで、血液がアルカリ性に傾き、「呼吸を抑制(低換気・徐呼吸)」するため。つまり、CO₂(炭酸ガス)をためて pH を下げようとする。

3.〇 正しい。CO2を排出するため、ケトアシドーシス(代謝性アシドーシス)によってKussmaul呼吸が起こる。代謝性アシドーシスとは、HCO3⁻(重炭酸イオン)が低下している状態である。重炭酸イオンを含んだ膵液や胆汁の喪失、腎臓での再吸収障害、体内の酸性物質(ケトン体、CO2)が過剰になり、その中和のための消費増大によって起こる。代償として、CO2を排出する呼吸代償(Kussmaul呼吸)が起こる。

4.× HCO₃⁻が「増加」ではなく低下したため、ケトアシドーシスによってKussmaul呼吸が起こる理由である。その結果、CO2を排出するよう働く。ちなみに、HCO₃⁻が増加した場合は、代謝性アルカローシスである。嘔吐や原発性アルドステロン症などで生じる。

5.× pHの「上昇」ではなく下降を基準値に戻すため、ケトアシドーシスによってKussmaul呼吸が起こる理由である。その結果、CO2を排出するよう働く。

【酸塩基平衡】

血液(体液)のpH:7.40 ± 0.05

→pH7.30:酸性に傾いている状態

→pH7.50:アルカリ性に傾いている状態

アシドーシス(酸性):pHが低下している状態。

アルカローシス(アルカリ性):pHが上昇している状態。

(※図引用:「異常呼吸」日本臨床検査医学会様HPより)

①pHをみる(7.35〜7.45 が正常)

7.35未満 → 酸性側

7.45以上 → アルカリ性側

②PaCO₂をみる(35〜45 mmHg が正常)

45 mmHg以上 → 呼吸性アシドーシス傾向

35 mmHg未満 → 呼吸性アルカローシス傾向

③HCO₃⁻をみる(22〜26 mEq/L が正常)

26 mEq/L以上 → 代謝性アルカローシス傾向

22 mEq/L未満 → 代謝性アシドーシス傾向

※優先順位:最終的には「pH」が高いか低いかで「酸性orアルカリ性」を判定する。ただし、複数の異常が同時に存在していて、相殺される(= 混合性)場合もある点を考慮する。

第60回 午後

66 アルカローシスをきたすのはどれか。

1.嘔吐

2.飢餓

3.下痢

4.重症の喘息

5.CO2ナルコーシス

解答1

解説

【酸塩基平衡】

血液(体液)のpH:7.40 ± 0.05

→pH7.30:酸性に傾いている状態

→pH7.50:アルカリ性に傾いている状態

アシドーシス(酸性):pHが低下している状態。

アルカローシス(アルカリ性):pHが上昇している状態。

1.〇 正しい。嘔吐は、アルカローシス(特に、代謝性アルカローシス)をきたす。アルカローシスとは、血液のpHが7.45以上となり、アルカリ性に傾いた状態を指す。血液中の重炭酸塩の過剰や酸の減少が原因で発生する。

2.× 飢餓は、代謝性アシドーシスをきたす。なぜなら、飢餓状態では、脂肪分解が進みケトン体が産生され血液が酸性に傾くため。ちなみに、代謝性アシドーシスとは、HCO₃⁻(重炭酸イオン)が低下している状態である。重炭酸イオンを含んだ膵液や胆汁の喪失、腎臓での再吸収障害、体内の酸性物質が過剰になり、その中和のための消費増大によって起こる。代償として、CO₂を排出する呼吸代償(呼吸性アルカローシス)が起こる。

3.× 下痢は、代謝性アシドーシスをきたす。なぜなら、下痢では、腸管から重炭酸イオンが失われ、血液中のアルカリ性成分が減少するため。

4.× 重症の喘息は、呼吸性アシドーシスをきたす。なぜなら、重症の喘息では、気道の激しい炎症と収縮により、十分な酸素を取り入れられず、二酸化炭素が排出されにくくなるため。したがって、体内で二酸化炭素が蓄積し、血液が酸性に傾き、呼吸性アシドーシスを引き起こす。ちなみに、呼吸性アシドーシスとは、換気が低下することが原因で、CO2が体内に蓄積している状態である。

5.× CO2ナルコーシスは、呼吸性アシドーシスをきたす。なぜなら、CO₂ナルコーシスは、呼吸抑制などによりCO₂が体内に蓄積して血中の二酸化炭素濃度が上昇し、血液が酸性に傾く状態を示すため。ちなみに、CO2ナルコーシスとは、高CO2血症によって中枢神経系の異常をきたした状態である。CO2ナルコーシスは、主に慢性閉塞性肺疾患に起こりやすい。

58回の午前44でpHが低いのにアルカローシスになる可能性があるのはなぜですか?

コメントありがとうございます。

ご指摘通り間違えておりました。

修正致しましたのでご確認ください。

今後ともよろしくお願いいたします。