この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

※問題の引用:厚生労働省より

※注意:解説はすべてオリジナルのものとなっています。私的利用の個人研究のため作成いたしました。間違いや分からない点があることをご了承ください。

・まとめてもらいたい問題や希望、漏れがあったらコメントください。

・当HPに「キーワード検索」の機能がありますので、そちらも積極的にお使いください。

PT専門

第46問PT 午前4問

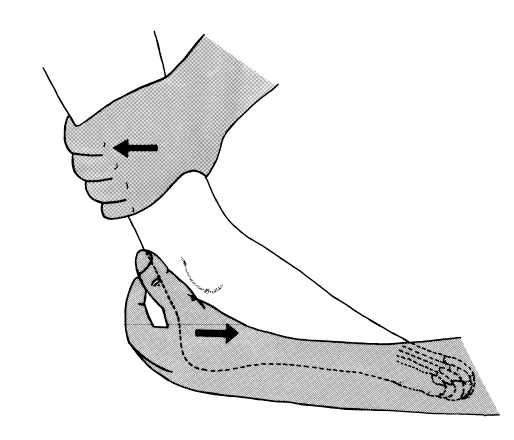

4 右足関節に対する不安定性検査を図に示す。

検査している靱帯はどれか。

ただし、矢印は加える力の方向を示す。

1.三角靱帯

1.三角靱帯

2.踵腓靱帯

3.前距腓靱帯

4.前脛腓靱帯

5.底側踵舟靱帯

解答3

解説

図は足関節の前方引き出しテストであり、足関節の軽度屈曲位で行っていることにより、前距腓靭帯のテストである。

1.× 三角靱帯は足関節の内果にある三角形状の靭帯である。前脛距靭帯・脛舟靭帯・脛踵靭帯・後脛距靭帯の4つの靭帯から構成される非常に強力な靭帯である。外反ストレステストで検査をする。

2.× 踵腓靱帯は外果の下側やや後方にある。内反ストレステストで足関節の内側方安定性を検査する。

3.〇 正しい。前距腓靱帯は外果の前縁を前向き内側に通り距骨に至る。内反捻挫の際に一番損傷されることが多い靭帯。軽度の内反捻挫では、前距腓靭帯のみの損傷であることが多く、腓骨外果前面周囲に圧痛と主張が認められる。

4.× 前脛腓靱帯は足関節上部で脛骨腓骨間をつなぐ靭帯で、距骨が前方に滑らないように制動している。内反捻挫を起こした際に脛骨腓骨間が広がるように外力が働いた際に損傷される。背屈荷重テストで痛みが生じれば陽性である。

5.× 底側踵舟靱帯は長・短足底靭帯とともに縦アーチの保持に関与している。底側踵舟靱帯の損傷は外反捻挫で稀に起こる。

①前方引き出しテストとは、前距腓靭帯では足関節の軽度屈曲位にて、一方の手で脛骨と腓骨を固定し、他方の手で踵を包むようにして前方へ引き出す。陽性では、患側の距骨は健側と比較して、果間関節窩の下からより前方へ引き出される。また、距骨が亜脱臼して、足を戻す際にカクッという動きを察知できる。疼痛が出現することもある。

②外反ストレステストとは、足関節の外側方安定性の試験であり、一方の手で脛骨と腓骨を固定し、他方の手で踵骨を外がえしにする。三角靭帯の検査法。陽性では、疼痛・外側方への過度の動揺・end feelの消失が見られる。

③内反ストレステストとは、一方の手で脛骨と腓骨を固定し、他方の手で踵骨を内がえしする。踵腓靭帯の検査法。陽性では、疼痛・外側方への過度の動揺・end feelの消失が見られる。

第52回PT 午前40問

部分損傷をきたした靱帯と強化すべき筋の組合せで適切なのはどれか。

1. 二分靱帯:後脛骨筋

2. 三角靱帯:短腓骨筋

3. 前脛腓靱帯:前脛骨筋

4. 前距腓靱帯:長腓骨筋

5. リスフラン靱帯:下腿三頭筋

解答:4

解説

内返し・外返しのどちらかの捻挫で損傷しやすい靭帯か整理しておく(例:内返し捻挫時は、足関節外側にある靭帯が損傷しやすい)。その拮抗する筋を強化する。

1.× 二分靱帯(Y靭帯)は、内返し捻挫時に損傷しやすい。そのため、外返し作用のある筋を鍛える必要がある。したがって、後脛骨筋ではなく主に長腓骨筋を鍛える。

2.× 三角靱帯(内側靭帯)は、外返し捻挫時に損傷しやすい。そのため、内返し作用のある筋を鍛える必要がある。そたがって、短腓骨筋ではなく主に後脛骨筋を鍛える。

3.× 前脛腓靱帯は、内返し捻挫時に損傷しやすい。そのため、外返し作用のある筋を鍛える必要がある。したがって、前脛骨筋ではなく主に長腓骨筋を鍛える。

4.〇 正しい。前距腓靱帯は、長腓骨筋を鍛える。なぜなら、前距腓靱帯は、外側靭帯の1つであり、底屈位にて内反力が加わったときに損傷が生じるため。強化訓練では、長・短腓骨筋を強化することで外反を強めて、外側靭帯の代償効果を目的とする。

5.× リスフラン靱帯は、足関節過底屈位で体重が乗り、足先からの外力で損傷しやすい。そのため、下腿三頭筋ではなく足関節背屈筋を鍛える。ちなみに、リスフラン靱帯は、第2中足骨と内側楔状骨を足背で連結して、アーチの保持に関与する。

第55回PT 午後42問

42 骨折により骨壊死を起こしやすいのはどれか。

1.距骨

2.踵骨

3.中間楔状骨

4.内側楔状骨

5.立方骨

解答1

解説

骨壊死には①症候性(外傷や塞栓症などによる血流途絶が原因)と②特発性(明らかな誘因がない阻血性壊死)がある。血行不良のため骨折後の再生が困難となる。以下に、症候性骨壊死が生じやすい部位をまとめた。

症候性骨壊死が生じやすい部位:①上腕骨解剖頸、②舟状骨、③大腿骨頸部、④大腿骨顆部、⑤距骨

したがって、選択肢1.距骨が正しい。距骨表面の75%は関節軟骨で覆われているため、骨折で血行障害となり、壊死・偽関節・関節症性変化による機能障害を残すことが多い。距骨頸部骨折では、距骨体部の阻血性壊死が起こりやすい。

42 アキレス腱炎でみられるアライメント異常の組合せで適切なのはどれか(※不適切問題:採点除外)。

1.骨盤:後傾位

2.下腿:内旋位

3.踵骨:底屈位

4.立方骨:上方偏位

5.ショパール関節:外転位

解答3(※採点除外:解なし)

理由:問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

解説

アキレス腱炎の症状は、アキレス腱が踵に付着する部分から上方に2〜6cmの部分に炎症症状がみられる。運動機能障害として、アキレス腱に伸張ストレスが加わる足関節背屈の際に痛みが増す。また、足関節底屈(つま先立ち)にて荷重や負荷をかけると痛みが増す。基本的な治療として、通常2~6週間の安静である。スポーツを再開した際にも、再発予防のために少しずつ負荷を戻していく。

1.× 骨盤が後傾位になると断言しにくい。なぜなら、運動連鎖によって骨盤に影響があるとはいえ、アキレス腱(足関節)から膝・股関節と2つの関節をまたぐため。ただし、アキレス腱の伸張ストレスを軽減するため、足関節底屈位、膝関節屈曲位、股関節屈曲に対して、患者が骨盤後傾型の戦略をとる場合もあり得る。他の選択肢のほうが、優先的に選択されるものがあるが、起こりえる可能性は十分ある。

2.× 下腿が内旋位になると断言しにくい。なぜなら、下腿内旋位になるまでの期間や根拠を考えると、他の選択肢のほうが、優先的に選択されるものがあるため。例えば、アキレス腱の伸張ストレスを軽減するため、足関節底屈位、膝関節屈曲位となる。その結果、膝関節の最終伸展時に脛骨の外旋が起こる終末強制回旋運動(スクリューホームムーブメント)が不十分の発揮となり、下腿が内旋位になりやすくなる。とはいえ、仮定の域であり、終末強制回旋運動(スクリューホームムーブメント)が不十分の発揮となりえるのは、変形性膝関節症においてである。

3.〇 正しい。踵骨が底屈位になる。なぜなら、アキレス腱に伸張ストレスが加わる足関節背屈の際に痛みが増すため。この選択肢を否定する理由もなく、アキレス腱は踵骨に付着するため、最も影響も大きいと考えられる。

4.× 立方骨は、「上方」ではなく下方偏位になる。なぜなら、扁平足が背景にアキレス腱炎が起きやすいため。アキレス腱炎の原因には、扁平足や加齢、靴の形状、過剰回内(踵骨回内)、過度な運動などがあげられる。内側縦アーチは、踵骨・距骨・舟状骨・内側楔状骨・第1中足骨からなる。外側縦アーチは、踵骨・立方骨・第5中足骨からなる。

5.× ショパール関節は、「外転位」ではなく中間位もしくは内転位になる。なぜなら、荷重時においてショパール関節は、背屈に伴い外転するため。つまり、アキレス腱炎により足関節背屈に支障をきたすため、ショパール関節の外転する頻度・角度が減り、ショパール関節の外転可動域制限をきたす可能性が高い。ちなみに、ショパール関節(横足根関節)は、踵骨—距骨—舟状骨—立方骨の間の関節のことである。

共通問題

第46問共通 午前70問

正しいのはどれか。

1.凹足では主に横アーチが高くなる。

2.足の縦アーチは外側が内側よりも高い。

3.距腿関節は底屈位で遊びが小さくなる。

4.足根中足関節では主にすべり運動が生じる。

5.横足根関節は距舟関節と距骨下関節とからなる。

解答4

解説

1.× 凹足では主に横アーチではなく縦アーチが高くなる。凹(おう)足は、先天性ないし小児期に発症する神経疾患でみられる。足には1つの横アーチと2つの縦アーチがあり、凹(おう)足では縦アーチが高くなる。内側縦アーチだけが盛り上がる凹足と、内側・外側の両方の縦アーチが盛り上がる凹足がある。

2.× 足の縦アーチは内側が外側よりも高い。足のアーチ形成:①外側縦アーチは踵骨・立方骨・第5中足骨からなる。②内側縦アーチは踵骨・距骨・舟状骨・内側楔状骨・第1中足骨からなる。内側が外側よりも高い。

3.× 距腿関節は底屈位で遊びが小さくではなく、大きくなる。距骨滑車は後方よりも前方が広いため、距腿関節は背屈では安定性が高く、内・外転はできない。底屈位では遊びが大きく、内外転が可能である。

4.〇 正しい。足根中足関節では主にすべり運動が生じる。足根中足関節は足根骨(楔状骨・立方骨)と中足骨の間の平面関節であり、リスフラン関節と呼ばれる。平面関節であり主にすべりの運動が生じる。

5.× 横足根関節(ショパール関節)は、距踵舟関節と外側の踵立方関節からなる。距骨下関節とは、距踵関節のことである。

第47回共通 午後71問

足部の関節について正しいのはどれか。

1.中足間関節は縦アーチを形成する。

2.横足根関節は横アーチを形成する。

3.足根中足関節では回内外が起こる。

4.距骨下関節では内返しが起こる。

5.距腿関節は背屈位で関節の遊びが大きくなる。

解答4

解説

1.× 中足間関節は、縦アーチではなく横アーチを形成する。中足間関節は、中足骨どうしの関節で、横アーチは「第1~5中足骨頭」からなる。ちなみに、内側縦アーチは「踵骨-距骨-舟状骨-内側楔状骨-第1中足骨」からなる。外側縦アーチは「踵骨-立方骨-第5中足骨」からなる。

2.× 横足根関節は、横アーチと関係ない。横足根関節(ショパール関節)は、内側の距踵舟関節と外側の踵立方関節からなる。一方で、中足間関節は、中足骨どうしの関節で、横アーチは「第1~5中足骨頭」からなる。

3.× 足根中足関節では、回内・外ではなく、底・背屈が起こる。回内外は、横足根関節(ショパール関節)で起こる。ちなみに、足根中足関節(リスフラン関節)は、 3つの楔状骨と立方骨、中足骨からなる。

4.〇 正しい。距骨下関節では内返しが起こる。内返しの他にも、外・内転、外返し運動が起こる。

5.× 距腿関節は、背屈位ではなく底屈位で、関節の遊びが大きくなる。なぜなら、距骨滑車は後方よりも前方が広いため。

第48回共通 午前72回

足部の運動で正しいのはどれか。

1.外がえしには長母指伸筋が関与する。

2.後脛骨筋は立位で横アーチの維持に働く。

3.距腿関節では足関節背屈位で内外転が可能である。

4.内がえしの運動は第2趾の長軸を中心として生じる。

5.踵腓靱帯は距骨下関節における外がえしを制限する。

解答2

解説

1.× 外がえしには、長母指伸筋が関与しない。長母指伸筋は内返しに作用する。外がえしは、長腓骨筋・短腓骨筋が主に作用する。

2.〇 正しい。後脛骨筋は、立位で横アーチの維持に働く。後脛骨筋の停止部は、「舟状骨粗面、内側、中間、外側楔状骨、立方骨、第2~3中足骨底」であり、横アーチを形成している骨を吊り上げる形で横アーチの維持に働く。

3.× 距腿関節では、足関節「背屈位」ではなく、底屈位で内外転が可能である。なぜなら、距骨滑車の幅は後方よりも前方に広いため。

4.× 内がえしの運動は、「第2趾の長軸」ではなく、第1・第2中足骨間の中央線を中心として生じる。

5.× 踵腓靱帯は、距骨下関節における「外がえし」ではなく内返しを制限する。踵腓靱帯は、足関節の外側を支えている。

第49回共通 午前52回

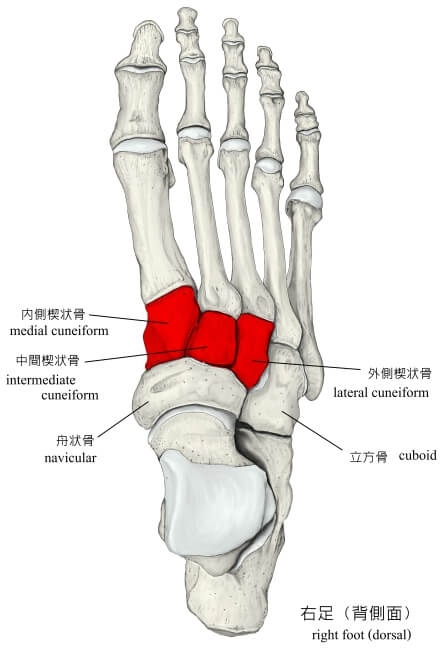

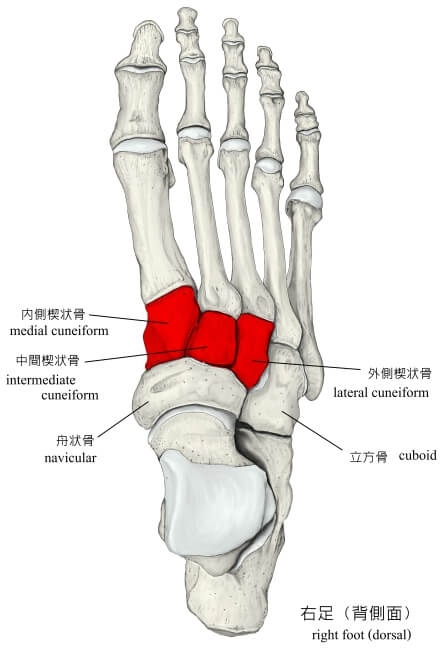

52 立方骨に接していないのはどれか。

1. 踵骨

2. 舟状骨

3. 第1楔状骨

4. 第4中足骨

5. 第5中足骨

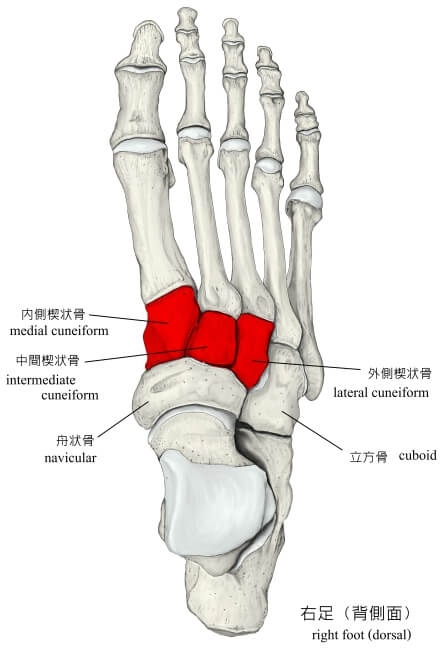

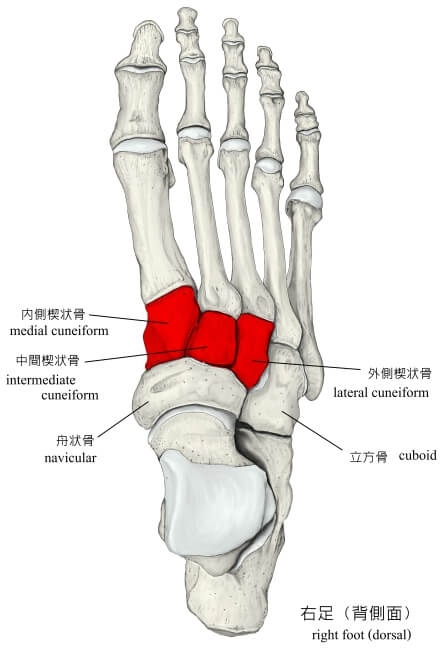

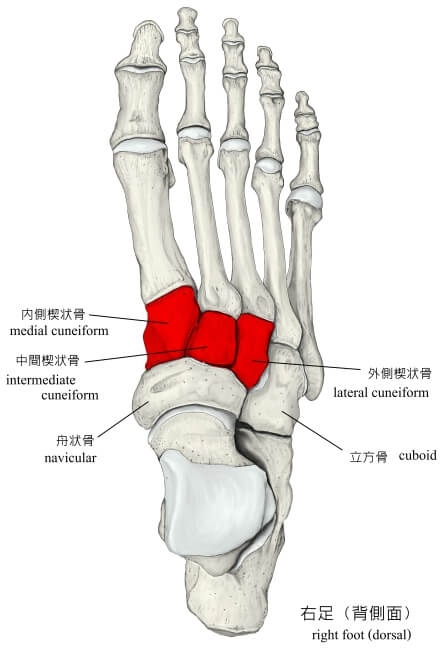

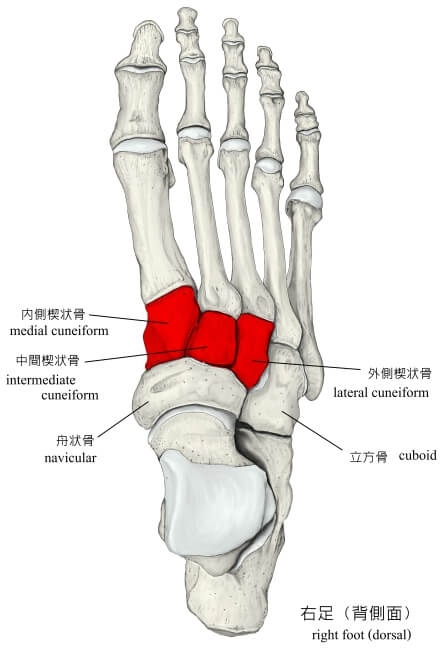

解答3

解説 選択肢3.第1(内側)楔状骨が立方骨に接していない。内側から第1(内側)楔状骨、第2(中間)楔状骨、第3(外側)楔状骨が並ぶ。立方骨と接しているのは、第4中足骨、第5中足骨、第3(外側)楔状骨、舟状骨、踵骨である。

選択肢3.第1(内側)楔状骨が立方骨に接していない。内側から第1(内側)楔状骨、第2(中間)楔状骨、第3(外側)楔状骨が並ぶ。立方骨と接しているのは、第4中足骨、第5中足骨、第3(外側)楔状骨、舟状骨、踵骨である。

第49回共通 午前87回

87 足関節靱帯損傷で最も頻度が高いのはどれか。

1. 三角靱帯

2. 踵腓靱帯

3. 前距腓靱帯

4. 後距腓靱帯

5. 前脛腓靱帯

解答3

解説

【足関節靭帯損傷の受傷原因】

足関節の内反や外反が強い外力でかかる捻挫が最も多い。

内反捻挫は、足関節外側靭帯(前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靭帯)が損傷される。

外反捻挫は、足関節内側靭帯(三角靭帯)が損傷される。

【頻度】

外反捻挫より内反捻挫が多い。

足関節外側靭帯(前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靭帯)の中でも前距腓靭帯が多く損傷される。

なぜなら、足関節の可動域が、外反より内反の方が大きく、内反・底屈に過強制力がかかるため。

1.× 三角靱帯は、足関節内側にある靭帯である。

2~4.× 踵腓靱帯/前距腓靱帯/後距腓靱帯の中でも、前距腓靭帯が多く損傷される。なぜなら、足関節の可動域が、外反より内反の方が大きく、内反・底屈に過強制力がかかるため。

5.× 前脛腓靱帯は、脛骨と腓骨を結ぶ下腿にある靭帯である。頻度は高くない。

第49回共通 午後71問

足について正しいのはどれか。

1.距腿関節の運動軸は膝軸に対して内捻5~15°である。

2.舟状骨は外側縦アーチを構成している。

3.背屈運動により果間距離は拡大する。

4.Lisfranc関節では内外旋が生じる。

5.Böhler角は40~50°である。

解答3

解説

1.× 距腿関節の運動軸は膝軸に対して、内捻5~15°ではなく、外捻20~30°である。

2.× 舟状骨は外側縦アーチではなく、内側縦アーチを構成している。内側縦アーチは、踵骨・距骨・舟状骨・内側楔状骨・第1中足骨からなる。外側縦アーチは、踵骨・立方骨・第5中足骨からなる。

3.〇 正しい。背屈運動により果間距離(内果と外果の距離)は拡大する。なぜなら、距骨滑車が前方に広い形状をしているため。

4.× Lisfranc関節(リスフラン関節)では、内外旋ではなく、わずかに底屈・背屈と内転・外転が生じる。なぜなら、強靭な靭帯で連結されているため。

5.× Böhler角(ベーラー角:X線足部側面像で踵骨隆起の上端と踵骨の上方頂点を結ぶ線、および、踵骨の上方頂点と前距骨関節面の先端を結ぶ線がなす角)は、40~50°ではなく、20~30°である。

第50回共通 午前73問

73 足部の運動で正しいのはどれか。2 つ選べ。

1. 第三腓骨筋は内がえしに作用する。

2. 長母指伸筋は外がえしに作用する。

3. 長腓骨筋は横アーチの維持に作用する。

4. 長指屈筋は内側縦アーチの維持に作用する。

5. 後脛骨筋は外側縦アーチの維持に作用する。

解答3/4

解説

1.× 第三腓骨筋は、「内がえし」ではなく、足関節背屈・外返しに作用する。

2.× 長母指伸筋は、「外がえし」ではなく、足関節背屈・母趾の伸展に作用する。

3.〇 正しい。長腓骨筋は、横アーチの維持に作用する。立方骨外側から第一中足骨へ横方向の張力が働くことにより横アーチの維持に働く。ちなみに、踵骨・立方骨を底部より持ち上げることにより外側縦アーチの維持にも作用する。

4.〇 正しい。長指屈筋は、内側縦アーチの維持に作用する。ちなみに他にも内側縦アーチの維持は、前・後脛骨筋、長母指屈筋が作用している。

5.× 後脛骨筋は、「外側縦アーチの維持」ではなく、内側縦アーチの維持に作用する。外側縦アーチの維持は、長・短腓骨筋が作用する。

第51回共通 午前72問

72 足部縦アーチの保持に関与する筋・靱帯で正しいのはどれか。

1. 虫様筋

2. 後脛骨筋

3. 前距腓靱帯

4. 短母指伸筋

5. 浅横中足靱帯

解答2

解説

1.× 虫様筋は、足の内在筋である。第2~5指のMP関節屈曲、PIP関節・DIP関節の伸展、第2~4指を母指方向へ内転に働く。

2.〇 正しい。後脛骨筋は、足部内側縦アーチの保持に関与する。

3.× 前距腓靱帯は、距骨と腓骨をつなぐ靭帯である。

4.× 内側縦アーチの関与は、「短母趾伸筋」ではなく長母趾屈筋が関与する。

5.× 浅横中足靱帯は、中足骨骨頭を横につなぐ靭帯である。

内側縦アーチ:前・後脛骨筋、長趾・長母趾屈筋、母趾外転筋。

外側縦アーチ:長・短腓骨筋、小趾外転筋

第52回共通 午後73問

足部アーチについて正しいのはどれか。

1.外側縦アーチの要石は外側楔状骨である。

2.外側縦アーチは内側縦アーチよりも長い。

3.内側縦アーチは外がえしで高くなる。

4.内側縦アーチは中足指節関節の伸展時に高くなる。

5.足根骨部の横アーチで高い位置にあるのは立方骨である。

解説

内側縦アーチは、踵骨・距骨・舟状骨・内側楔状骨・第1中足骨からなる。

外側縦アーチは、踵骨・立方骨・第5中足骨からなる。

1.× 外側縦アーチの要石は、外側楔状骨でなく立方骨である。外側縦アーチは、踵骨-立方骨-第5中足骨で構成される。

2.× 逆である。内側縦アーチは外側縦アーチよりも長い。ちなみに、外側縦アーチは内側に比べて低く、長さも短い。足部のバランスに関与する。

3.× 内側縦アーチは、外がえしではなく、内返しで高くなる。外返しで低くなり、内返しで高くなる。なぜなら、内側縦アーチは、「土踏まず」を形成し、歩行時の衝撃吸収に重要な役割を持っているため。ちなみに、要石は舟状骨である。

4.〇 正しい。内側縦アーチは、中足指節関節の伸展時(背屈時)に高くなる。なぜなら、足底腱膜の緊張が高まるため。

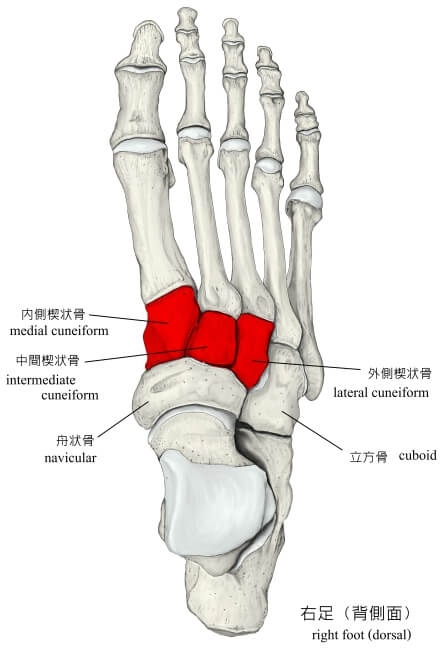

5.× 足根骨部の横アーチで高い位置にあるのは、立方骨ではなく中間楔状骨である。ちなみに、足根骨部の横アーチは、内側・中間・外側楔状骨、立方骨で形成される。

第53回共通 午前73問

足の外側縦アーチを形成するのはどれか。2つ選べ。

1.踵骨

2.距骨

3.舟状骨

4.立方骨

5.中間楔状骨

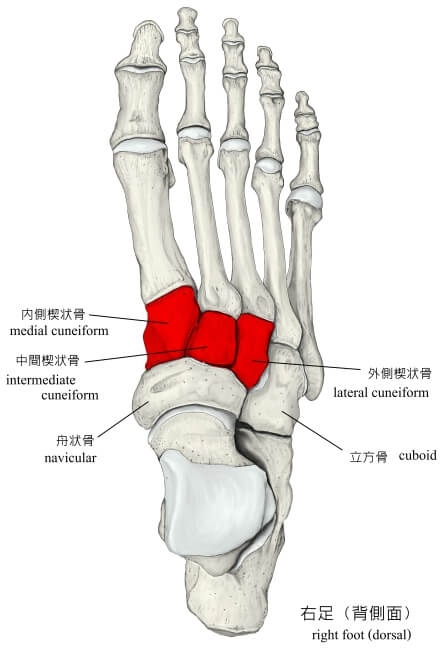

解答:1,4

解説

外側縦アーチは、「踵骨-立方骨-第5中足骨」で構成されている。

よって、答えは、選択肢1.踵骨と4.立方骨である。

2.距骨は、内側縦アーチを形成する。

3.舟状骨は、内側縦アーチを形成する。ちなみに、内側縦アーチは、踵骨・距骨・舟状骨・内側楔状骨・第1中足骨からなる。

5.中間楔状骨は、横アーチを形成する。

第55回共通 午後53問

53 中間楔状骨に接するのはどれか。

1.距骨

2.脛骨

3.舟状骨

4.踵骨

5.腓骨

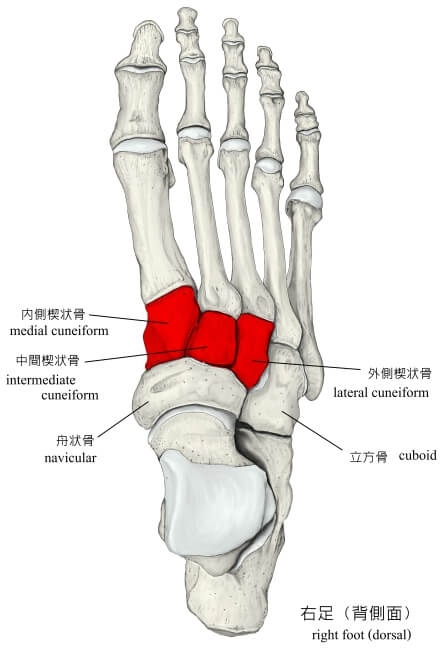

解答3

解説

中間楔状骨に接するのは、選択肢3.舟状骨である。他にも、内側・外側楔状骨と第二中足骨と接する。

第59回共通 午前72問

72 足関節で正しいのはどれか。(※不適切問題:解2つ)

1.距腿関節は2度の運動自由度をもつ。

2.後脛骨筋は外がえしの共同筋である。

3.ヒラメ筋は足部内がえしに作用する。

4.足根中足関節の主な運動は滑りである。

5.立方骨は内側縦アーチを構成する骨の一つである。

解答3・4

解説

1.× 距腿関節は、「2度」ではなく1度の運動自由度をもつ。距腿関節は、足関節の底・背屈である。

2.× 後脛骨筋は、「外がえし」ではなく内がえしの共同筋である。後脛骨筋の【起始】下腿骨間膜の後面上半、下腿骨間膜に接する脛骨と腓骨、【停止】舟状骨粗面、内側、中間、外側楔状骨、立方骨、第2~3中足骨底、【作用】足関節底屈、内返しである。

3.〇 正しい。ヒラメ筋は足部内がえしに作用する。ただし、ヒラメ筋の【起始】腓骨頭と腓骨後面、脛骨のヒラメ筋線と内側縁、腓骨と脛骨間のヒラメ筋腱弓、【停止】踵骨腱(アキレス腱)となり踵骨隆起後面の中部、【作用】足関節底屈、踵の挙上である。様々な文献や資料には、ヒラメ筋や腓腹筋は足部内がえしに作用すると書かれているものも確かにあるが、国家試験であるのでオーソドックスに選択肢の中で優先度が最も確実なものを選んでいこう。

4.〇 正しい。足根中足関節の主な運動は「滑り」である。なぜなら、平面関節であるため。足根中足関節は足根骨(楔状骨・立方骨)と中足骨の間の平面関節であり、リスフラン関節と呼ばれる。(過去出題されている)

5.× 立方骨は、「内側縦アーチ」ではなく外側縦アーチを構成する骨の一つである。内側縦アーチは、踵骨・距骨・舟状骨・内側楔状骨・第1中足骨からなる。外側縦アーチは、踵骨・立方骨・第5中足骨からなる。

覚えておこう!!

一般に足関節とは距腿関節のことを指し、脛骨の下関節面、内果関節面と腓骨の外果関節面および距骨滑車からなる蝶番関節であり、底屈・背屈運動を行う。

●横足根関節(ショパール関節)は、内側の距踵舟関節と外側の踵立方関節からなる。

●足根中足関節(リスフラン関節)は、 3つの楔状骨と立方骨、中足骨からなる。

●中足間関節は、中足骨どうしの関節であり、横アーチを形成する。ちなみに、内側縦アーチは、踵骨・距骨・舟状骨・内側楔状骨・第1中足骨からなる。外側縦アーチは、踵骨・立方骨・第5中足骨からなる。

●Böhler (ベーラー)角とは、X線足部側面像で踵骨隆起の上端と踵骨の上方頂点を結ぶ線、および、踵骨の上方頂点と前距骨関節面の先端を結ぶ線がなす角で、通常20~30°であり、踵骨骨折があると角度は減少する。

●舟状骨は内側縦アーチの最上部に存在する骨である。この足弓のかなめ石(key stone)と呼ばれる。