この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

56 下大静脈に直接入るのはどれか。2つ選べ。

1.肝静脈

2.胃静脈

3.脾静脈

4.空回腸静脈

5.腎静脈

解答1,5

解説

具体的には・・・

①肝静脈

②腎静脈

③右精巣(卵巣)静脈

④腰静脈

⑤総腸骨静脈

※左精巣(卵巣)静脈は、腎静脈を経て流入する。

よって、1.5〇 肝静脈・腎静脈が下大静脈に直接流入する。

2~4.× 胃静脈・脾静脈・空回腸静脈は、門脈に流入する。

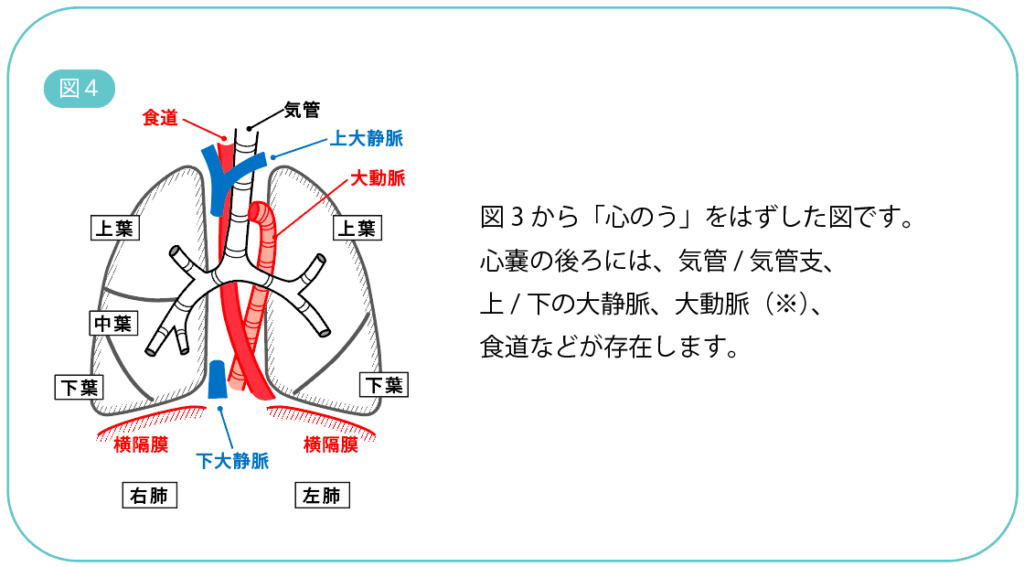

57 気管支について正しいのはどれか。

1.気管支には平滑筋がある。

2.左主気管支は右主気管支より短い。

3.気管支の内表面は扁平上皮で覆われる。

4.気管分岐部は食道の第1狭窄部にある。

5.気管の延長線に対する気管支の分岐角度は左より右の方が大きい。

解答1

解説

(※画像引用:中高津クリニック様HP)

1.〇 正しい。気管支には平滑筋がある。気管・気管支の後壁1/3は「膜様部(膜性部)」と呼ばれ、軟骨はなく平滑筋で構成されている。

・平滑筋とは、横紋筋とは違いサルコメア(筋節)のない筋肉のことである。

2.× 左主気管支は、右主気管支より、「短い」のではなく細く・長い。右主気管支は太くて短く、ほぼ垂直に下るため、誤嚥した異物は右側に落ちやすくなる。

3.× 気管や気管支の内表面は、「扁平上皮」ではなく多列線毛上皮(単層円柱上皮の亜系)である。細気管支に入ると単層円柱線毛上皮、さらに末端に近づくと単層立方上皮へと変化する。ちなみに、扁平上皮は口腔粘膜や膣・食道下部などに見られる。

4.× 気管分岐部は、「食道の第1狭窄部」ではなく第4・5胸椎の高さ(食道の第2狭窄部)にある。

・第1狭窄部:食道入口部(C6)

・第2狭窄部:気管分岐部(T4〜T5)

・第3狭窄部:横隔膜食道裂孔(T10〜T11)

5.× 逆である。気管の延長線に対する気管支の分岐角度は、「右」より「左」の方が大きい。左主気管支は心臓を避けるため大きく外側へ広がる。

・単層扁平上皮:薄いので物質の交換などに向く。

(胸膜、腹膜、血管内皮、肺胞など)

・単層立方上皮:甲状腺の濾胞細胞など。

(甲状腺の濾胞上皮、尿細管など)

・単層円柱上皮:吸収と分泌を行う場所に向く。

消化器系(胃、小腸、大腸)、卵管・子宮など

・重層扁平上皮:摩擦など機械的刺激に強い。

皮膚、口腔~食道、肛門、膣など。

・多列線毛上皮:表面に線毛があり、杯細胞が豊富。線毛と粘液で塵や異物をからめとる。

鼻腔~気管・気管支(気道)

・移行上皮:伸び縮みすることができる。

腎杯腎~尿管~膀胱(尿路)

類似問題です↓

【共通問題のみ】胸部・気管支の解剖についての問題「まとめ・解説」

【共通問題のみ】胸部・気管支の解剖についての問題「まとめ・解説」

58 後腹膜腔に存在するのはどれか。

1.胃

2.空腸

3.膵臓

4.横行結腸

5.S状結腸

解答3

解説

腹膜後器官(後腹膜臓器)とは、腹膜の後ろ(壁側腹膜と後腹壁の間)にある空間に位置する器官のことである。

腹膜後器官(後腹膜臓器)の一覧:①十二指腸、②腎臓、③副腎、④膵臓、⑤尿管、⑥腹大動脈、⑦下大静脈、⑧胸管、⑨乳び槽などである。

1~2.4~5.× 胃・空腸・横行結腸・S状結腸は、腹腔内臓器(腹膜に包まれ、間膜をもつ臓器)である。他にも、肝臓、回腸などである。

3.〇 正しい。膵臓は、後腹膜腔に存在する。

類似問題です↓

【共通問題のみ】腹膜後器官についての問題「まとめ・解説」

【共通問題のみ】腹膜後器官についての問題「まとめ・解説」

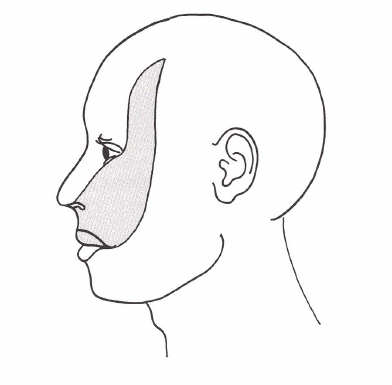

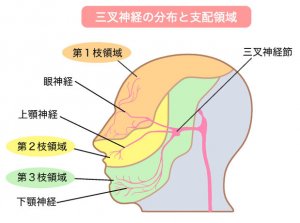

59 左顔面を図に示す。

網かけ部分を支配している感覚神経はどれか。

1.眼神経

2.顔面神経

3.鼓室神経

4.耳介側頭神経

5.上顎神経

解答5

解説

1.× 眼神経は、図を参照していただければ支配領域が確認できる。眼窩内、前頭部・鼻腔などの知覚を司る神経である。

2.× 顔面神経とは、表情筋の運動、涙腺や口蓋腺などの分泌作用制御の副交感神経、および味覚を司る感覚神経を含む混合神経である。したがって、顔面神経の障害により、顔面表情筋の障害、角膜反射低下、聴覚過敏、味覚低下(舌前2/3)、涙分泌低下、唾液分泌低下などが起こる。

3.× 鼓室神経とは、舌咽神経(第Ⅸ脳神経)の枝で、中耳に入り鼓室神経叢をつくる。ここを通る副交感(一般内臓性遠心性)線維は、下唾液核から耳下腺へ向かう経路の一部で、「下唾液核 → 鼓室神経 → 鼓室神経叢 → 小錐体神経 → 耳神経節(シナプス) → 耳介側頭神経 → 耳下腺」という流れで唾液分泌を調節します。

4.× 耳介側頭神経とは、下顎神経(V3)の枝で、感覚と副交感線維である。側頭部や耳介前方の皮膚感覚を司るほか、耳神経節からの副交感線維を受け取り耳下腺へ送り、唾液分泌を調節します。

5.〇 正しい。網かけ部分を支配している感覚神経は上顎神経である。

・上顎神経とは、三叉神経(第Ⅴ脳神経)の第2枝で、感覚神経である。顔面の中部(下眼瞼・頬・上唇・鼻腔・上歯列・口蓋など)の知覚を伝える。感覚のみの働きであるが、翼口蓋神経節と連絡し、副交感・交感線維を運搬する経路としても利用される。

60 線毛上皮があるのはどれか。

1.膣

2.子宮

3.尿管

4.膀胱

5.卵管

解答5

解説

1.× 膣は、重層扁平上皮である。

2.× 子宮 は、単層円柱上皮である。

3~4.× 尿管/膀胱は、移行上皮である。

5.〇 正しい。卵管は、線毛上皮がある。線毛上皮とは、細長い突起(線毛)が一定方向に動くことで、表面に付着した物質や液体を移動させる機能(運搬)をもつ。ヒトで代表的に線毛上皮が見られる部位は、呼吸器(鼻腔~細気管支)や卵管など。

・単層扁平上皮:薄いので物質の交換などに向く。

(胸膜、腹膜、血管内皮、肺胞など)

・単層立方上皮:甲状腺の濾胞細胞など。

(甲状腺の濾胞上皮、尿細管など)

・単層円柱上皮:吸収と分泌を行う場所に向く。

消化器系(胃、小腸、大腸)、卵管・子宮など

・重層扁平上皮:摩擦など機械的刺激に強い。

皮膚、口腔~食道、肛門、膣など。

・多列線毛上皮:表面に線毛があり、杯細胞が豊富。線毛と粘液で塵や異物をからめとる。

鼻腔~気管・気管支(気道)

・移行上皮:伸び縮みすることができる。

腎杯腎~尿管~膀胱(尿路)