この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

86 骨形成不全症で正しいのはどれか。

1.強膜炎を合併する。

2.遺伝性疾患ではない。

3.視覚障害を合併する。

4.二次的に側弯症を発症しやすい。

5.治療にはステロイド薬が有効である。

解答4

解説

骨形成不全症とは、「骨が非常にもろい」という特徴を持つ、遺伝性の病気である。骨形成不全症の90%以上の症例では、結合組織の主要な成分であるⅠ型コラーゲンの遺伝子変異(COL1A1,COL1A2)により、質的あるいは量的異常が原因で発症するとされている。症状として、骨折のしやすさ、骨の変形などの骨の弱さに加え、成長障害、目の強膜が青い、歯の形成が不十分、難聴、関節皮膚が伸びやすい、背骨の変形による呼吸の障害、心臓の弁(大動脈弁、僧帽弁に多い)の異常による心不全などが引き起こされることがある。

【治療】①内科的治療(骨粗鬆症に使用されるビスホスホネート製剤投与)、②外科的治療(骨折した際に外科的な骨接合術、四肢の変形に対して骨切り術、四肢の長い骨の骨折変形予防を目的とした髄内釘挿入術、背骨の変形に対する矯正固定術など)が行われる。

1.× 「強膜炎」ではなく青色強膜(明らかに同年齢の眼と比べても青く見える症状)を合併する。なぜなら、強膜菲薄化により脈絡膜が透見するため。ちなみに、強膜炎は、潰瘍性大腸炎の合併症でみられる。

2.× 遺伝性疾患「である」。 大半が常染色体優性遺伝であるが、常染色体劣性遺伝の場合もある。

3.× 視覚障害は「合併しない」。青色強膜(明らかに同年齢の眼と比べても青く見える症状)を合併する(ただし、増悪すると近視がみられることもある)。また、難聴はみられることが多い。

4.〇 正しい。二次的に側弯症を発症しやすい。その後、脊柱変形による呼吸機能障害、心臓弁(大動脈弁、僧帽弁に多い)の異常による心不全などが引き起こされる。

5.× 治療には、「ステロイド薬」ではなくビスホスホネートが有効である。なぜなら、骨密度をあげ、骨折率を下げる働きがあるため。一方、ステロイド薬は、骨密度を下げる副作用がみられる。

・副腎皮質ステロイド薬の副作用は、①易感染性、②骨粗鬆症、③糖尿病、④消化性潰瘍、⑤血栓症、⑥精神症状(うつ病)、⑦満月様顔貌(ムーンフェイス)、中心性肥満などである。

潰瘍性大腸炎とは、主に大腸の粘膜を侵し、再燃と寛解を繰り返す慢性のびまん性炎症性腸疾患である。症状として、繰り返す粘血便・下痢・腹痛・発熱・体重減少などがみられる。したがって、潰瘍性大腸炎の食事は、易消化性で高エネルギー、高タンパク、低脂肪、低残渣食を基本とする。原因不明であるが、遺伝的因子と環境因子が複雑に絡み合って発症に関与していると考えられている。

87 視床痛で正しいのはどれか。

1.CRPS〈複合性局所疼痛症候群〉Ⅰ型に分類される。

2.脳卒中発症直後から出現する。

3.聴覚刺激で疼痛が緩和する。

4.非侵害刺激で疼痛を感じる。

5.Lhermitte 徴候がみられる。

解答4

解説

視床痛とは、視床出血や梗塞後によって、視床が障害された後に起こる視床症候群のひとつである。中枢性の疼痛を生じさせる障害である。脳血管障害の後遺症であり障害側の上下肢に不快な痛みを伴うような症状の代表例である。この病気は、慢性的であるため患者は抑うつ的な気分になりやすく、リハビリがうまくいかないことが多い。 また、有効な治療法が見つかっていないため、痛みを和らげる治療を続ける。

1.× 視床痛は、そもそもCRPS〈複合性局所疼痛症候群〉には分類されない。視床の障害が原因で起こる視床痛は、脳卒中後疼痛に分類される。ちなみに、CRPSは、神経損傷がないtypeⅠ(RSD)と神経損傷後に起こる typeⅡ(カウザルギー)に分類される。

2.× 「脳卒中発症直後から」ではなく、「障害後数週から数か月経過した後」に出現することが多い。

3.× 聴覚刺激で疼痛が緩和する「とは言いにくい(根拠に乏しく、典型所見ではない)」。なぜなら、原因が不明であるため。薬物治療が一般的に行われ、アミトリプチリンやラモトリギンなどが使用されている。

4.〇 正しい。非侵害刺激で疼痛を感じる。軽い触刺激や冷刺激で悪化(アロディニア)が典型である。ちなみに、侵害刺激とは、痛みをもたらし、組織の損傷を引き起こすような刺激である。

5.× Lhermitte 徴候(レルミット徴候)は、多発性硬化症にみられる。背臥位で頚部屈曲時に感電したような痛みや刺すような痛みが、背中から両脚、片方の腕、体の片側へ走ることをいう。多発性硬化症に特徴的な症状であるが、他にも頚髄症、椎間板ヘルニア、脊髄腫瘍なども出現する。

①対側の深部感覚低下・感覚性運動失調、のちに難治性の灼熱痛/アロディニア。

②片麻痺はあっても軽度のことが多い。

③責任血管は、後大脳動脈穿通枝(主幹閉塞よりもラクナが多い)。

88 脳血管障害と治療の組合せで正しいのはどれか。

1.ラクナ梗塞:頚動脈血栓内膜剥離術

2.くも膜下出血:クリッピング手術

3.心原性脳塞栓症:頚動脈ステント留置術

4.一過性脳虚血発作:コイル塞栓術

5.アテローム血栓性脳梗塞:アブレーション手術

解答2

解説

1.× 頚動脈血栓内膜剥離術は、「ラクナ梗塞」ではなく頸動脈狭窄(大血管病変)の治療である。

・ラクナ梗塞とは、穿通枝(小血管)閉塞が主体である。ラクナ梗塞は、手術が必要になることはなく、基本的に内科的治療で対応し、主な治療には、血液の固まりができるのを抑える薬(抗血栓薬)、脳細胞を保護する薬(脳保護薬)などが使われる。

・頚動脈血栓内膜剥離術とは、頸動脈狭窄(大血管病変)に対する再発予防手術である。急性期は時間内なら静注血栓溶解療法や機械的血栓回収の適応を評価、二次予防は抗血小板薬・降圧・脂質管理が基本。

2.〇 正しい。くも膜下出血:クリッピング手術

破裂脳動脈瘤が原因のくも膜下出血では、早期に動脈瘤を根治(クリッピングまたはコイル塞栓術)を行う。併せて、ニモジピン投与(遅発性脳虚血対策)、血圧・水分・電解質管理、水頭症なら脳室ドレナージなどを行う。

・くも膜下出血とは、くも膜と呼ばれる脳表面の膜と脳の空間(くも膜下腔と呼ばれ、脳脊髄液が存在している)に存在する血管が切れて起こる出血である。

・クリッピング手術とは、脳動脈瘤を根本からクリップで挟み、破裂や出血を止める治療法である。

3.× 頚動脈ステント留置術は、「心原性脳塞栓症」ではなく頸動脈狭窄(大血管病変)の治療である。

・心原性脳塞栓症とは、心臓で作られた血栓が脳へ塞栓として運ばれ、脳梗塞を引き起こすことである。治療法としては、血栓溶解療法、血栓回収療法、抗凝固療法などが行われる。

4.× コイル塞栓術は、「一過性脳虚血発作」ではなく頭蓋内動脈瘤および全身の出血に対する血管内治療である。

・一過性脳虚血発作とは、脳の一部の血液の流れが一時的に悪くなることで、半身の運動麻痺などの症状が現れ、24時間以内(多くは数分から数十分)に完全に消える症状である。一過性脳虚血発作の原因が、動脈硬化で、狭くなった頸部の頸動脈である場合は、脳梗塞の発症予防を目的に外科的治療をすることがある。それには、「頸動脈内膜剥離術」と「頸動脈ステント留置術」の方法がとられることが多い。

5.× アブレーション手術は、「アテローム血栓性脳梗塞」ではなく頻脈性不整脈の治療である。

・アテローム血栓性脳梗塞とは、比較的太い脳の血管で起こる動脈硬化が原因の脳梗塞をいう。血栓溶解薬の投与や外科的処置(血管内膜剥離)によって治療が行われる。

・頻脈性不整脈とは、心臓の拍動リズムに異常を来して脈拍数が多くなる病気である。

・アブレーション手術とは、不整脈の原因部位をカテーテルで心臓内から焼灼(または冷凍)し、異常な電気回路を遮断する治療である。開胸せず行う低侵襲法である。局所麻酔が多く、薬で抑えにくい心房細動や上室頻拍の再発を減らすことが期待できる。

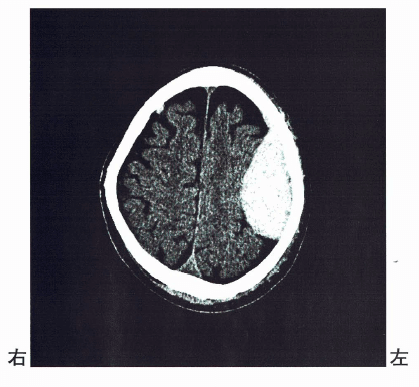

89 頭部CT(下図)を別に示す。

所見として考えられるのはどれか。

1.くも膜下出血

2.硬膜外血腫

3.硬膜下血腫

4.脳動静脈奇形

5.皮質下出血

解答2

解説

CTとは、エックス線を使用した撮影であるため、脳内の腫瘍や出血などの異常の有無や程度が分かる。出血部位(急性)は高吸収域(白)としてうつる。

1.× くも膜下出血とは、くも膜と呼ばれる脳表面の膜と脳の空間(くも膜下腔と呼ばれ、脳脊髄液が存在している)に存在する血管が切れて起こる出血である。くも膜下出血ではくも膜下腔に血液が流入し、シルビウス裂なども高吸収域がみられる。

2.〇 正しい。硬膜外血腫である。特徴として、①正中線の軽度偏位、②凸レンズ型の高吸収域がみられる。急性硬膜外血種とは、高所、階段からの転倒や、交通外傷などによって、強く頭部を打撲することで、脳を覆う硬膜という膜と頭蓋骨との隙間に血液が貯留した状態を指す。

3.× 硬膜下血腫は、①急性と②慢性に大きく分類される。

①急性硬膜下血腫とは、短時間のうちに硬膜と脳の間に血腫が形成された状態のことであり、頭部外傷としては重症に分類される。ほとんどが頭部外傷によるもので、児童虐待の死因として最も多い。

②慢性硬膜下血腫とは、軽度の外傷により軽微な出血が起こり、経時的に血腫が増大し、やがて症状が現れる。症状として、認知障害、頭痛、尿失禁、歩行障害、片麻痺などである。CT画像から、急性硬膜下血腫に特徴的な①三日月状の高吸収域、②左側脳室体部の圧排変形、③midlineの偏位がみられる。

4.× 問題の頭部CTでは、脳動静脈が描出されていないため判断することができないが、脳動静脈奇形の診断には脳血管撮影やMRI・MRAを用いる。

・MRAとは、磁気共鳴血管造影といい、造影剤を使用せずに脳全体に張り巡らされている血管だけを描き出すことができる。血管の一部が瘤状に盛り上がった脳動脈瘤や、動脈と静脈が直接つながってしまう動静脈奇形などを早期に発見することができる。

5.× 皮質下出血では、大脳皮質下に高吸収域がみられる。

・皮質下出血は、大脳皮質の中でも頭頂葉や側頭葉、前頭葉などの皮質下から出血することが多く、症状として、痙攣(けいれん)や片麻痺、構音障害、片眼または両眼の視野の左半分や右半分が欠損する半盲などが起こる。CTでは大脳皮質直下に皮質に接する楔形~不整形の高吸収域(急性期血腫)が現れる。

90 集中治療室での急性期リハビリテーションに関して正しいのはどれか。

1.安全面から歩行練習は行わない。

2.squeezing では呼気時に肺を圧迫する。

3.頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する。

4.総腓骨神経麻痺の発生予防には踵部の除圧が重要である。

5.体位排痰法では痰の貯留部位を下にした姿勢を保持する。

解答2

解説

1.× 必ずしも、安全面から歩行練習は行わないという規定はない。なぜなら、適切な安全基準(循環・呼吸・鎮静など)を満たせば、早期離床や歩行を医師の指示のもと実施するため。

2.〇 正しい。squeezingでは呼気時に肺を圧迫する。

・スクイージング(squeezing)とは、痰貯留部の胸郭に手を置いて、呼気に合わせて胸郭を圧迫する方法である最も効果的とされている。痰のある胸郭を呼気時に圧迫することにより呼気流速を高め、痰の移動を促進し、反動による吸気時の肺の拡張を促す。

3.× 必ずしも、頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する規定はない。なぜなら、人工呼吸管理中を含め、早期から30~45°の頭部挙上が肺炎予防などに推奨されるため。

4.× 総腓骨神経麻痺の発生予防には、「踵部」ではなく腓骨頭(腓骨神経)の除圧が重要である。なぜなら、総腓骨神経は、腓骨頭部の浅層に走行するため。したがって、圧迫に弱い。

・踵部の除圧は、褥瘡予防としては重要ある。

5.× 体位排痰法では痰の貯留部位を「下」ではなく上にした姿勢を保持する(下にするのは気管支:中枢)。なぜなら、重力で淡を「末梢→中枢」へ流れやすい姿勢を作るため