この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

31 Bennett骨折を生じるのはどれか。

1.月状骨

2.尺骨

3.舟状骨

4.第1中手骨

5.橈骨

解答4

解説

ベネット骨折とは、第一中手骨基部の関節内骨折で、第一中手骨の脱臼を伴いやすい。母指先端にボールが当たったり喧嘩やボクシングで母指の先端に力が加わった際に起こりやすい。

1.× 月状骨の骨折は、kienböck病(キーンベック病)がある。Kienböck病(キーンベック病:月状骨軟化症)とは、月状骨がつぶれて扁平化する病気をいう。

2.× 尺骨の骨折は、Monteggia骨折(モンテジア骨折:尺骨骨幹部の骨折+橈骨頭の脱臼)がある。Monteggia骨折は、尺骨骨幹部骨折に橈骨頭前方脱臼が起きたものである。手をついて転倒・転落した際、前腕回内力が作用することで起こりやすい。

3.× 舟状骨とBennett骨折の関連性は低い。舟状骨骨折とは、サッカーなどの運動時に後ろ向きに転倒して、手関節背屈で手をついた時に受傷することが多い。10〜20代のスポーツ競技者によくみられる骨折である(手根骨骨折で最も多い)。急性期では、手首の母指側が腫れ、痛みがある。急性期を過ぎると一時軽快するが、放置して骨折部がつかずに偽関節になると、手首の関節の変形が進行し、手首に痛みが生じて、力が入らなくなり、また動きにくくなる。

4.〇 正しい。第1中手骨の骨折は、Bennett骨折を生じる(※解説上参照)。

5.× 橈骨の遠位端骨折には様々な種類(Smith骨折、Colles骨折、Barton骨折)がある(※解説下参照)。

・Smith骨折(スミス骨折):Colles骨折とは逆に骨片が掌側に転位する。

・Colles骨折(コーレス骨折):Smith骨折とは逆に骨片が背側に転位する。

・Barton骨折(バートン骨折):橈骨遠位部の関節内骨折である。遠位部骨片が手根管とともに背側もしくは掌側に転位しているものをいう。それぞれ背側Barton骨折・掌側Barton骨折という。

主な治療として、骨転位が軽度である場合はギプス固定をする保存療法、骨転位が重度である場合はプレート固定を行う手術療法である。

コーレス骨折(橈骨遠位端部伸展型骨折)は、橈骨遠位端骨折の1つである。 橈骨が手関節に近い部分で骨折し、遠位骨片が手背方向へ転位する特徴をもつ。合併症には、尺骨突き上げ症候群、手根管症候群(正中神経障害)、長母指伸筋腱断裂、複合性局所疼痛症候群 (CRPS)などがある。

32 Spurlingテストが陽性のとき、疑うべき疾患はどれか。

1.環軸関節回旋位固定

2.頚椎症性神経根症

3.腰椎椎間板ヘルニア

4.腰椎分離症

5.腰部脊柱管狭窄症

解答2

解説

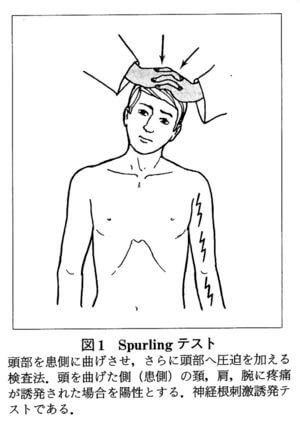

(※図引用:「Spurlingテスト」総合診療・救急医療施策要綱HPより)

Spurlingテスト(スパーリングテスト)は、頚椎の椎間孔圧迫試験である。方法は、頭部を患側に傾斜したまま下方に圧迫を加える。患側上肢に疼痛やしびれを認めれば陽性である。陽性の場合、椎間板ヘルニアや頚椎症による椎間孔狭窄(頚部神経根障害)などが考えられる。

1.× 環軸関節回旋位固定は、cockrobin position(コマドリが首を傾けている姿)をとる。多くは外傷や炎症、先天異常などで環椎と軸椎のアライメントが崩れることで生じ、軸関節が回旋亜脱臼し、回旋位で固定される疾患である。頚部痛や可動域制限、斜頸を呈する。多くは小児にみられる。

2.〇 正しい。頚椎症性神経根症が疑われる。Spurlingテストのほか、ジャクソンテストで陽性となる。

・Jacksonテスト(ジャクソンテスト)は、頚部神経根障害(頚椎椎間板ヘルニア)を検査する。方法として、被験者は頸部伸展し、検査者が上から下に押し下げる。このとき肩や上腕、前腕、手などに痛みやしびれが誘発されるかどうかで神経根に障害が生じているか否かを診断する。

・頸椎症性神経根症とは、頚椎の変性や変形によって、首から腕や手に伸びる神経が圧迫されて痛みやしびれなどの症状を引き起こす疾患である。

3.× 腰椎椎間板ヘルニアは、主にラセーグテストで陽性となる。

・ラセーグテストとは、椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、横靭帯肥厚、脊柱管狭窄症など神経根障害を検査する。背臥位で下肢を伸展したまま持ち上げると70°に達するまでに下肢に疼痛を訴え、それ以上の挙上が不可となるものを陽性とする。

4.× 腰椎分離症は、主にケンプテストで陽性となる。

・Kempテスト(ケンプテスト)で他動的に体幹を後側屈・回旋させると椎弓根が狭窄され下肢に放散痛が生じる (Kemp徴候)。

5.× 腰部脊柱管狭窄症は、主に、間歇性跛行が陽性となる。

・腰部脊柱管狭窄症とは、脊柱管が腰部で狭くなる病気である。そのため、腰から下の神経に関連する症状(しびれや疼痛、脱力など)が出現する。歩行時には腰痛があまり強くならない事が多く、歩行と休息を繰り返す間歇性跛行が特徴である。

椎間板は、外縁部分を構成する線維輪という靱帯様の構造物と、中心部に含まれる軟らかい髄核という構造物から成り立っているが、外縁部分の椎間板の線維輪が弱くなって膨隆したり、線維輪が断裂して中心部の髄核が脱出したりすると、近傍にある神経を圧迫している状態のことを腰椎椎間板ヘルニアという。L4/5とL5/S1が好発部位である。

L3‒L4間(支配神経根L4):膝蓋腱反射低下、大腿~下腿内側の感覚麻痺、大腿四頭筋力低下。

L4‒L5間(支配神経根L5):下腿外側~母趾の感覚麻痺、前脛骨筋、長母指伸筋、長趾伸筋の筋力低下。

L5‒S1間(支配神経根S1):アキレス腱反射低下、足部尺側側の感覚麻痺、下腿三頭筋、長母指屈筋、長趾屈筋の筋力低下。

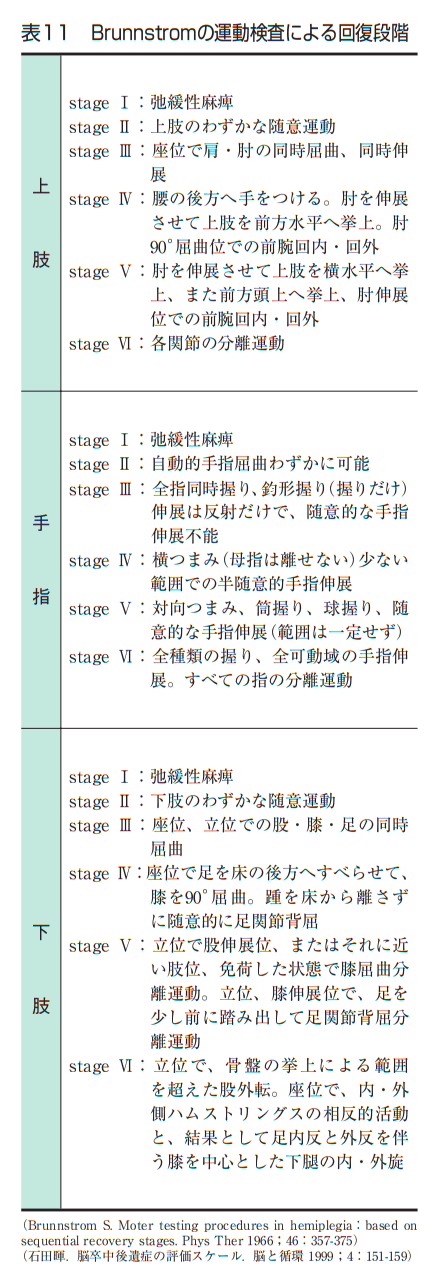

33 Brunnstrom法ステージの検査において、ステージと可能な随意運動の組合せで正しいのはどれか。

1.手指Ⅲ:座位で不十分な全指伸展

2.上肢Ⅲ:座位で肩関節内転・肘関節伸展・前腕回内

3.下肢Ⅲ:座位で膝関節屈曲位で踵を床につけたまま足関節背屈

4.下肢Ⅳ:立位で股関節伸展位での膝関節屈曲

5.下肢Ⅴ:立位で股関節外転

解答2

解説

1.× 手指Ⅲは、全指同時握り、釣形握り(握りだけ)伸展は反射だけで、随意的な手指伸展不能な状態である。

・座位で不十分な全指伸展は、手指Ⅳである。

2.〇 正しい。上肢Ⅲ:座位で肩関節内転・肘関節伸展・前腕回内

・上肢Ⅲは、座位で肩・肘の同時屈曲、同時伸展つまり、伸展共同運動を随意的に可能な状態である。

3.× 下肢Ⅲは、座位、立位での股・膝・足の同時屈曲が可能な状態である。

・座位で膝関節屈曲位で踵を床につけたまま足関節背屈は、下肢Ⅳである。

4.× 下肢Ⅳは、①座位で足を床の後方へすべらせて、膝を90°屈曲、②踵を床から離さすに随意的に足関節背屈が可能な状態である。

・立位で股関節伸展位での膝関節屈曲は、下肢Ⅴである。

5.× 下肢Ⅴは、①立位で股伸展位、またはそれに近い肢位、免荷した状態で膝屈曲分離運動。②立位、膝伸展位で、足を少し前に踏み出して足関節背屈分離運動が可能な状態である。

・立位で股関節外転は、下肢Ⅵである。

34 多系統萎縮症に含まれるのはどれか。2つ選べ。

1.Shy-Drager 症候群

2.進行性核上性麻痺

3.Friedreich 失調症

4.大脳皮質基底核変性症

5.オリーブ橋小脳萎縮症

解答1,5

解説

多系統萎縮症とは、成年期(多くは40歳以降)に発症し、進行性の細胞変性脱落をきたす疾患である。①オリーブ橋小脳萎縮症(初発から病初期の症候が小脳性運動失調)、②線条体黒質変性症(初発から病初期の症候がパーキンソニズム)、シャイ・ドレーカー症候群(初発から病初期の症候が自律神経障害であるもの)と称されてきた。いずれも進行するとこれら三大症候は重複してくること、画像診断でも脳幹と小脳の萎縮や線条体の異常等の所見が認められ、かつ組織病理も共通していることから多系統萎縮症と総称されるようになった。(※参考:「17 多系統萎縮症」厚生労働省様HPより)

1.〇 正しい。Shy-Drager症候群は、多系統萎縮症に含まれる。多系統萎縮症の一型で、自律神経障害を主体とする疾患である。起立性低血圧、発汗異常、排尿障害などが進行し、パーキンソン症状や小脳失調を伴うことがある。原因は神経変性で、治療は対症療法が中心である。

2.× 進行性核上性麻痺は、多系統萎縮症に含まれない。

・進行性核上性麻痺とは、淡蒼球、視床下核、中脳にある神経細胞が脱落することに起因する疾患である。易転倒性、注視麻痺、パーキンソニズムなどの特徴的な症状を有する。診断にはパーキンソン病、多系統萎縮症、大脳基底核変性症など他疾患の除外が必要である。

3.× Friedreich失調症(フリードライヒ運動失調症)は、多系統萎縮症に含まれない。

・Friedreich失調症とは、常染色体劣性遺伝する進行性の神経疾患で、小脳失調、感覚障害、筋力低下を特徴とする。10代で発症することが多く、脊髄や末梢神経が障害されます。心筋症や糖尿病を合併することもある。

4.× 大脳皮質基底核変性症は、多系統萎縮症に含まれない。

・大脳皮質基底核変性症とは、大脳皮質と基底核の変性により、他人の手徴候、肢節運動失行、パーキンソニズム、錐体外路症状、認知機能障害など多彩な症状を呈する進行性神経変性疾患です。

5.〇 正しい。オリーブ橋小脳萎縮症は、多系統萎縮症に含まれる。オリーブ橋小脳萎縮症は、多系統萎縮症の一型で、小脳と橋、下オリーブ核の変性を特徴とする。主に小脳失調(歩行障害、構音障害、眼振)を呈し、自律神経障害や錐体外路症状を伴うこともある。進行性で対症療法が中心である。

35 ミオパチーの原因となるのはどれか。

1.一酸化炭素中毒

2.甲状腺中毒

3.水銀中毒

4.鉛中毒

5.ヒ素中毒

解答2

解説

ミオパチーとは、骨格筋自体の障害によって筋力低下や筋萎縮をきたす疾患の総称である。原因は遺伝性(先天性ミオパチー、代謝性ミオパチー)と後天性に分けられ、後天性では内分泌異常(甲状腺、副腎、下垂体など)、炎症性疾患、薬物・中毒などが含まれる。

1.× 一酸化炭素中毒は、主に中枢神経障害(頭痛、吐き気、めまい、集中力の低下、嘔吐など)を起こす。

2.〇 正しい。甲状腺中毒は、ミオパチーの原因となる。なぜなら、甲状腺ホルモン過剰は、筋蛋白分解を促進し、近位筋優位の筋力低下(甲状腺中毒性ミオパチー)をきたすため。また周期性四肢麻痺を合併することもある。

・周期性四肢麻痺とは、一時的に四肢の筋力が低下または脱力する発作を繰り返す疾患で、数時間~数日で回復する。カリウム値の異常(低下や上昇)が関与し、甲状腺機能亢進症に伴う低カリウム型が代表的である。発作は安静後や高炭水化物摂取後に起こりやすい。

3.× 水銀中毒は、主に中枢・末梢神経障害(急性症状としては流涎、おう吐、腹痛など)を起こす。

4.× 鉛中毒は、主に末梢神経障害や造血障害を起こす。

5.× ヒ素中毒は、主に消化器・循環器・神経系障害を起こす。ヒ素は有害性が高く、微量であっても長期間摂取すると、角化症などの皮膚疾患や発がん、および代謝疾患、神経疾患、免疫抑制など、慢性ヒ素中毒による健康被害をもたらすことが知られている。

33番立位で股関節外転は下肢6ですよね?

コメントありがとうございます。

ご指摘通り間違えておりました。

修正致しましたのでご確認ください。

今後ともよろしくお願いいたします。

コメント失礼します。誤字訂正依頼です。

問35の正答の◯✕が全て✕になっているので訂正お願い致します。

コメントありがとうございます。

ご指摘通り修正致しましたのでご確認ください。

今後ともよろしくお願いいたします。

コメント失礼します。誤字訂正の依頼です。

問32の解説

上記図のように検査を行う。陽性で屈側側の神経根症場や頚椎症関節の異常を疑う。←「神経根症状」ではないでしょうか。

コメントありがとうございます。

ご指摘通り間違えておりました。

修正いたしましたのでご確認ください。

今後ともよろしくお願いいたします。

QBと内容が同じですね

急なコメント失礼しました

コメントをいただきありがとうございます。

外部委託にて作成し、確認が不十分であったことをお詫び申し上げます。

このたび、当該記事を一から改めて作成し直しました。

引き続き、第55回国家試験の解説全体についても精査・見直しを進めてまいります。

今後とも変わらぬご指導・ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。