この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

36 地域包括ケアシステムで正しいのはどれか。

1. 一次医療圏が基本単位として想定されている。

2. 住まいや住まい方が構成要素に含まれている。

3. 地域包括ケアシステムは国が中心になり作り上げる。

4. ボランティアは公助として果たす役割が求められている。

5. 地域ごとに差がでないよう均一なシステムが求められている。

解答2

解説

厚生労働省は2025年(令和7年)をめどに、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進している。

1.× 基本単位として想定されているのは、「一次医療圏」ではなく日常生活圏域(具体的には中学校区)である。一次医療圏とは、医療圏の中でもっとも小さい単位で、健康管理、予防、一般的な病気や怪我などに対応して住民の日常生活に密着した医療、保健、福祉サービスを提供する区域のこと。一般的には市区町村の単位で設定されている。

2.〇 正しい。住まいや住まい方が構成要素に含まれている。住まい・医療・介護予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築の実現を目指している。

3.× 地域包括ケアシステムは、「国」ではなく地域が中心になり作り上げる。

4.× ボランティアは、「公助」ではなく互助である。互助は、主にボランティア活動や住民組織の活動が当てまる。「公助」は、生活保護や一般財源による高齢者福祉事業など、税による公の負担を指す。

5.× 「地域ごとに差がでないよう均一なシステム」ではなく、地域の特性に応じてつくり上げていくことが求められている。

37 疾患や病態とそれに対する福祉用具の組合せで適切なのはどれか。

1. 胸髄損傷:マウススティック

2. 関節リウマチ:ドアノブレバー

3. 半側空間無視:透明文字盤

4. 脳卒中片麻痺:L 字杖

5. 皮質性感覚失語:人工喉頭

解答2

解説

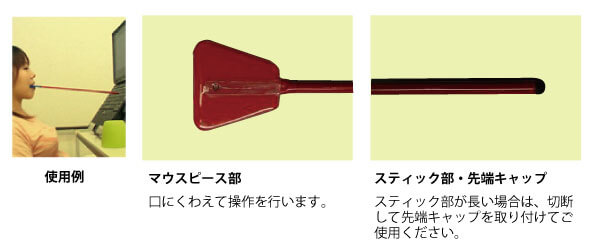

1.× 高位頚髄損傷患者が手指を使ってパソコンなどの操作ができない場合に、マウススティック(写真参照)を口でくわえキーボードなどを操作する。胸髄損傷では手指に麻痺はないので適応外である。

2.〇 正しい。関節リウマチは、関節の保護と負担軽減するための自助具が必要になる。ドアノブレバーとは、ドアの握玉に取付るだけ、手指で握玉を把持する必要なく開閉が可能になる自助具である。手指の関節の保護・負担軽減につながるため、適切である。

3.× 半側空間無視の多くは左側であり、言語の著しい障害は伴わないことが多いので、コミュニケーションを補助する手段としての透明文字盤の必要性は低い。透明文字盤を必要とする疾患に多いのがALS(筋萎縮性側索硬化症)である。

4.△ 脳卒中片麻痺は、L 字杖が適切ではないとひとくくりとして言い切れない。麻痺が軽度であったり、麻痺側に体重を支持できるほどバランス能力が良かったりすれば、T字杖やL字杖+短下肢装具を使用して歩かれる方は多い。短下肢装具を使用することも多い。

5.× 人工喉頭は、喉頭摘出患者や気管切開後の患者のための福祉祉用具である。

(※マウススティック参考例:写真引用【福祉用具アモレヘルスケア様HPより】)

38 厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類によるステージ8のDuchenne 型筋ジストロフィー患者に使用する補装具で適切なのはどれか。

1. 頭部保護帽

2. 標準型車椅子

3. 座位保持装置

4. PCW(postural control walker)

5. 四輪型サドル付き歩行器

解答3

解説

ステージ8は、座位保持も不可能で常時臥床状態である。

1.× 頭部を守る頭部保護帽が必要なステージは、Ⅰ~Ⅳ(歩行可能時期)である。

2.× 標準型車椅子の必要なステージは、Ⅴ~Ⅶ(歩行困難・座位保持可能時期)である。

3.〇 正しい。座位保持装置の必要なステージは、Ⅷ(座位保持困難時期)である。

4~5.× PCW(postural control walker)の必要なステージは、Ⅲ~Ⅳ(歩行可能時期)である。少なくとも何かにつかまるなどの支えがあれば立位が可能なレベルであることが必要である。

ステージ1 歩行可能 介助なく階段昇降可能(手すりも用いない)

ステージ2 階段昇降に介助(手すり、手による膝おさえなど)を必要とする

ステージ3 階段昇降不能 平地歩行可能 通常の高さのイスからの立ち上がり可能

ステージ4 歩行可能 イスからの立ち上がり不能

ステージ5 歩行不能 四つ這い可能

ステージ6 四つ這い不能だが、いざり移動可能

ステージ7 這うことはできないが、自力で坐位保持可能

ステージ8 ベッドに寝たままで体動不能 全介助

類似問題です↓

【OT専門】筋ジストロフィーについての問題「まとめ・解説」

【OT専門】筋ジストロフィーについての問題「まとめ・解説」

39 ICFで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. すべての人に関する分類である。

2. 環境因子は障害の程度とは関係がない。

3. 生活機能の肯定的側面を表すことはできない。

4. 分類された構成要素には評価点を付与できる。

5. 個人因子は共通スケールを用いて量的に判定できる。

解答1.4

解説

1.〇 正しい。障害者のみならず、すべての人に関する分類である。

2.× 環境因子が変化すれば、障害の程度も変化する。つまり、環境因子は障害の程度と関係ある。

3.× 生活機能は、①心身機能・身体構造、②活動、③参加の3つに分類されており、否定的側面と肯定的側面を表す。

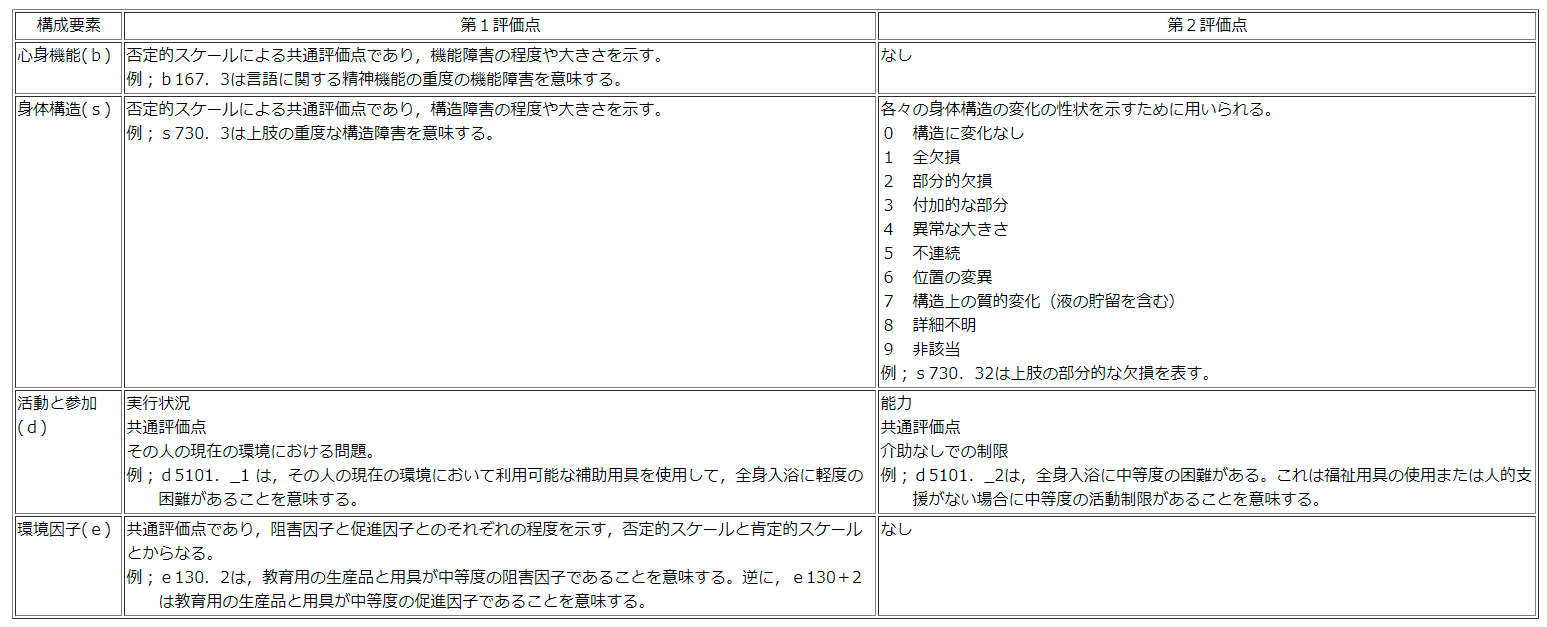

4.〇 正しい。分類された構成要素には評価点を付与できる。ICFコード分類の構成要素には、心身機能(b)、身体構造(s)、活動と参加 (d)、環境因子(e) があり、これらは共通尺度を用いて量的に評価される。

5.× 個人因子とは年齢、性別、生活歴、価値観、ライフスタイルなどであり、量的に判定できるものではない。

40 作業療法室に咳き込む入院患者が来室した際、その患者への適切な指導はどれか。

1. 手袋の着用を促す。

2. 咳をするときは手でしっかりと口を覆うよう促す。

3. 病室に戻ってからしっかりと手指衛生を行うよう促す。

4. 装着が可能であればサージカルマスクを着けるよう促す。

5. 呼吸器感染症があれば他の患者と45 cm 以上距離を空けるよう促す。

解答4

解説

1.× 手袋の着用を促しても意味がない。手袋は、湿性生体物質に触れるおそれのある場合に使用する。

2.× 咳をするときは手でしっかりと口を覆うよう促すより効果的な指導をする必要がある。飛沫予防策として、核をするときにはタオルやティッシュで口・鼻を覆い飛沫を発生させないように促す。もし、咳嗽の際の飛味を手でおさえた場合は、すぐに手洗いする必要がある。

3.× 病室に戻ってからしっかりと手指衛生を行うよう促すのでは遅い。作業療法室にいる間に飛沫感染対策を行う必要がある。

4.〇 正しい。装着が可能であればサージカルマスクを着けるよう促す。サージカルマスクまたはガーゼマスクは飛沫感染予防に有用である。

5.× 呼吸器感染症があれば他の患者と、「45cm以上」ではなく通常1m以上距離を空けるよう促す。