この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

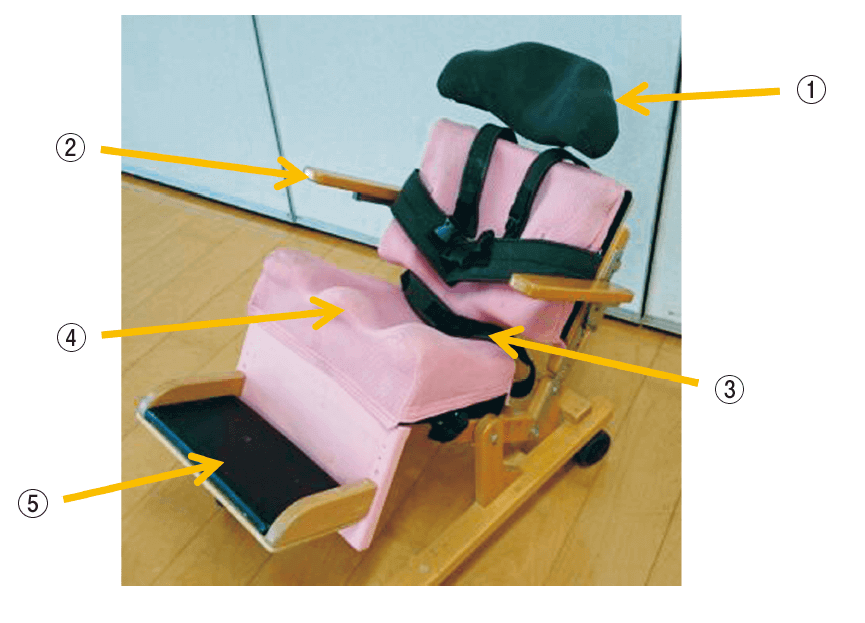

11 座位保持装置の写真を下図に示す。

番号と名称の組合せで正しいのはどれか。

1.①:バックサポート

2.②:サイドガード

3.③:体幹ベルト

4.④:内転防止パッド

5.⑤:レッグサポート

解答4

解説

1.× ①は、「バックサポート」ではなくヘッドサポートである。頭部の安定性を保つために使用する。ちなみに、バックサポートは、体幹の安定性を保つためのものである。

2.× ②は、「サイドガード」ではなくアームサポートである。上肢・体幹の支持に使われる。ちなみに、サイドガードは、アームレストの下に体幹・下肢が出ないようにガードするものである。

3.× ③は、「体幹ベルト」ではなく骨盤ベルトである。骨盤の前ずれを防止する。ちなみに、体幹ベルトは体幹に巻き支えるものである。

4.〇 正しい。④は、内転防止パッドである。股関節の内転・前ずれを防止する。

5.× ⑤は、「レッグサポート」ではなくフットサポートである。足部を乗せるために使用する。ちなみに、レッグサポートは、④と⑤の間にある下腿を支える支持部である。

12 40歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後2週経過。麻痺の進行が止まり、機能回復を目的にベッドサイドでの作業療法が開始された。筋力はMMTで上肢近位筋3、上肢遠位筋2、下肢近位筋2、下肢遠位筋1である。

この時期の作業療法で適切でないのはどれか。

1.体位変換

2.良肢位の保持

3.関節可動域訓練

4.座位耐久性の改善

5.漸増抵抗運動による筋力強化

解答5

解説

Guillain-Barré(ギラン・バレー)症候群は、先行感染による自己免疫的な機序により、炎症性脱髄性ニューロパチーをきたす疾患である。一般的には細菌・ウイルスなどの感染があり、1~3週後に両足の筋力低下(下位運動ニューロン障害)や異常感覚(痺れ)などで発症する。感覚障害も伴うが、運動障害に比べて軽度であることが多く、他覚的な感覚障害は一般に軽度である。初期症状として、歩行障害、両手・腕・両側の顔面筋の筋力低下、複視、嚥下障害などがあり、これらの症状はピークに達するまでは急速に悪化し、時には人工呼吸器が必要になる。症状が軽い場合は自然に回復するが、多くの場合は入院により適切な治療(免疫グロブリン静注療法や血液浄化療法など)を必要とする。症状は6か月から1年程度で寛解することが多い。臨床検査所見として、①髄液所見:蛋白細胞解離(蛋白は高値,細胞数は正常)を示す。②電気生理学的検査:末梢神経伝導検査にて、脱神経所見(伝導ブロック、時間的分散、神経伝導速度の遅延、複合筋活動電位の低下など)がみられる。複合筋活動電位が消失あるいは著明な低下し、早期から脱神経所見を示す症例は、一般に回復が悪く機能的予後も不良である。

(※参考:「重篤副作用疾患別対応マニュアル ギラン・バレー症候群」厚生労働省様HPより)

本症例は、急性期を脱した状態である。この時期のリハビリテーションは、①拘縮予防、②関節可動域の維持と増大、③良肢位保持を行う。一方、筋力運動は過用性の筋力低下に注意する。

1.〇 正しい。体位変換を実施する。なぜなら、褥瘡予防とともに、自力での体位交換を促すことにより基本動作能力の維持・再獲得を目指すことにつながるため。

2.〇 正しい。良肢位の保持を実施する。なぜなら、筋緊張を軽減させるため。この時期は、四肢遠位筋の麻痺が強い。したがって、初期から機能的良肢位を保つことで筋緊張を和らげることにつながる。

3.〇 正しい。関節可動域訓練を実施する。なぜなら、拘縮予防のため。

4.〇 正しい。座位耐久性の改善を実施する。なぜなら、廃用症候群の予防のため。

5.× 漸増抵抗運動による筋力強化は行わないほうが良い。なぜなら、高負荷の筋力増強訓練(漸増抵抗運動など)を行うと、逆に過用性の筋力低下を起こしてしまうため。したがって、低負荷・高頻度の筋持久力訓練を行う。

次の文により13、14の問いに答えよ。

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。

13 この時期の作業療法で優先する目的はどれか。

1.体力の維持

2.行動の統制

3.合併症の予防

4.作業能力の向上

5.施設環境への適応

解答5

解説

本症例は、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)は19点である。(20点以下が認知症であると判断される。)したがって、19点は、認知症自体は軽度である。しかし、この患者は、異食や他の入居者への暴力など、周辺症状(BPSD:behavioral and psychological symptoms of dementia)認知症の行動・精神症候群が問題となっている。

【認知症の主な症状】

①中核症状:神経細胞の障害で起こる症状

(例:記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下、失語・失行など)

②周辺症状:中核症状+(環境要因や身体要因や心理要因)などの相互作用で起こる様々な症状

(例:徘徊、幻覚、異食、せん妄、妄想、不安など)

1.× 体力の維持の優先度は低い。なぜなら、現時点で他人に暴力を行えるほどの身体機能であるため。したがって、体力が急激に落ちるとは考えにくいと考えられる。

2.× 行動の統制の優先度は低い。行動統制とは、自分で行動をコントロールすることである。行動の統制がとれるのは、まず安心して過ごせる環境があり、現時点(精神科病院に入院直後)での優先度は低い。

3.× 合併症の予防の優先度は低い。Alzheimer型認知症の80%は何らかの脳血管障害の合併症があるという報告があるが、現時点(精神科病院に入院直後)での優先度は低い。

4.× 作業能力の向上の優先度は低い。本症例のHDS-Rは19点であり、認知症自体軽度である。対応困難で精神科に入院となった過程を考えると優先度が低い。

5.〇 正しい。施設環境への適応が優先される。まずは安心できる環境づくりを実施する。

次の文により13、14の問いに答えよ。

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。

14 作業療法中にみられる行動障害への対応で適切なのはどれか。

1.患者に注意する。

2.患者を説得する。

3.行動を黙認する。

4.行動を制止する。

5.患者に理由を尋ねる。

解答5

解説

1~2.× 患者に注意する。/患者を説得することは行わない。なぜなら、行動障害は認知症の周辺症状であり、本人なりの原因やきっかけ(理由)があることが多いため。さらに、注意や説得されたという印象だけが残り、行動障害を助長する可能性がある。まずは、問題行動を確認し、どういった経緯で行ったか理由を尋ねるのが望ましい。

3.× 行動を黙認することは行わない。なぜなら、行動の黙認は自身や他の患者にも影響があるため。

4.× 行動を制止することは行わない。なぜなら、無理に制止を求めず、自尊心に配慮しながら対応すべきである。

5.〇 正しい。患者に理由を尋ねる。なぜなら、行動障害は認知症の周辺症状であり、本人なりの原因やきっかけ(理由)があることが多いため。まずは根本的な原因が何かを考えながら、患者と共に問題に対処する姿勢で対応する。

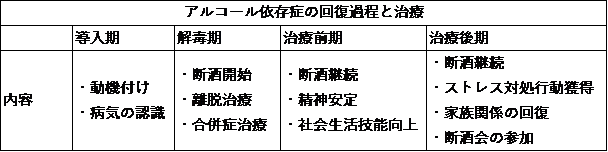

15 48歳の男性。アルコール依存症。30歳ころから仕事上のストレスにより飲酒量が増えてきた。40歳ころから遅刻や欠勤を繰り返すようになり2年前に会社をやめた。2か月前から連続飲酒状態となったため妻に付き添われて精神科を受診し、入院した。入院後2週経過し、離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始された。

この時期の作業療法で適切でないのはどれか。

1.家族同伴で心理教育を行う。

2.集団内で仲間意識を育てる。

3.自助グループへの参加を促す。

4.プログラムでの頑張りを促す。

5.退院後の生活について助言する。

解答4

解説

・アルコール依存症(48歳、男性)

・30歳ころ:仕事上のストレスにより飲酒量が増えてきた。

・40歳ころ:遅刻や欠勤を繰り返すようになった。

・2年前:会社をやめた。

・2か月前:連続飲酒状態となり、妻に付き添われて精神科入院。

・入院後2週:離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始。

→本症例は、アルコール依存症の治療前期と考えられる。アルコール依存症の初期治療では、身体的治療・離脱症状の管理と治療が行われる。これらの治療が終わった後は、生活リズムをつくることや、体力作りが作業療法の中心となる。その後は、心理教育、内省などによって治療への動機づけを行いながら、仲間づくりや断酒会などの自助グループへの参加、生活設計の立て直しを行っていく。

アルコール依存症とは、少量の飲酒でも、自分の意志では止めることができず、連続飲酒状態のことである。常にアルコールに酔った状態でないとすまなくなり、飲み始めると自分の意志で止めることができない状態である。

【合併しやすい病状】

①離脱症状

②アルコール幻覚症

③アルコール性妄想障害(アルコール性嫉妬妄想)

④健忘症候群(Korsakoff症候群)

⑤児遺性・遅発性精神病性障害 など

1.〇 正しい。家族同伴で心理教育を行う。アルコール依存症患者の家族への援助(下の箇条項目)のポイント①である。アルコール依存症の患者は、家族が共依存している場合もあるため、家族同伴の心理教育を行っていく。

2~3.〇 正しい。集団内で仲間意識を育てる。/自助グループへの参加を促す。アルコール依存症患者の家族への援助(下の箇条項目)のポイント②である。なぜなら、アルコール依存症の患者は、単独で断酒することが難しいため。メンバーが共通の話題や目標をもち、互いに支え合うことで問題に向かうことができる。

4.× 「作業療法士が」、プログラムでの頑張りを促すことは、この時期(治療前期)の作業療法で適切でない。なぜなら、アルコール依存症の特有の心理として、「名誉挽回のため過剰に頑張る」というものがあるため。頑張りを促すことは、過度な頑張りをさらに助長することになるため注意が必要である。一方、家族には、患者に対して否定的に接するのではなく断酒を励ますよう協力を求める。なぜなら、アルコール依存症の特有の心理として、「名誉挽回のため過剰に頑張る」という反面に、現実から逃避するため飲酒に走ることもあるため。

5.〇 正しい。退院後の生活について助言する。なぜなら、退院後の生活が入院前と同じ環境であると断酒が難しいため。助言の内容として、①歓送迎会での参加は控える。②酒屋の前を歩かないなど。

①家族がアルコール依存症について学習できる場を提供する。

②アルコール依存症の患者とともに家族の会に参加することを勧める。

③家族には、患者に対して否定的に接するのではなく断酒を励ますよう協力を求める。

④断酒対策としてアルコールを目に触れない場所に保管することは適切ではない。

⑤飲酒による失敗を患者本人が受け止められるようにする。

⑥心身状態の重篤度を判断し、必要に応じて医療機関への継続受診を勧める。

お世話になります。

いつも利用させて頂いています。

第50回午前問15(作業療法士)

ですが、解答が4番と書かれていますが、解説は正解5番となっているようです。

ご確認頂けると幸いです。

コメントありがとうございます。

ご指摘通り間違えておりました。

修正致しましたのでご確認ください。

今後ともよろしくお願いいたします。

いつも利用せて頂いています。

OT 専門 第50回午前15について

適切でないものに対し解答4とされていますが、解説には5が誤りとされているようです。

ご確認のほどよろしくお願いします。

コメントありがとうございます。

ご指摘通り、解説が間違えておりました。

修正致しましたのでご確認ください。

今後ともよろしくお願いいたします。