この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

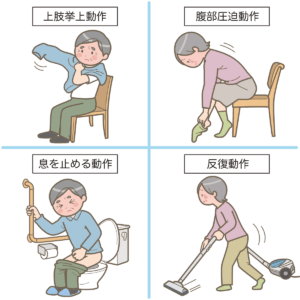

36 慢性閉塞性肺疾患患者のADLで息切れを軽減させるための指導として適切なのはどれか。

1. 洗髪は両手で行う。

2. 靴下の着脱は床に座り行う。

3. ズボンの着脱は立位で行う。

4. 和式トイレを洋式トイレに変更する。

5. 前開きシャツをかぶり型シャツに変更する。

解答4

解説

(図引用:「息切れを増強させる4つの動作のイラスト(慢性呼吸器疾患)」看護roo!看護師イラスト集様HPより)

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者は、血中の酸素施和度が低下しやすい。安静時には症状がなくても、労作により呼吸困難が出現する。動作時に少しでも呼吸困難を軽減するような指導が必要になる。

1.× 洗髪は、「両手」ではなく、頭を左右に傾けて片手で行う。

2.× 靴下の着脱は、「床に座る」のではなく椅子に座り、腹部を圧迫しないよう足を組んで行う。

3.× ズボンの着脱は、「立位」ではなく安定した椅子に座って行う。

4.〇 正しい。和式トイレを洋式トイレに変更する。和式トイレでは腹部が圧迫されるため、毛中酸素飽和度が下がりやすい。そのため、洋式トイレの方が望ましい。

5.× 逆である。かぶり型シャツを前開きシャツに変更する。かぶり型シャツでは、上肢を挙上するので血中酸素飽和度が低下する原因となる。

37 介護保険を利用した福祉用具貸与の対象で正しいのはどれか。

1. 自動排泄処理装置の交換可能部分

2. 据置型トイレ用手すり

3. 入浴補助用具

4. 簡易浴槽

5. 腰掛便座

解答2

解説

介護保険制度を利用して福祉用具を使用する際には、原則貸与支給となる。しかし、再利用の心理的な抵抗感の大きいものや、使用とともに形態・品質が変化するものは、特定福祉用具として厚生労働省に指定されており、購入対象になる。

1.3~5 × 自動排泄処理装置の交換可能部分・入浴補助用具・簡易浴槽・腰掛便座は、特定福祉用具として購入対象である。

2.〇 正しい。据置型トイレ用手すりは、介護保険で貸与可能である。

①腰掛便座

②自動排泄処理装置の交換可能部分

③入浴補助用具

④簡易浴槽

⑤移動用リフトの吊り具の部分

38 三次予防はどれか。

1. 3歳児健康診査

2. 健常高齢者の運動指導

3. 高血圧患者の降圧剤投与

4. 慢性腎不全患者の食事指導

5. 片麻痺患者の機能的作業療法

解答5

解説

疾病の進行段階に対応した予防方法を一次予防、二次予防、三次予防と呼ぶ。

・一次予防:「生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等を予防すること」

・二次予防:「健康診査等による早期発見・早期治療」

・三次予防:「疾病が発症した後、必要な治療を受け、機能の維持・回復を図ること」と定義している。

(※健康日本21において)

1.3.4.× 3歳児健康診査・高血圧患者の降圧剤投与・慢性腎不全患者の食事指導は、二次予防である。

2.× 健常高齢者の運動指導は、一次予防である。

5.〇 正しい。片麻痺患者の機能的作業療法は、三次予防である。

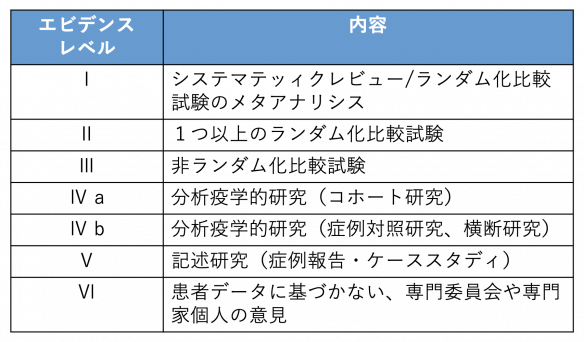

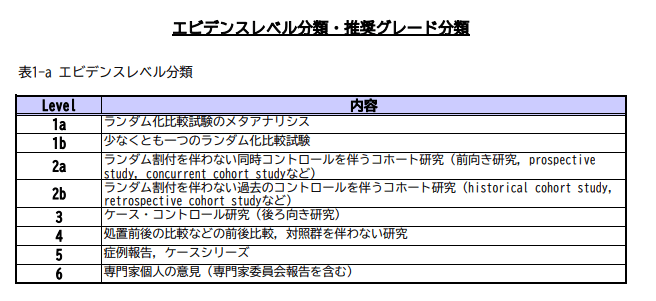

39 作業療法研究においてエビデンスレベルが最も高いのはどれか。

1. 専門家委員会の報告

2. 1つのランダム化比較試験

3. よくデザインされた記述的研究

4. よくデザインされた準実験的研究

5. 複数のランダム化比較試験のメタ分析

解答5

解説

● 図:Minds診療ガイドライン作成の手引き2014に記載されている「エビデンスのレベル分類」

1.× 専門家委員会の報告は、エビデンスのレベルⅥである。

2.× 1つのランダム化比較試験は、エビデンスのレベルⅡである。

3.× よくデザインされた記述的研究は、エビデンスのレベルⅤである。

4.× よくデザインされた準実験的研究は、エビデンスのレベルⅣである。

5.〇 正しい。複数のランダム化比較試験のメタ分析は、エビデンスのレベルⅠである。メタ分析は、複数の研究結果を定量的に分析する解析方法であり、最も高いエビデンスと位置づけられている。

40 「い」で始まる単語をなるべく多く挙げてください、という課題に対して統合失調症患者が「考えられない」、「言葉が出てこない」と訴えた。

この状況から考えられる患者の障害で正しいのはどれか。

1. 運動機能障害

2. 注意機能障害

3. 言語性記憶障害

4. 言語流暢性障害

5. ワーキングメモリーの障害

解答4

解説

BACS-J(The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia Japanese Version:統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版)

①言語性記憶と学習:15個の単語が提示され、その後できるだけたくさんの単語を思い出すように求める(5回繰り返す)。

②ワーキングメモリー(作動記憶):数字の組を聞き、聞いた数字を小さいものから大きいものの順に伝えるよう求める。

③運動機能:100枚のプラスチック製のトークンを60秒間、できるだけ早く両手で容器に入れる。

④注意と情報処理速度:記号に一致する数字を説明され、できるだけ早くシートに書き込む(90秒間)。

⑤言語流暢性:(1)意味流暢性(指定されたカテゴリーに属する単語を60秒間にできるだけたくさん答える)と(2)文字流暢性(指定された文字で始まる単語を60秒間にできるだけたくさん答える)がある。

⑥遂行機能(ロンドン塔検査):3本の棒に配置された3つの色のボールの絵を見て、1枚の絵の中のボールがもう1つの絵の中のボールと同じ配置になるように動かすために必要となる最小回数を答えることを求める。

1.× 運動機能障害は、BACS-J(統合失調症認知機能簡易評価尺度 日本版)で、評価することができる。トークン運動課題といい、100枚のプラスチック製のトークンを両手を使って同時にプラスチックのボトルに入れてもらう検査である。

2.× 注意機能障害とは、周囲の様々な情報や刺激に対して、取るに足らないものを無視して必要なものだけに注意を集中することができないことをいう。例として、会話中に周囲の動きや物音に気を取られて、落ち着かなくなることである。

3.× 言語性記憶障害は、BACS-J(統合失調症認知機能簡易評価尺度 日本版)で、評価することができる。言語性記憶と学習は、15個の単語が提示され、その後できるだけたくさんの単語を思い出すように求める(5回繰り返す)。

4.〇 正しい。言語流暢性障害である。言語流暢性課題には、①意味流暢性、②文字流暢性がある。①意味流暢性は、あるカテゴリーに属する単語をできるだけたくさん想起してもらう。例えば「くだもの」であれば、「りんご、なし、ぶどう・・・」といった具合である。②文字流暢性は、ある特定の文字、例えば「あ、い、う、え、お」のどれか一つを提示して、それから始まる単語をできるだけ多く述べてもらう。言語流暢性課題には長期記憶からの想起、すでに答えた言葉を一時的に記憶する作業記憶、不適切な言葉への抑制、作業への集中力の維持など広い範囲の前頭葉機能の動員が必要である。

5.× ワーキングメモリーとは、環境から新しく入ってくる短期記憶を保持する過程と、保持された短期記憶の情報と、長期記憶から取り出される情報とを適合して処理する過程の両方に関与している。物事を実行したり考えたりする際に、一時的に情報を蓄えておく記憶のシステムである。いわゆる短期記憶と異なるのは、情報を保持している間に他の情報処理を行うことである。

・BACS-J(統合失調症認知機能簡易評価尺度 日本版)で、ワーキングメモリーを評価することができる。検査方法は、聞いた数列を小さいほうから順に並べ替えてもらう。

1番の専門家委員会の報告の

解説ですがエビデンスレベルⅥではないでしょうか?

39 作業療法研究においてエビデンスレベルが最も高いのはどれか。

1. 専門家委員会の報告

2. 1つのランダム化比較試験

3. よくデザインされた記述的研究

4. よくデザインされた準実験的研究

5. 複数のランダム化比較試験のメタ分析

解答・解説

解答5

解説

● 図:Minds診療ガイドライン作成の手引き2014に記載されている「エビデンスのレベル分類」

1.× 専門家委員会の報告は、エビデンスのレベルⅣである。

2.× 1つのランダム化比較試験は、エビデンスのレベルⅡである。

3.× よくデザインされた記述的研究は、エビデンスのレベルⅤである。

4.× よくデザインされた準実験的研究は、エビデンスのレベルⅣである。

5.〇 正しい。複数のランダム化比較試験のメタ分析は、エビデンスのレベルⅠである。メタ分析は、複数の研究結果を定量的に

分析する解析方法であり、最も高いエビデンスと位置づけられている。

コメントありがとうございます。

ご指摘通り間違えておりました。

修正いたしましたのでご確認お願い致します。